?方濟眾繪畫風格流變

及其對長安畫派的影響

文/李凡偉

[摘 要] 生活和藝術(shù)事業(yè)的延績都是不能中途截斷的����,新的文化也是無法一蹴而就的,必然與中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化密切聯(lián)系�����,離開了現(xiàn)實生活,離開了傳統(tǒng)���,文化新局面就不可能出現(xiàn)����。方濟眾作為長安畫派的“傳薪者”�����,為藝處世不偏不倚����,在尋求藝術(shù)與生活的關(guān)聯(lián)中不斷探索創(chuàng)新,進行筆墨實驗��,創(chuàng)作出一幅幅感動人心的優(yōu)秀作品���。其給畫風格及對藝術(shù)追求的不懈精神���,對當下青年畫家具有現(xiàn)實指導(dǎo)意義。本文旨在從方濟眾各階段思想變化及作品本身出發(fā),對其藝術(shù)流變展開解讀��,探究其創(chuàng)作給“長安畫派”帶來的現(xiàn)實啟示����。

?[關(guān)鍵詞]方濟眾;繪畫風格�;長安畫派; 中國畫�����;山水畫

山水畫山水畫發(fā)端于六朝����,直至隋唐方真正獨立,按照史料記載似應(yīng)在中唐前后��。李澤厚《美的歷程》有記:“隨著唐朝當時社會生活的重要變化和宗教意識的逐漸衰淡���,人事景物從神的籠罩下慢慢解放出來,日漸獲有了自己的現(xiàn)實性格,山水�,樹木,花鳥也當做獨立的審美對象而被抒寫贊頌�����。此后山水畫直到宋元開始興盛并形成相對完整的體系與理論。明清時期資本主義萌芽產(chǎn)生�,市民文化元素與普通民眾的審美開始滲透進繪畫中。這一時期名家流派竟相出現(xiàn)��,他們富有獨創(chuàng)精神���,崇尚個性����,歷史上有名的“吳門四家”“清初四王”“揚州八怪”“四大名僧”等都誕生于此時�����。

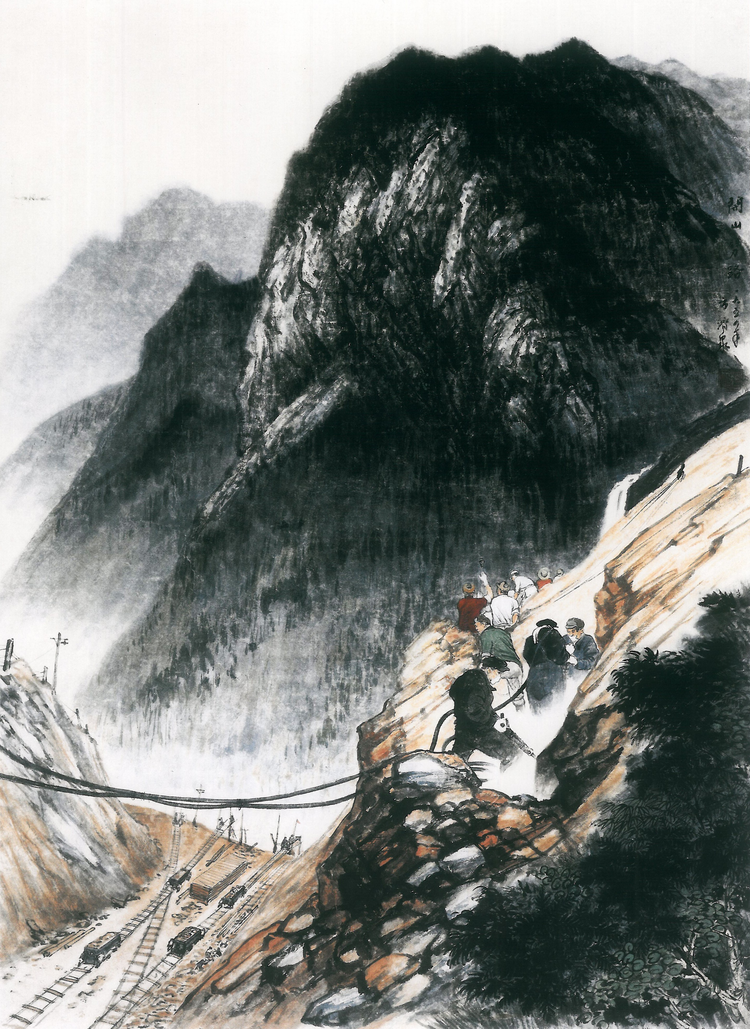

《開山辟路》 97cm×71cm 1954年

一����、方濟眾與長安畫派

近代由于西方思潮的涌入,中國繪畫開始融入“以中學(xué)為體���,以西學(xué)為用”的新學(xué)思想�����,對中國畫進行改良����。如當時康有為提倡的“反摹古棄形”,蔡元培的以美育代宗教思想等�,都是強調(diào)中西調(diào)和新體,其目的則是以藝術(shù)陶冶人文,為日常生活服務(wù)�����。在這種新思潮下�,當時以中國固有文化為優(yōu)勢的長安書畫卻難以與當時已經(jīng)跨步向前的上海畫派、嶺南畫派形成三足鼎立之勢���,其重要原因主要是政治中心的轉(zhuǎn)移和無法與外來文化產(chǎn)生直接溝通兩個方面����。值得一提的是�,新民主主義革命及抗日戰(zhàn)爭為后來的長安畫派鍛造出趙望云和石魯兩位杰出人物。

1958年�����,中國美術(shù)家協(xié)會西安分會成立了國畫創(chuàng)作研究室�����,擔負著中國畫探索與創(chuàng)新的歷史使命�,其主要成員有六人,分別為趙望云��、石魯�、何海霞、方濟眾��、康師堯��、李梓盛���。在創(chuàng)作主旨上���,旨在反映時代精神,從生活中取材���,反對概念化和自然主義���,貫徹“一步一個腳印”精神。他們經(jīng)常進行感知��、運思、造型����、筆墨的研究,大膽創(chuàng)新����,樹立起獨特的藝術(shù)風格,對作品則要求做到生動反映生活��,要有意境�����。形式風格要求具有多樣性和新意�����,爭取每幅作品有詩有題�,且詩、題與畫面要統(tǒng)一和諧��,雅俗共賞�����。經(jīng)過幾年的輪番探索和新風格創(chuàng)造,20世紀60年代�,國畫創(chuàng)作研究室的藝術(shù)家們帶著自己的作品到北京舉辦國畫習作展,并在之后的巡回展覽與寫生中形成了具有新鮮的生活氣息和強烈的西北風格的“長安畫派”��。

?方濟眾進入長安畫派主要歸因于其師趙望云�,他和趙望云先生的緣分則得益于他對藝術(shù)的摯愛和執(zhí)著的求學(xué)精神�����。他曾在回憶老師的文章里這樣描述:“趙望云是我的老師�,也是我的啟蒙導(dǎo)師?��!备鶕?jù)他的回憶����,他人生中的兩次重大轉(zhuǎn)折都得到了趙望云先生的點拔和提攜�。

《山村小學(xué) 》79cm×65.5cm 1962年

二、方濟眾繪畫風格流變的三個階段

縱觀方濟眾的繪畫��,與同時期其他有著明顯創(chuàng)作高峰和明確代表作的畫家不同���,方濟眾自師從趙望云開始��,直至晚年�,一直處于一種獨特的全方位探索過程。在其繪畫風格流變的三個階段中���,從作品來看�,無論是主題���、內(nèi)容��、語言�,還是思考��、取向與判斷��,都有著極大的包容性��、開放性與新的可能性�。當然這些與他厚實寬和的個性有著極大關(guān)聯(lián)。

(一) 學(xué)習期: 繼承傳統(tǒng)�����,認識生活

20世紀60年代中期以前�����,方濟眾在繪畫上基本處于虛心學(xué)習,廣納積累階段���。1946年�,方濟眾得遇趙望云先生后便一直隨其學(xué)畫��,耳濡目染���,筆耕不輟。無論是國畫傳統(tǒng)����、筆墨技法、構(gòu)圖構(gòu)思��,抑或是風格思想���、藝術(shù)見解都得到趙望云先生的悉心教導(dǎo)�����。方濟眾曾寫道:“一年多來��,我至少看老師畫了四百余幅作品��,從構(gòu)思到構(gòu)圖�,從觀察生活到藝術(shù)處理,從藝術(shù)見解到藝術(shù)生涯��,總算比較了解了我的老師���?��!痹诤屠蠋煹某ο嗵幹校鉀Q了方濟眾思想中最重要的“為什么畫畫”的問題,只有解決了為何而畫,為誰畫的問題�,確定了藝術(shù)觀,方能堅定一個畫家在追求藝術(shù)道路上的步伐�,以及這步伐是否能走得長遠。

在創(chuàng)作初期����,方濟眾的取材方向和創(chuàng)作思路及他作品中所蘊含的精神境界深受趙望云先生思想的濡養(yǎng)。二人雖一脈相承���,不同的是����,由于方濟眾當時生活的環(huán)境和他的成長經(jīng)歷,其作品表現(xiàn)更多的是新中國欣欣向榮的景象���。因此�����,他的畫面比其師更多了平實和歡快���。方濟眾后來自己回憶這一段學(xué)習經(jīng)歷時說:“這是我一生中最后走向國畫領(lǐng)域的轉(zhuǎn)折點?����!边@一時期的學(xué)習為他后來的創(chuàng)作打下了全面堅實的筆墨基礎(chǔ)和文化積淀�����,也成為其創(chuàng)作思想的指向標�����。

新中國成立后��,西安美術(shù)界百花齊放�����。這一時期的長安畫派�����,除了強烈表現(xiàn)黃土高原乃至大西北的地域風貌之外�,更有兩點不容忽視:一是將社會現(xiàn)實內(nèi)容與傳統(tǒng)形式融合,生機勃勃地反映了新中國西北人民的生活與斗爭�、思想與感情二是在繼承傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上超越寫實觀念,發(fā)揚寫意精神����。這一時期的方濟眾,也從中國傳統(tǒng)繪畫中吸取自己的繪畫所需��,集中臨習和重點研究黃賓虹��、沈周�、石濤、垢道人�����、惲壽平等中國歷代藝術(shù)家的作品,同時他又通過當時的《蘇聯(lián)畫報》《星火畫報》�����,系統(tǒng)性研究了俄羅斯繪畫風格和理論��。

1951年���,方濟眾任《西北畫報》編輯室主任�����,參加漢中城固土改運動����,以其手中之筆�����,畫出了藝術(shù)生涯中的第一套連環(huán)畫��,配合土改運動����。次年,在《西北畫報》發(fā)表第二套連環(huán)畫《打通天堂路的最后一關(guān)》�。從20世紀50年代中期到60年代中期,方濟眾先后創(chuàng)作了《最初的道路》等百余幅精品力作�,其作品《云橫秦嶺》人選第一屆全國美術(shù)作品展,并被中國美術(shù)館收藏��;作品《溪柳迎風》于《美術(shù)》雜志發(fā)表并被中國美術(shù)館收藏�����;《蘭州黃河大橋》獲第一屆全國青年美術(shù)作品展三等獎��;作品《黃賓虹故居》(見圖1)《呼倫貝爾的草原上》赴前蘇聯(lián)�、蒙古國展出;作品《初冬的山谷》發(fā)表于《解放軍畫報》……��。

這一時期�,方濟眾的作品風格是在傳承趙望云先生風格的基礎(chǔ)上,呼應(yīng)社會主義建設(shè)主旋律,融合個人對傳統(tǒng)�����、對當下人民群眾生活的認識而進行的創(chuàng)作���。在題材的選擇上受其師“一切快樂都是勞苦換得�����,風景的優(yōu)美���,亦多因為人的活動”的思想影響��,大多都是表現(xiàn)各族各階層勞動人民生活景象��。例如�����,寶成鐵路建設(shè)��、長江大橋落成場景都是充滿干勁的勞動建設(shè)場面����,作品格調(diào)高尚��,畫風質(zhì)樸渾厚�����,畫面平實歡快����。筆墨上雖不老辣但亦成熟,線條剛?cè)嵯酀?,墨色溶化滋潤,傳統(tǒng)的筆墨技法在時代精神的引領(lǐng)下�,創(chuàng)作出的作品既表現(xiàn)了作為主體的人的精神面貌,又表現(xiàn)了社會主義建設(shè)的時代風貌�。

方濟眾十分注重藝術(shù)作品中的精神內(nèi)涵。如作品《云橫秦嶺》《呼倫貝爾的草原上》《溪柳迎風》等不僅筆墨純粹自由�����,而且氣象渾厚��。他深知��,藝術(shù)作品要想打動人�����,形式語言的感染力是關(guān)鍵����。所以在創(chuàng)作時他尤其重視繪畫技巧的提高和錘煉,學(xué)習前人筆墨技巧��,領(lǐng)會前人藝術(shù)精神,打破前人藝術(shù)創(chuàng)作符號和樣式���,作品體現(xiàn)出強烈的現(xiàn)實感和時代感��,形式上既有鮮明的民族氣派�,又有濃郁的地域特色���。和趙望云的作品一樣����,他的作品面向大眾���,具有平民性的同時���,又有鮮明的個性和深厚的文化底蘊。

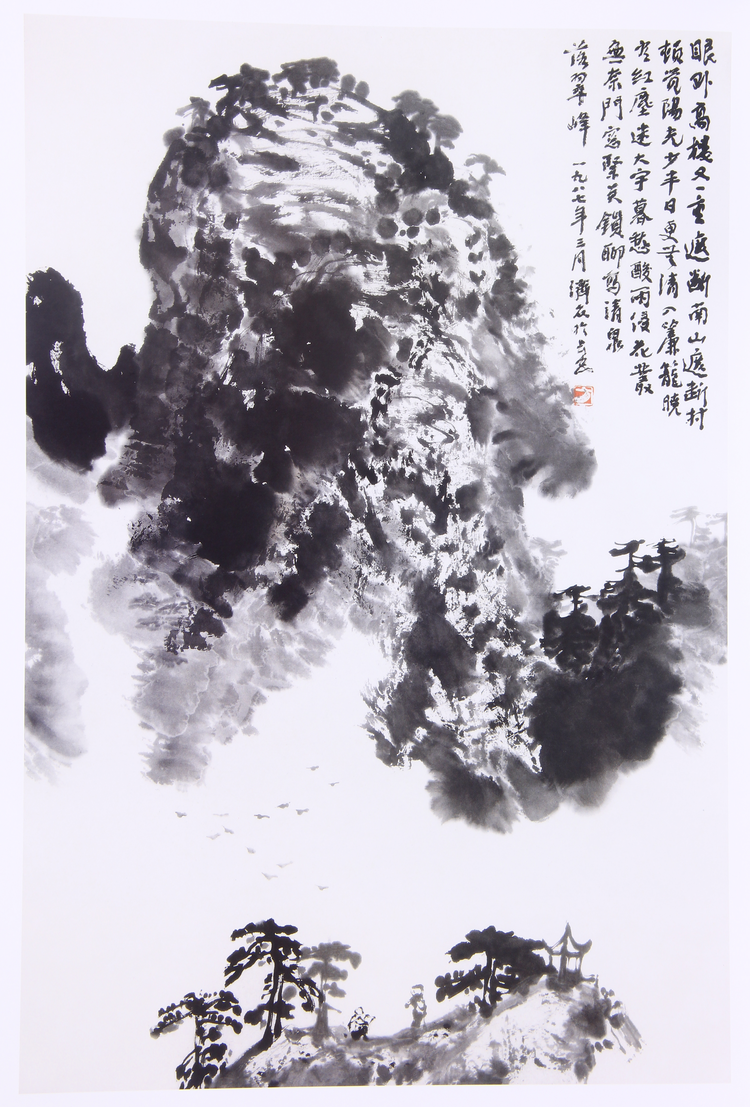

《巖畔》 68cm×69cm 1979年

(二) 田園風格雛形期:在傳承中創(chuàng)新

20世紀70年代���,方濟眾前往陜南山區(qū)��,這一時期的經(jīng)歷豐富了他的藝術(shù)內(nèi)涵�����,在其描寫林間鹿群�、巖畔山水或陜北窯洞���、黃土高原的寫意小景中皆充溢著豐富濃郁的田園生活氣息(見圖2)�����。1973年��,方濟眾調(diào)往漢中地區(qū)文化館工作�����,他在家門口開辟了一方花圃并命名“滋卉園”����,對花寫生��,完成了大量的速寫�。這一時期,方濟眾得以靜下心來對自己的繪畫進行再思索���。他大量臨摹優(yōu)秀作品���,鉆研石濤的瀟灑縱意����,八大山人的清亮雅麗���、程邃的枯骨焦墨����,包括近代齊白石的大寫意花鳥畫也都給了他不少啟示���。與他亦師亦友且同是長安畫派成員的石魯�,更是對方濟眾的再思索產(chǎn)生了極深影響��,以致他筆下的野塘夏荷���、島中沙鳥���、山中麇鹿…萬類昂藏,生趣無窮���。

方濟眾深知中國畫書法同源之理���,在漢中的日子里�����,他偶得于右任先生的書法作品,并對此如視珍寶��,每每取之臨摹�,倍加小心。其實�,中國畫家向來有以書法入畫表達自然景象之習。究其因����,全在書境同于畫境。方濟眾認為:“中國書法在結(jié)構(gòu)上���,一個字一個構(gòu)圖�,布局安排�、疏密關(guān)系在紙上形成非常美妙的形式感,國畫大可借鑒之����。書法家不一定要畫畫��,而畫家必須寫字(能書)�����。要能放能收���,一味放的結(jié)果就是野。書法則處處有放有收��,講究中鋒的變化�,處處意在筆先,筆放法嚴��。刷���、描���、涂、抹都不行�,就是要強調(diào)‘寫’?�!皩憽怯幸魳犯械模且环N運動狀態(tài)下旋律感的表現(xiàn)�。”方濟眾深刻研習古代書法作品���,如北魏《泰山羊祉開復(fù)石門銘》����,對顏真卿和柳公權(quán)的作品也進行了長期不懈的學(xué)習�,常常請教被譽為“江南三鐵”之一的錢瘦鐵先生���。他以書法要妙人畫����,書法用筆蒼勁清逸�����、剛中帶柔���,莊重寬厚��,作品中常有枯藤纏燒����、枝丫交錯,對藤蔓樹枝的筆墨運法也顯露出深厚的書法功底�����,如《葉落飛盡看繁華》《紅梅珍禽圖》等都顯示了他書法用筆的高妙��。

他在書法上的筆耕不輟也為其風格用筆及作品逸趣夯實了基礎(chǔ)��。作品《春風楊柳》(見圖3)整個畫面清朗利落�����,自具面貌��、畫中柳條�����,雖寥寥數(shù)筆����,但枝條柔韌,力道十足;幾只烏燕穿行其中���,自由灑脫����。而他贈與友人的《沙鳥相聚親》運筆蒼勁有力,墨色枯潤相濟���,將現(xiàn)實生活中的感受導(dǎo)入田園詩情化的藝術(shù)體驗之中��,畫中蘆葦斜插����,搖曳有姿�����,河中水影����,清脫無滯����。而這兩幅作品中無畫處的空白正是其意境之所顯,生機之所現(xiàn)�,此亦正是老莊宇宙觀中的“虛無”����。正是這超脫又非出世的態(tài)度決定了方濟眾作品中自然的無限生機���,既氣韻生動����,又靜氣十足�����。由此可見方濟眾作品已漸趨自然田園�����。

《風定猶聞碧玉香》67㎝x67㎝ 1983年

(三)風格確定期:創(chuàng)作的田園詩意化

1977年8月�,方濟眾畫出了《紫霞紅霧已滿枝》,尺幅不大����,但意味深厚。作品意境集中��、形象生動��,濃淡相宜的幾樹報春紅梅盛放于天地之間,喜鵲停滿枝頭���,傳捷報于人間���。可謂主題鮮明���,筆性墨趣兼具其中����。方濟眾從盈箱累篋的畫稿中分析形象��,凝練���、迅捷地通過紅梅和喜鵲兩種物象表達當時全國人民的復(fù)雜心情��。

1978年,55歲的方濟眾回陜西省美術(shù)家協(xié)會主持工作�。這一時期,方濟眾的大量作品帶有陜南地域風格特征��,作品風格亦走向“采菊東籬下��,悠然見南山”“寒波澹瞻起,白鳥悠悠下”的“無我之境”�。從作品中可以看出,主體的意識被客體化��。得到了能夠被自身觀照的奇妙角度����,客體在這里便被無限放大了。然而無論是“有我之境”還是“無我之境”��,主體的存在和主體的視點都是無法被抹去的��。石濤亦言“山川脫胎于予也�,予脫胎于山川也”。方濟眾同樣如此�����。面對自然����,他的遷想妙得使畫面形象個性鮮明,亦有以物觀物的無我之境���。觀其晚年作品所寫物象�����。淳厚素樸不加矯飾����,溫煦親和一任自然。如《風定猶聞碧玉香》(見圖4)蓮蓬墨色豐富�����,荷花皎潔清雅��,白鵝氣定神閑�,山居生活閑適自然,田園詩情盡顯筆端��;《秋盡江南林木凋》蘆葦扶水��,水鳥向遠不知所思者何���。畫中詩情意趣��,一如謝靈運之山水、陶淵明之田園���。

?改革開放以后���,回歸個體����、挖掘內(nèi)心����,強調(diào)文化間的比較,突出人文精神關(guān)懷已成為藝術(shù)家們的共識�����。相對于之前的藝術(shù)創(chuàng)作��,方濟眾此階段繪畫風格也愈加明朗��,文化意味加深����,對自然物象、田園生活的日常觀照更加真誠�����,帶有抒情色彩的自由表達幾近化境。他以詩情�����、詩意和詩境引領(lǐng)筆墨��,同時又改變����、轉(zhuǎn)換和創(chuàng)造出新的、自己的筆墨����;田園詩意表達擴展了山水畫的精神能量空間,讓繪畫主體的精神性更加豐沛飽滿�。他的畫,打破了風俗風情和地方性知識的地理局限�����,也跨越了畫家個人情緒情調(diào)的樊籬��。在當時及后來�,其他藝術(shù)家用不同的語言表達但都不約而同從同一個方向�����,對方濟眾晚年繪畫作品風格有著相同的確定一一田園詩意化。從其《桃園山村》《漢水巴山是舊鄉(xiāng)》《天高云淡》等晚年作品中呈現(xiàn)出的清新雅逸����、平實恬淡可以看出,這種既有田園詩意�����,又不離生活氣息的風格圖式印證了以上對其晚年作品風格的評定��。

《聊寫清泉落翠峰》 69cm×45cm 1987年

三��、作為“傳薪者”對長安畫派的影響

1978年���,方濟眾被調(diào)回美協(xié)主持工作����,這一時期���,社會生活發(fā)生巨變�。方濟眾一方面帶領(lǐng)隊伍創(chuàng)作,另一方面為陜西畫壇組建人才梯隊�。他不僅能慧眼獨具發(fā)現(xiàn)人才,更愿意培養(yǎng)人才�。程征定位方濟眾為“傳薪者”,“是一位傳遞薪火的人�,一位傳遞“長安畫派”之薪火予后來者的人”。作為長安畫派傳承中一個承上啟下式的重要人物���,要想分析其對長安畫派的現(xiàn)代意義���,可以先從其繪畫風格形成和與其他藝術(shù)家的關(guān)系說起:第一,方濟眾童蒙階段對中國傳統(tǒng)文化的偏愛及青少年時期在藝術(shù)上的好學(xué)與肯鉆研的精神影響了成年后的藝術(shù)追求���;第二�����,在方濟眾所處時代的種種藝術(shù)門類中�����,他是如何進行選擇���,如何兼收并蓄地轉(zhuǎn)化其他藝術(shù)門類以濡養(yǎng)自己的專長����;第三����、方濟眾和同時代的畫家如何相處,并且這種相處方式在當時對自己及他人的影響是怎樣的�。

相對客觀的評價是:長安畫派中���,表現(xiàn)現(xiàn)實生活深度的當屬趙望云����,精神層面起引領(lǐng)作用的當屬石魯���。技術(shù)層面表現(xiàn)好的當屬何海霞��,而表現(xiàn)理念好的�。傳統(tǒng)技術(shù)傳承性最明顯的當屬方濟眾��。方濟眾作品在傳統(tǒng)技術(shù)上的傳承性加之其個性平實����,相處舒服����,德行穩(wěn)重的人格魅力���,及當時畫壇情況等因素����,奠定了方濟眾在長安畫派傳承過程中的關(guān)鍵地位和“傳薪者”的重要身份�。

結(jié)語:方濟眾的田園詩意風格可以說是其多年淬煉的結(jié)果。從思想內(nèi)容�、寓意象征,精神氣質(zhì)���、文化內(nèi)涵到技術(shù)規(guī)則�、造型原理���、筆墨技巧等皆已自成規(guī)范�,且發(fā)展出一套與眾不同豐富的藝術(shù)語言�����,其成就在現(xiàn)代中國畫家中極為突出���。方濟眾在整個長安畫派發(fā)展的過程中�,既創(chuàng)造了時代藝術(shù),創(chuàng)造了自身���,也創(chuàng)造性地推進了長安畫派的發(fā)展����。這正是方濟眾繪畫藝術(shù)的審美價值和時代意義之所在�,我們當然且應(yīng)該對其進行更深入的探究。

(本文轉(zhuǎn)載自《人文天下》雜志2023總第217期11月刊����,88-93頁)

藝術(shù)簡歷:

李凡偉——陜西省社會科學(xué)院書畫藝術(shù)中心特聘研究員

李凡偉�,祖籍陜西渭南市,中共黨員�����,本科學(xué)歷?���,F(xiàn)供職于陜西省美術(shù)家協(xié)會、《陜西美術(shù)》雜志執(zhí)行副主編�、陜西理工大學(xué)方濟眾藝術(shù)研究所研究員���、陜西省美術(shù)家協(xié)會會員、陜西省文藝評論家協(xié)會會員�����、陜西省花鳥畫院副秘書長���、西安圖書館名譽館員�、西安市作家協(xié)會會員��、西安市美術(shù)家協(xié)會會員�����、西安市青年美術(shù)家協(xié)會理事���、西安市收藏協(xié)會副秘書長��。

?論文����、美術(shù)評論百余篇分別發(fā)表在《中國文化》報、《中國藝術(shù)》報����、《美術(shù)》報、《陜西日報》�����、《西安晚報》�����、《文化藝術(shù)》報�、《西部開發(fā)》報、《重慶科技》報�、《人文天下》雜志、《名家名作》雜志�、《河北畫報》雜志�、《藝術(shù)典藏》雜志、《陜西美術(shù)》雜志等雜志期刊及新媒體等�����。

(責任編輯 姜丹)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口