漢字創(chuàng)演中的智慧與啟示

文/趙永剛

從半坡陶器上的刻符,到甲骨文上的卜辭�,鐘鼎銘文紀興衰�,小篆一統(tǒng)書同文,而后隸變波磔���,行草爛漫��,法至唐而極盛���,中國文字在同書法的嫁接中完成了這個民族的一種終極審美,也記錄了這個民族文化記憶����。漢字字體的完成,1700余年來不曾被打破,久遠而美妙���,而窺探源頭���,這是中國式的思維方式,是中國智慧�,是藝術誕生的種子,猶如化學中的“元素周期表”�����,歷久彌新���。

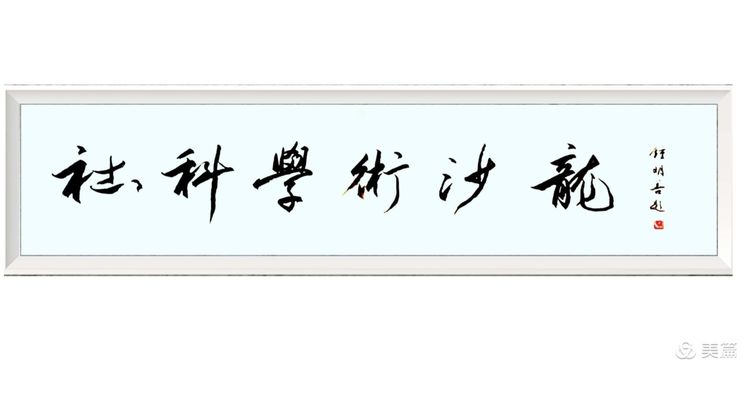

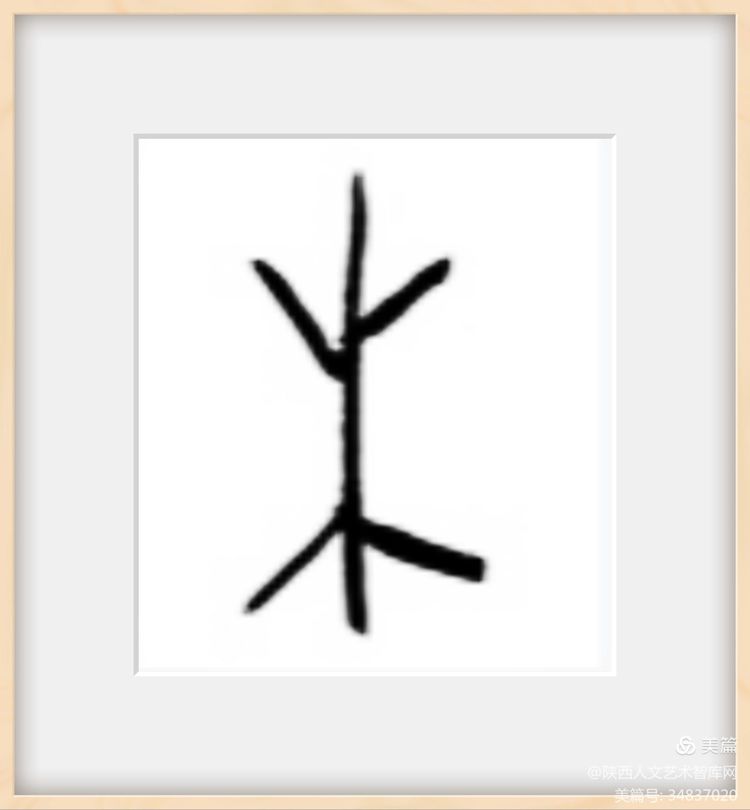

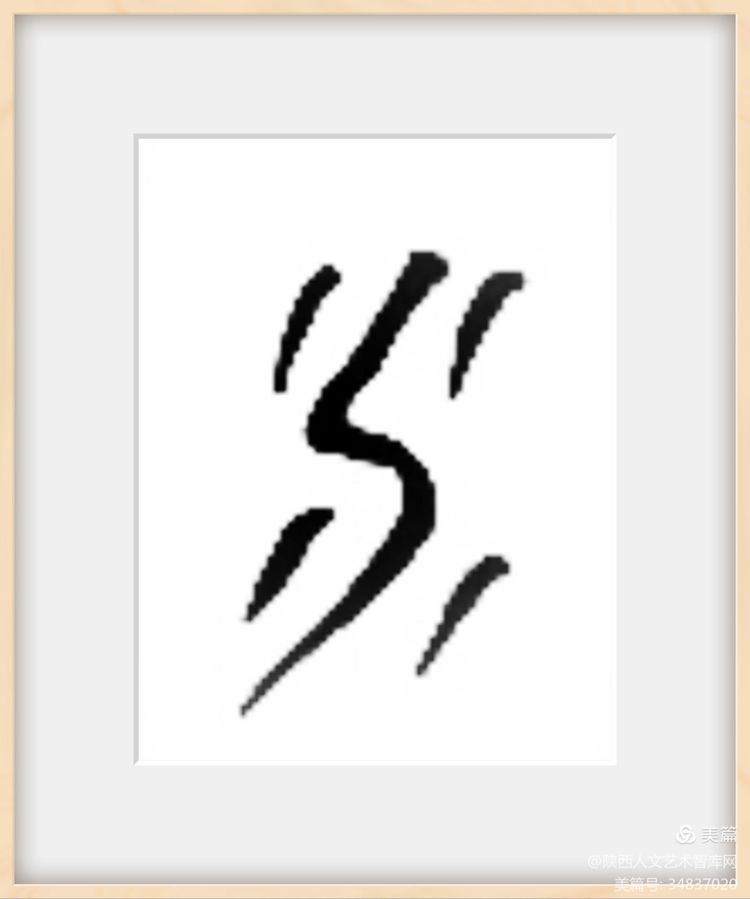

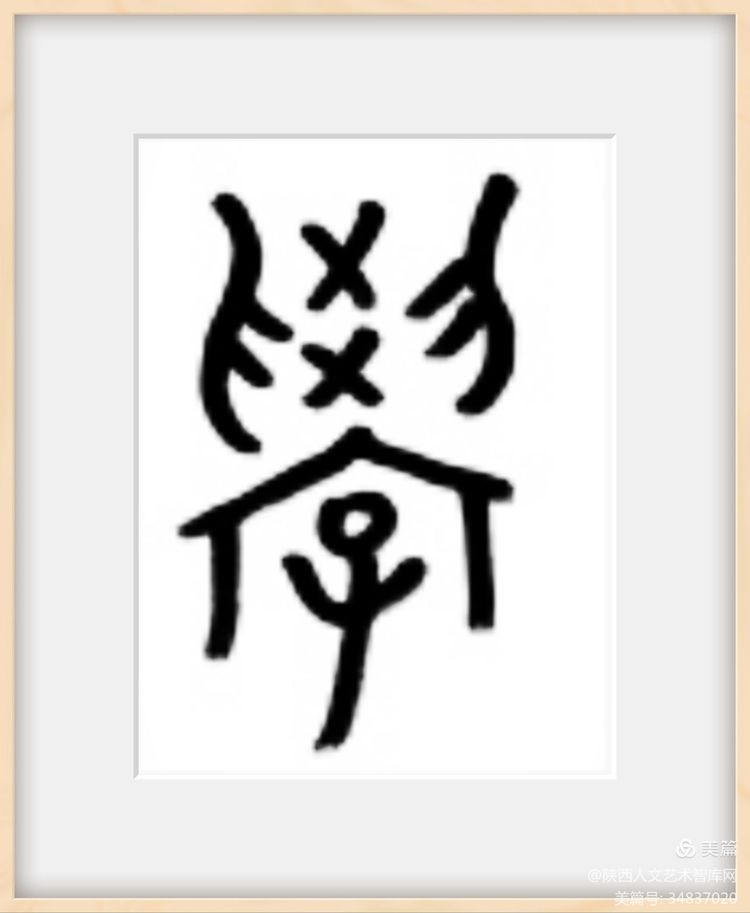

大自然里本無“線”的概念���,古老的先民為了留住記憶,將內心的認知涂鴉在巖石����,直到有一天,用一個簡單的線條訴說著更豐富的告白�����,傳遞著最質樸的信息,更有了“觀鳥獸蹄迒之跡�����,知分理之可相別異也”�����。仰觀于天��,俯察于地���,遠取諸身���,近取諸物�,對天地萬物細致入微地觀察、提煉���、描摹�����,依形而畫�,調動多重感官,形成了最基礎的“文”�,這其中有對具象的描繪,也有對抽象的感受���,既有對有形之物的高度總結�,也有對無形之物的捕捉特征�。如看得見摸得著的木(圖1),那是對無數(shù)之物的觀察之后的一種高度提煉�,而有了最簡要的描繪,有根���,有桿����,有枝���,只保留了三個筆觸���,或許這就是最古老的“一生二,二生三����,三生萬物”的記錄和印證��;也有對看得見摸不著的大自然現(xiàn)象的感受����,如云(圖2)�����,這種變幻萬千的狀態(tài)����,要留存著對上天敬畏,而觀其形色��,著實難以捕捉或固化�,但多少次仰望之后,思考到那分層和變幻無常的特征��,也就有了最少筆畫來表達這種認知���;而水(圖3),又是看得見摸得著的常見之物����,但卻難以依形而畫�����,因為其就沒有形�,在經過了先民捋著小胡子思考之后����,又將思維跳躍到用對象常態(tài)中顯現(xiàn)的特征來定格,也就有了記錄水流的波動和浪花點點來塑造這種物質�����。如此種種�����,最早的字根����,多是直觀和理性的,這些基本符號的定型一定不是一蹴而就�����,那是漫長生活中諸多智者的共識��,形成了這個民族傳承中最古老的文化密碼,讓后人解讀和思考先人的視角和思維方式�,我們如今驚嘆古人的智慧,可以用嘴簡單的方式將記憶永存�����,在后續(xù)數(shù)千年的社會變遷中���,這種表達成為了這個民族文化中的基石���,難怪“天雨粟,鬼夜哭”��。

天敬畏����,而觀其形色,著實難以捕捉或固化��,但多少次仰望之后��,思考到那分層和變幻無常的特征�,也就有了最少筆畫來表達這種認知�����;而水“”,又是看得見摸得著的常見之物�,但卻難以依形而畫,因為其就沒有形����,在經過了先民捋著小胡子思考之后,又將思維跳躍到用對象常態(tài)中顯現(xiàn)的特征來定格���,也就有了記錄水流的波動和浪花點點來塑造這種物質��。如此種種�,最早的字根�����,多是直觀和理性的���,這些基本符號的定型一定不是一蹴而就�����,那是漫長生活中諸多智者的共識����,形成了這個民族傳承中最古老的文化密碼,讓后人解讀和思考先人的視角和思維方式���,我們如今驚嘆古人的智慧�����,可以用嘴簡單的方式將記憶永存���,在后續(xù)數(shù)千年的社會變遷中,這種表達成為了這個民族文化中的基石����,難怪“天雨粟,鬼夜哭”���。

圖1

圖2

圖3

獨體為“文”�,合體為“字”����。依形而畫很難表達更盡興的認知,為了拓展眼界,問題解決�����,而自我完善����,古人便將另一種智慧帶進了文字的衍生和演變�����,即文和文的組合���,無需更多費勁腦汁去直觀思考“天地人”�����,而是將文和文的合體表達或傳遞更豐富的信息��,也便有了后世總結為造字規(guī)律中的“六書”����?!跋笮巍笔菍ξ牡目偨Y,并非邏輯推理,而是具象中的類比���;“會意”則是將更多更復雜更智趣的認知讓觀者去心領神會�;“指事”則是對“文”無法直言的升級���,和對表達上的精辟提高����;占據(jù)絕對數(shù)量的“形聲”則是文字符號得以豐富的鮮明之舉����;至于“轉注”和“假借”則是文字在應用過程中的額俏皮和拓展。邏輯模型的縝密和延展��,容易被新思想突破���,而具象模型堅固而穩(wěn)定���,無法變更,從而漢字有了強大的生命力����。

圖4

圖5

圖6

我來表達你來猜的過程���,約定俗成,觸類而旁通�����,記錄著先民看待世界的視角���,思考問題的方式和方法,將最直觀的感觸用最簡單的方式呈現(xiàn)�,那是在面對客觀世界或事件時,如何找到問題的核心和關鍵的智慧����,那是面對無常是如何處變不驚的泰然自若,那是每一個簡單的符合傳遞著趣味的生活�����,那是將質樸的表達升級為靈魂的再現(xiàn)��,那是一種記憶的靈活再現(xiàn)���,也是漢民族文字對歷史的貢獻�,更是對人類文明的推動。語言是思想的符號�����,文字是語言的符號��,所以文字是符號的符號�����。

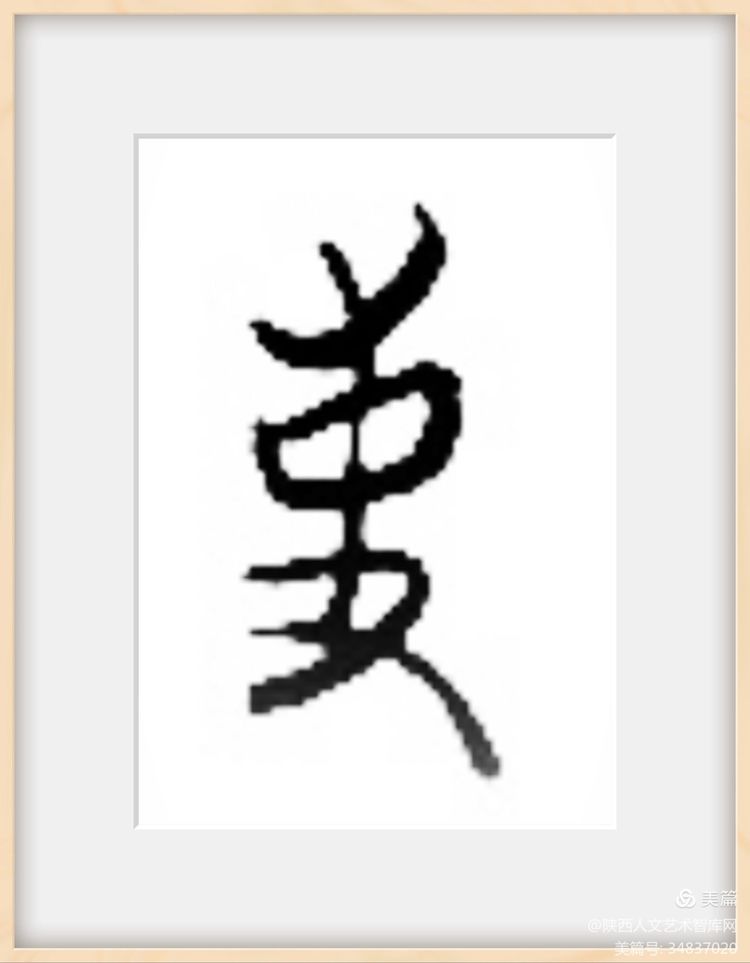

一字一世界�����。中國漢字形美如畫��,音美如畫�,意美如詩。雖相隔萬里�����,一封家書����,足以讓人見字如面�,就是因為文字帶著情感和溫度��;古人生火做飯����,一個“爨”字,讓灶臺的生活煙火氣躍然紙上�����;時代的更迭�����,“吏����、事”的原形(圖4)讓歷史上的搖鈴議事可以讓“書吏”得以記錄�,讓后人得以遐想;洋洋南北�,雖口音不一,而面對文字���,可以信息通暢��,那又是一家人的親近�����,也是民族的凝聚力�����,而這其中堅守的原則是“以形表意����,共性經驗,人本主義”�����。

圖7

圖8

漢字的簡化和拼音識字�����,讓近當代的普通百姓得以掃盲�,而文字本有的表意功能卻被弱化了,其對“物象”的“意象”表達讓如今的蒙童稚子在學文字時���,難窺本源����,讓“心象”難以豐富,不知其本意���,何解其引申義�����,在面對古來圣賢的詩詞文賦時���,難以望文生義。而從這個層面上來說�,不免讓人心生惋惜,或許也是一定程度上的文化斷層��。

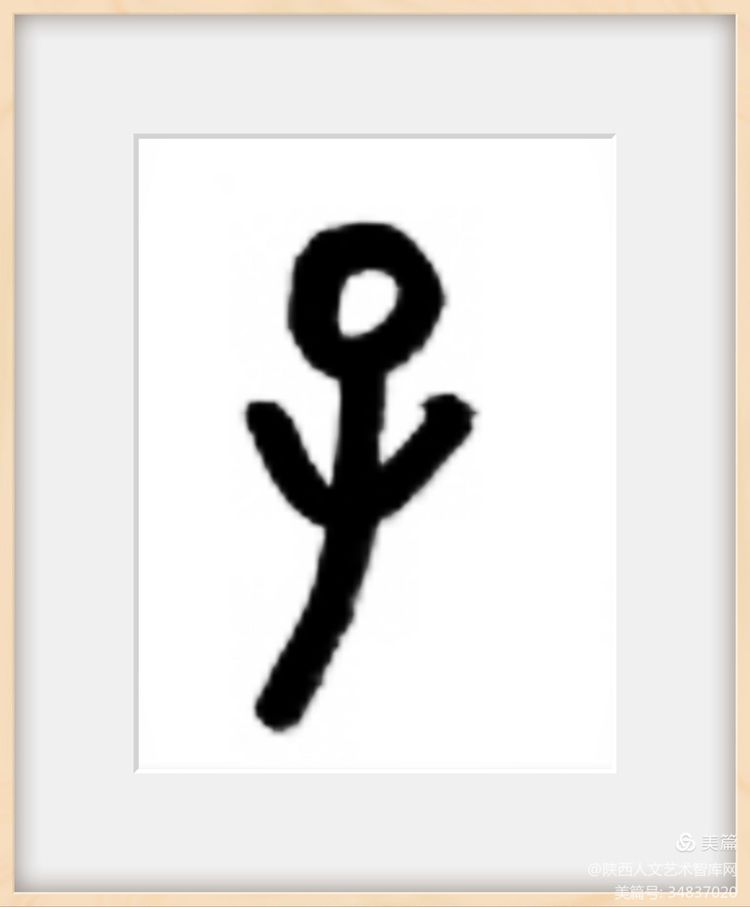

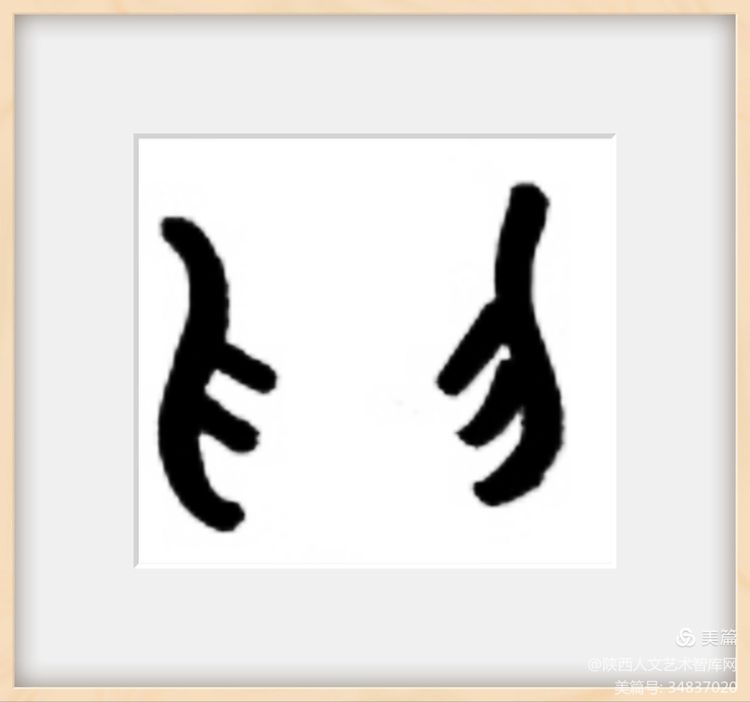

簡化字“學習”二字�,如今的認識過程局限在表象�,即領會、研習和效仿等����,而這兩個字的本源卻隱含著更生動的認知。學(圖5)從手從宀從爻從子�����,這種組合不是臆想中“手把手教受房子里的孩子學習算術”,而是一個成長中的生命個體(圖6)主動的探究�����,靠自己雙手“(圖7)打開遮擋自己未知的(圖8)���,是主動的求索�����,是自覺�,是進?���。欢暎▓D9)也并非“預習”“復習”這么簡單的淺層面認知�,鳥羽的數(shù)飛(圖10)隱含著反復和強化,“凡數(shù)數(shù)扇闔者��,皆謂之習”��,那是由不敢到敢��,不會到會,不熟練到熟練的踐行�。所以“學習”二字并不能只訓誡孩子好好去讀書,而是讓這種文字本身就蘊含的畫面感和故事性可以激發(fā)孩子的趣味和主動求索����。有了問題,經過思考����,加以應用,獲得快樂���,這種自求和修正中的快樂�����,是很難分享的�����。如此這般,也就不會質疑孔夫子“學而時習之��,不亦說乎”���,并不是“好好復習�,那很快樂”了�����,而是自己主動去求知�,并且能得以實踐而獲得,那是一種源自內心的愉悅�����。

圖9

圖10

所以�����,漢字在創(chuàng)造演生中的古老智慧應當以重新認知漢字來得以重視����,結合著書法的傳承,讓這種智慧更加深刻和自信���?��!澳苤紊聘杉礊橹恰?����,以內心的延展為“慧”�。漢字本有的思維方式是整個文化內涵的承載者和容器�����,而這種思維方式極有利于藝術表現(xiàn)�,也是其呈現(xiàn)方式“書法”的造境功能。我們得以在這種文化下成長而感到自豪��,讓這種文明現(xiàn)象能夠傳承也是我輩責無旁貸�����,讓這種文化自信不止停留在口頭����,而是發(fā)自內心的愉悅。智慧的增長本就是自覺和自省����,而學會應用知識的能力就是智慧��。

藝術簡歷:

趙永剛一一陜西省社會科學院書畫藝術中心特聘書畫藝術家

趙永剛,亦落款山雨��,自號行定僧��,西安灞橋人�,陜師大漢語言文學專業(yè),書法家�����,畫家��。書法取法高古�,繪畫擅寫形,重神采�,出入自由。為陜西省書協(xié)會員�,西安市美協(xié)理事,長安大學人文學院兼職教授�����,弘文館講師����。

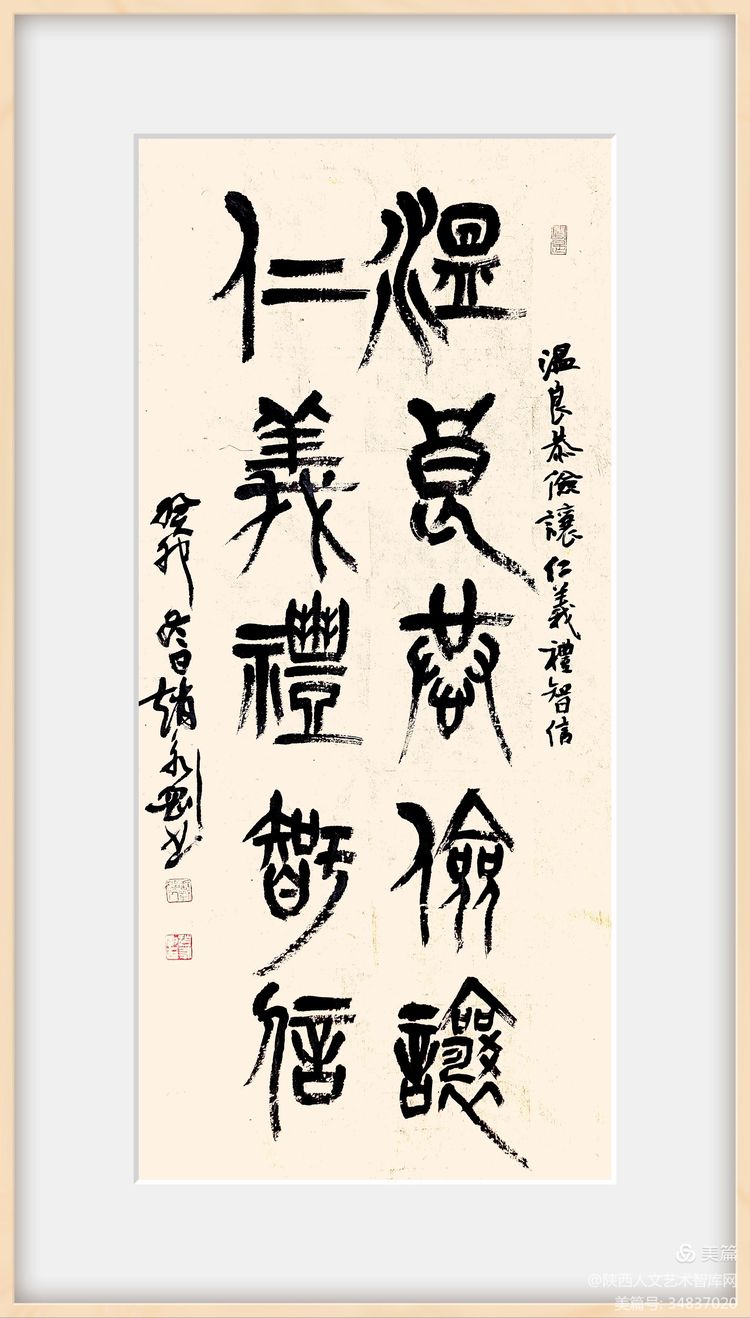

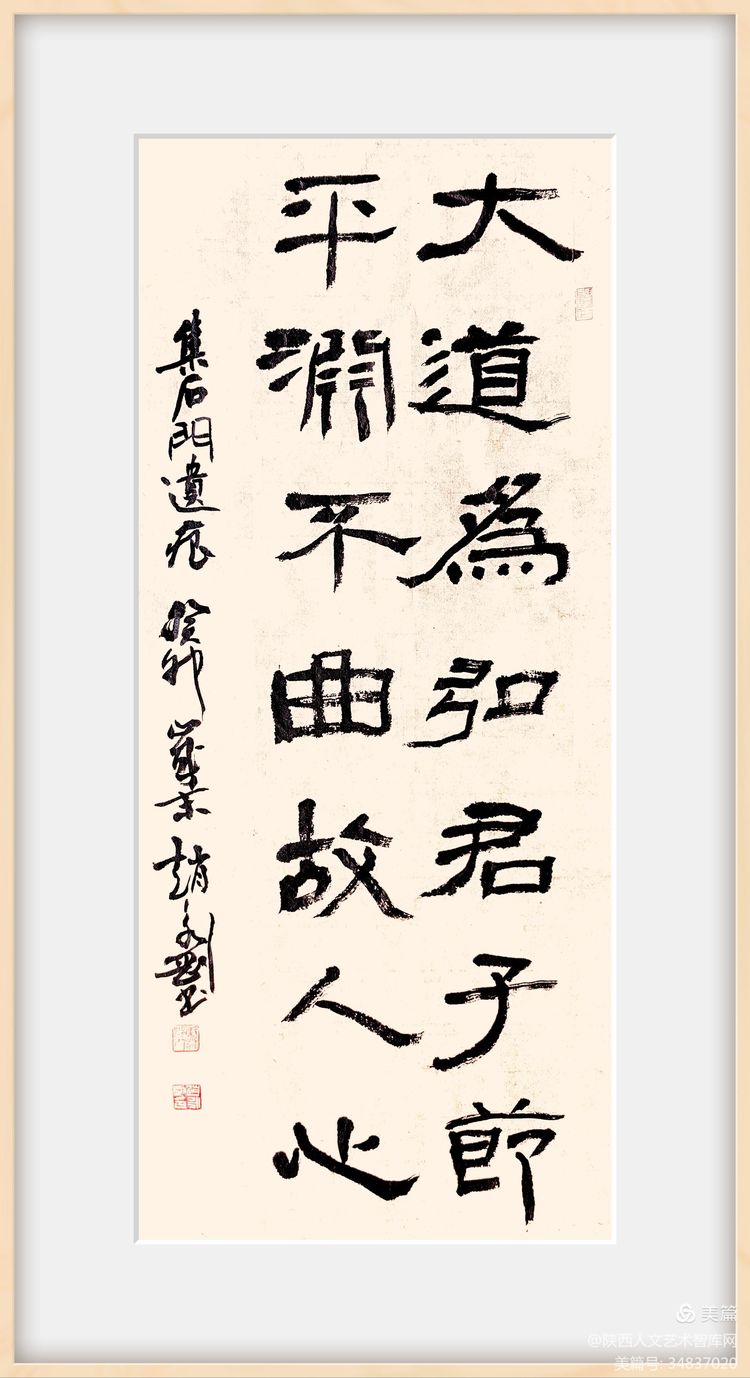

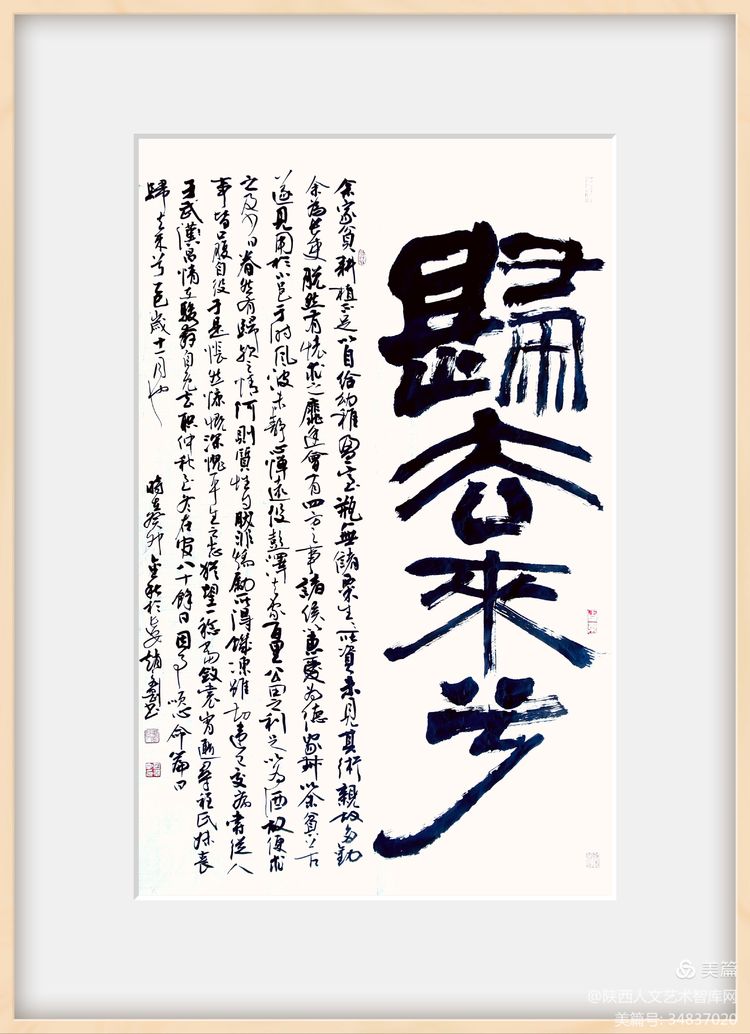

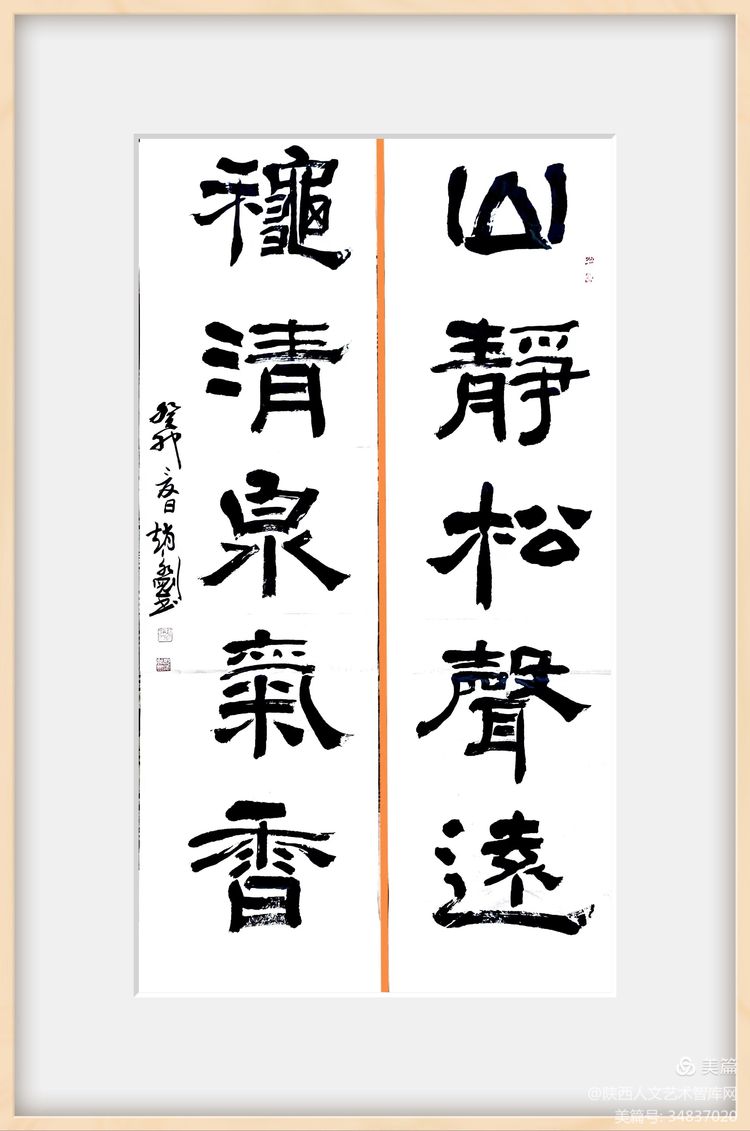

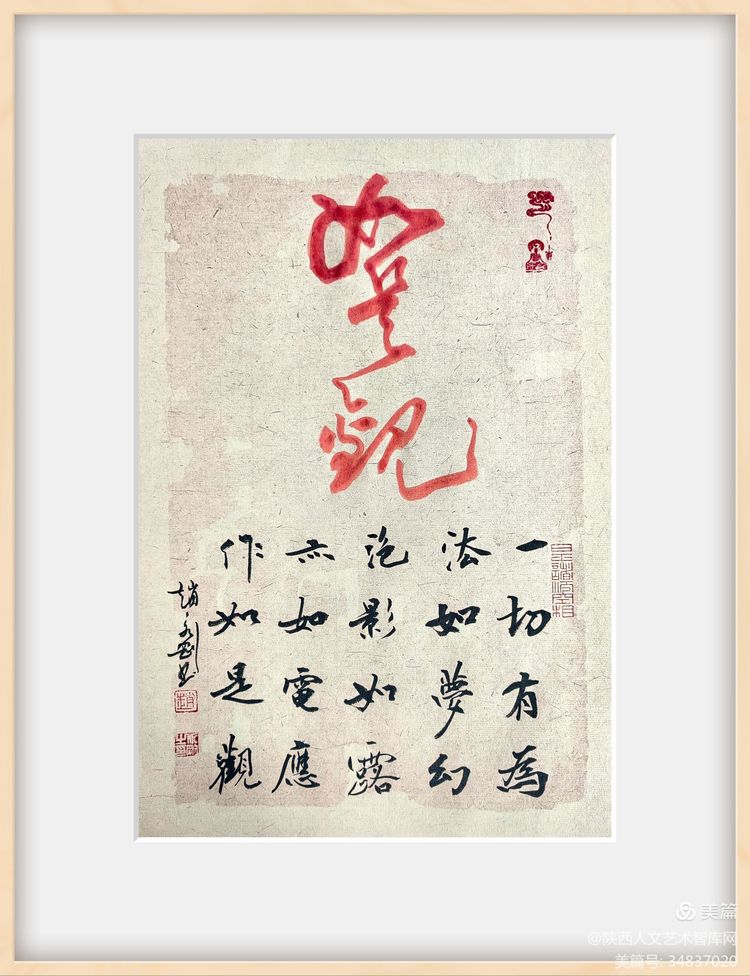

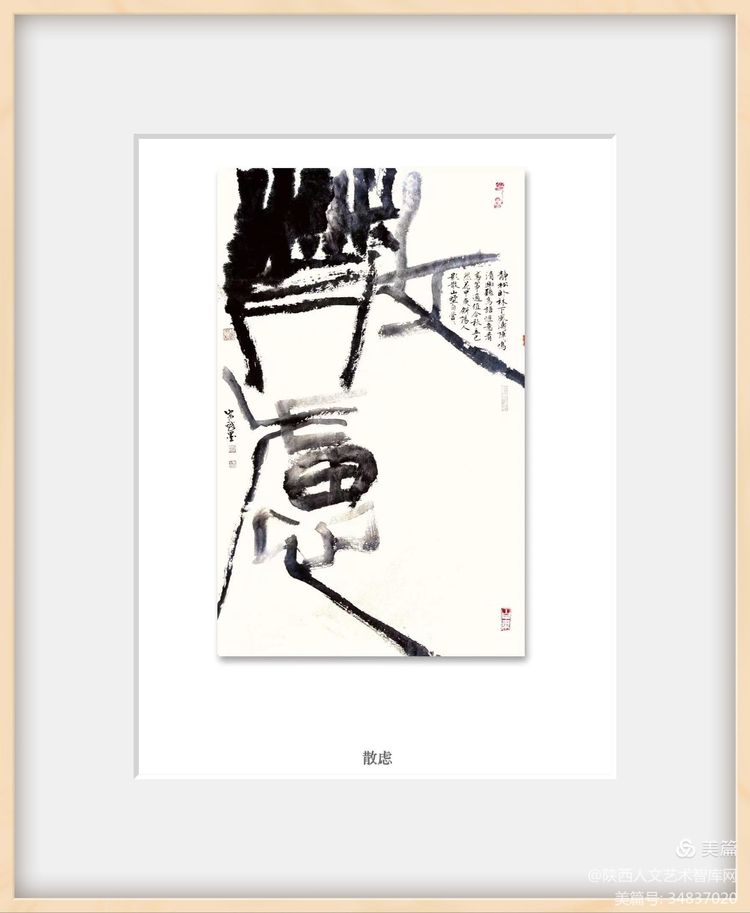

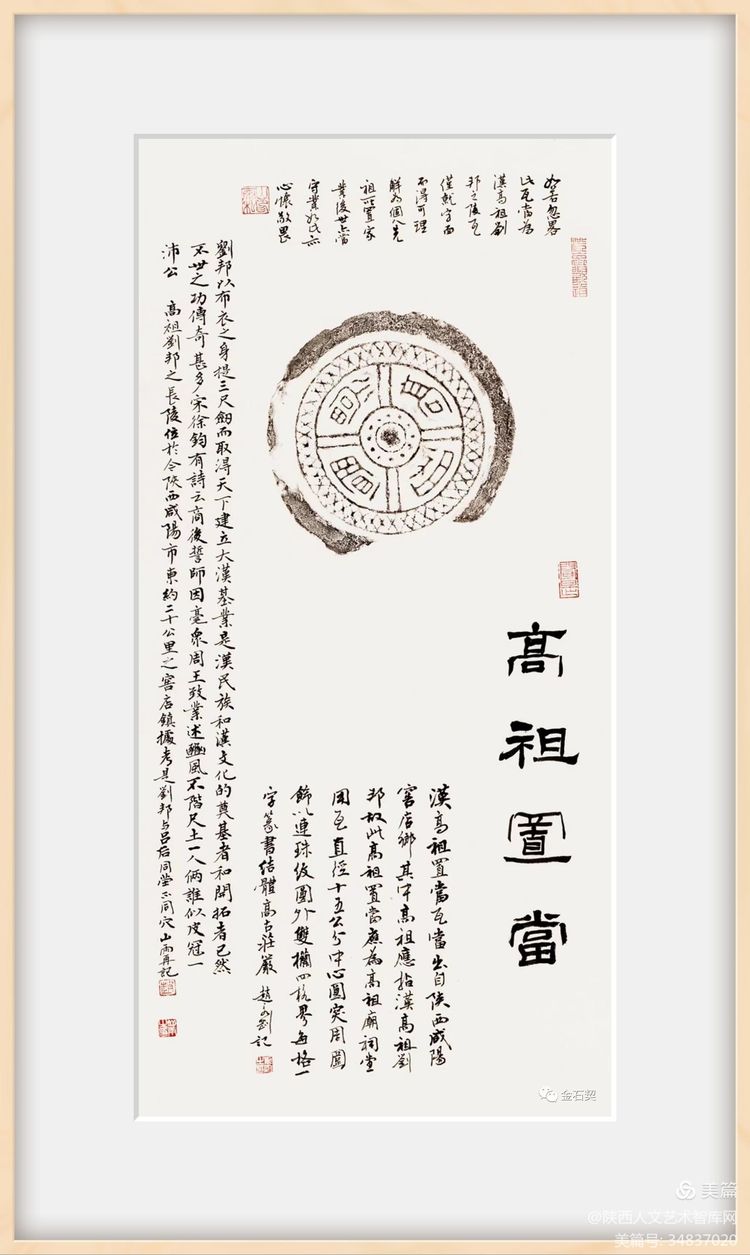

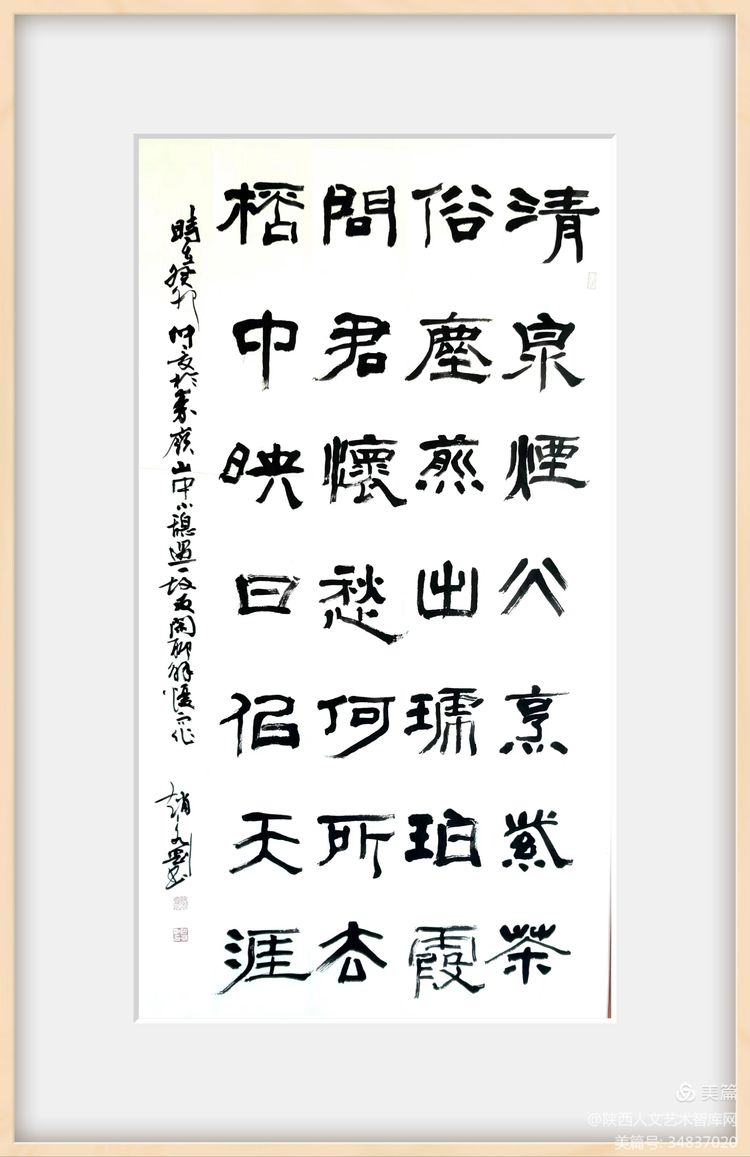

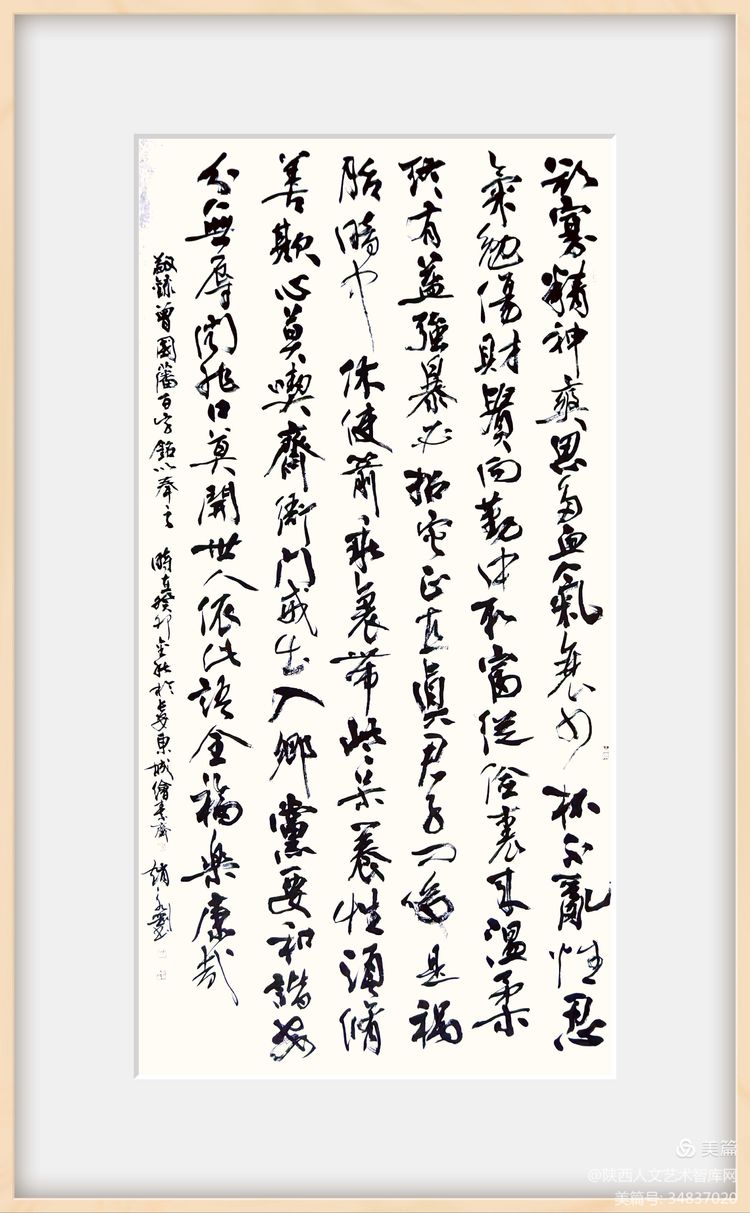

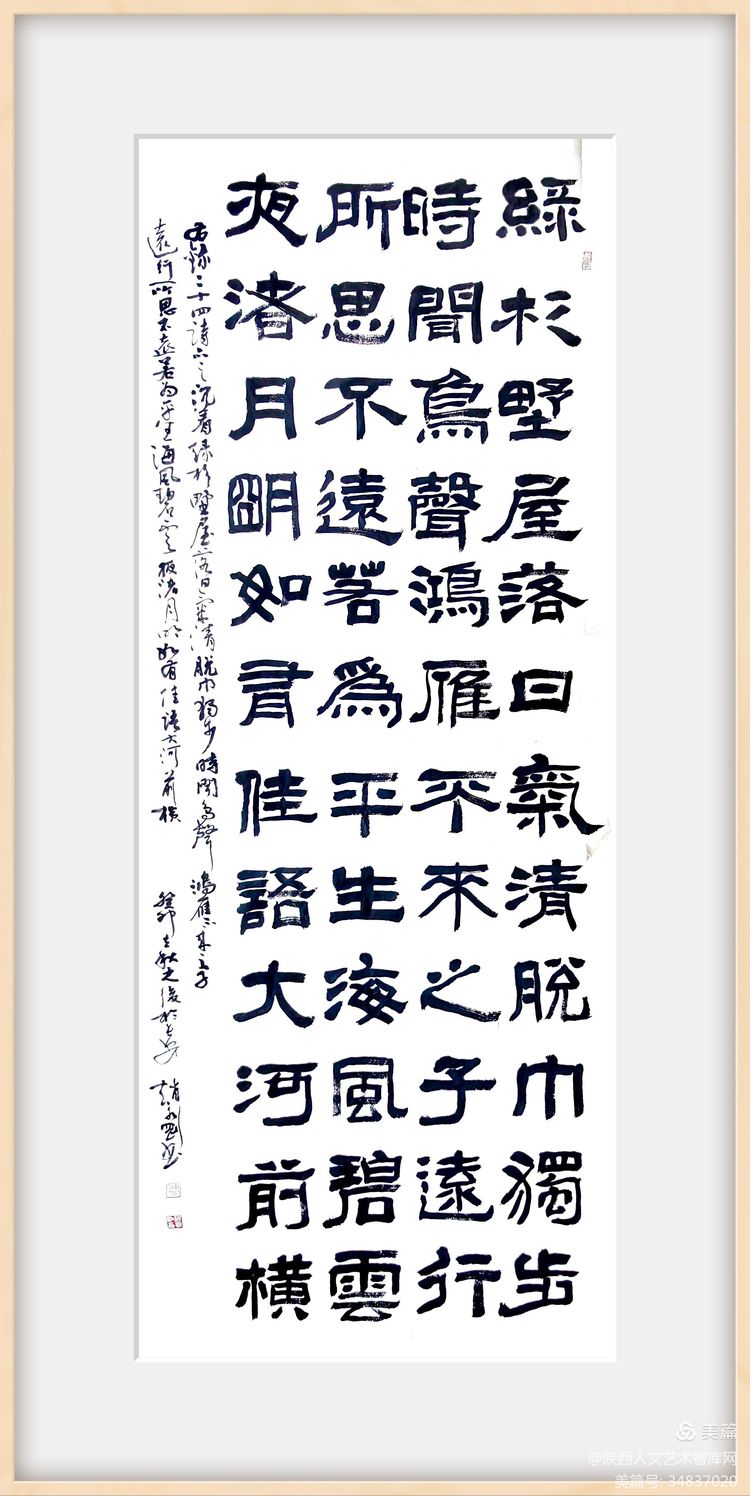

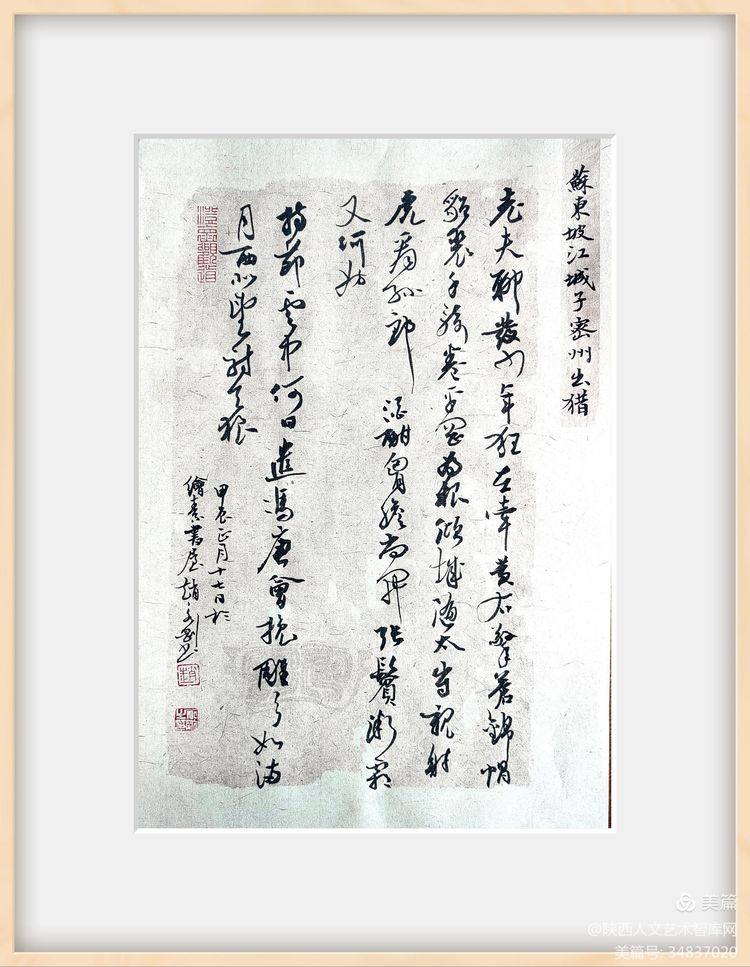

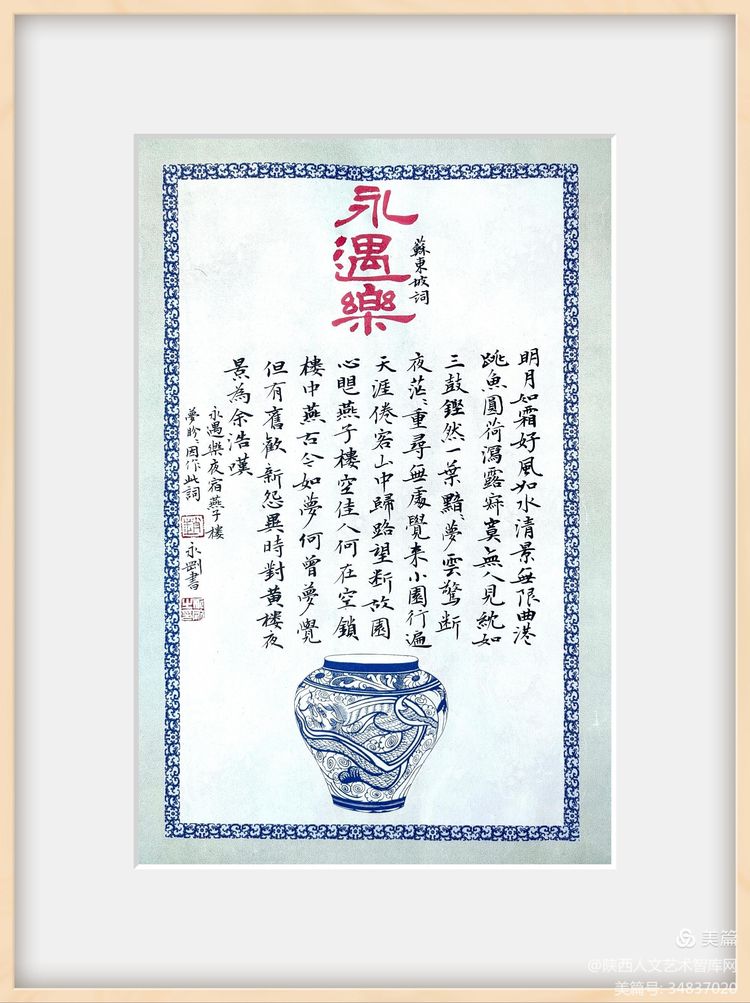

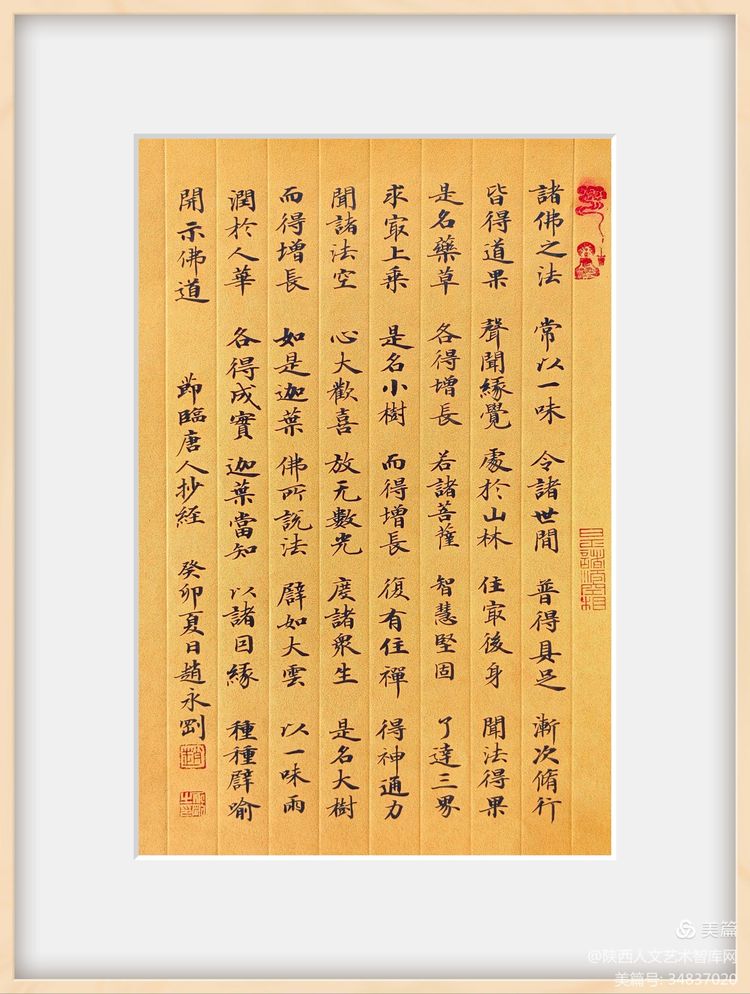

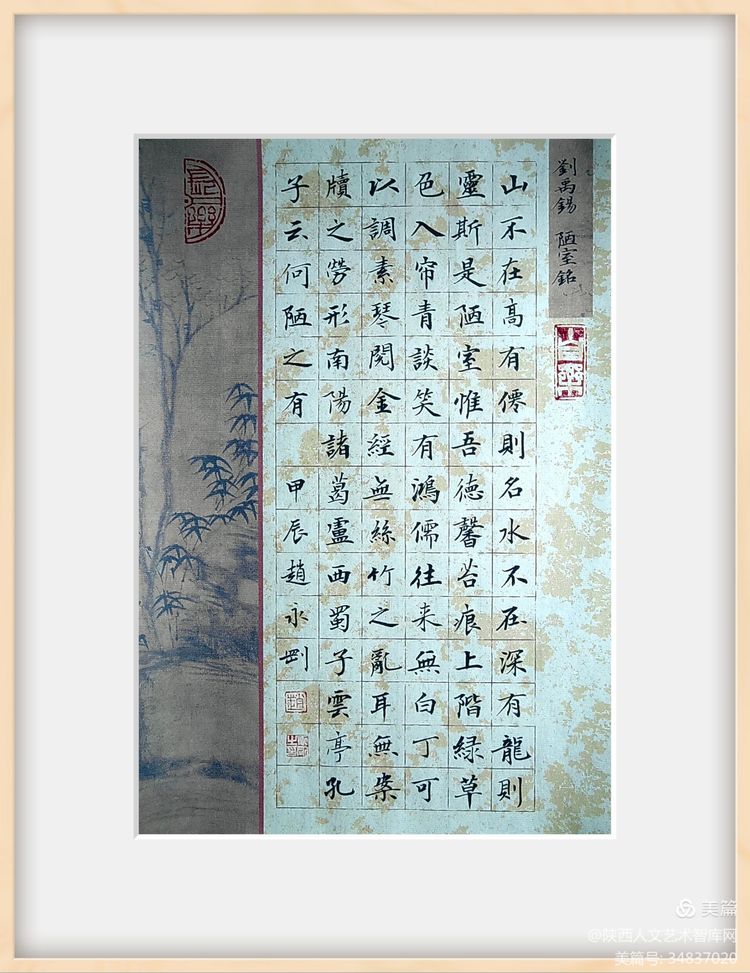

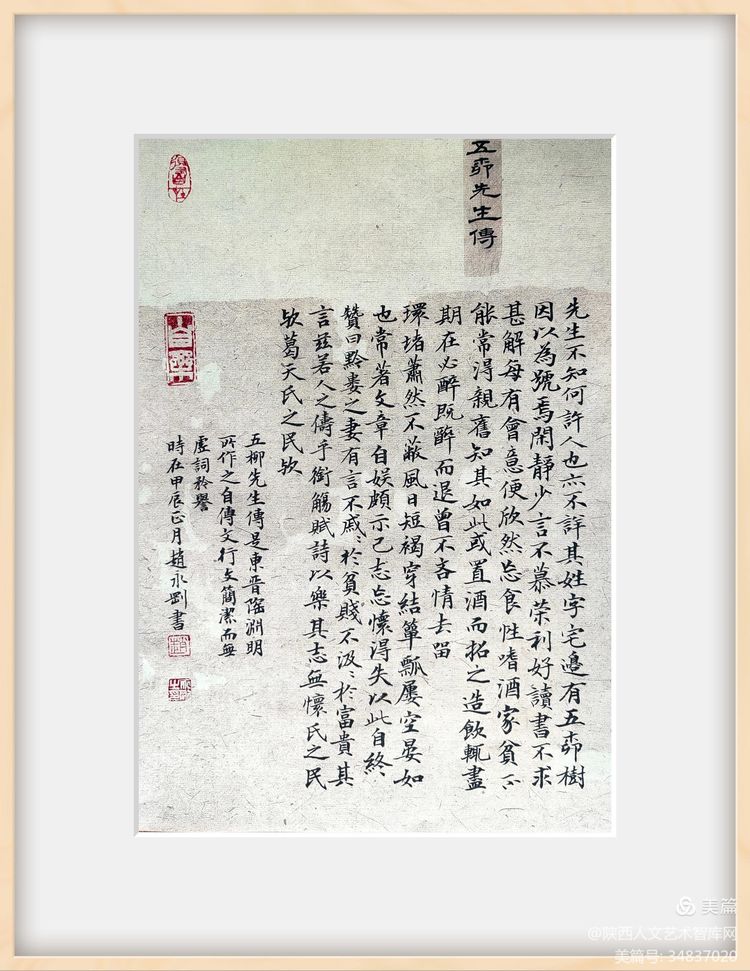

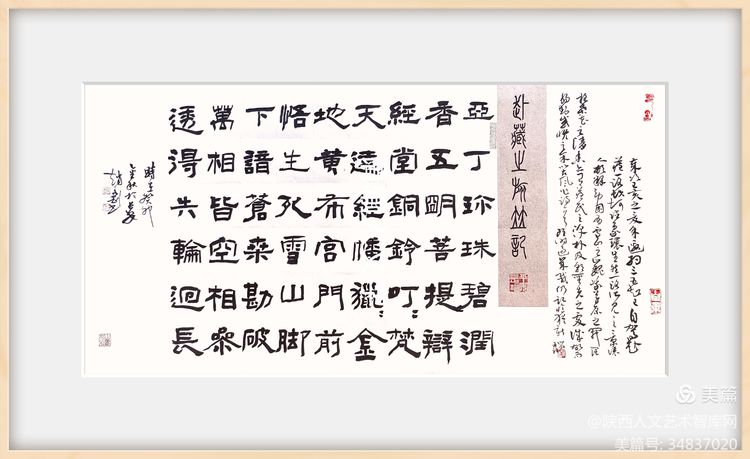

作品欣賞:

(責任編輯 姜丹)