董鄉(xiāng)哲老師近照

?石魯畫論淺析

文/董鄉(xiāng)哲

提 要:石魯畫論之求活求變原則作為長安畫派的創(chuàng)作方法論����,被應(yīng)用于筆、墨法中�,最終歸結(jié)為將物化為我,我化為筆墨的物本�、意變理念。而其統(tǒng)一觀�,首先體現(xiàn)為生活與情感的統(tǒng)一,強(qiáng)調(diào)用心作畫��;其次��,主張真善統(tǒng)一����,強(qiáng)調(diào)背畫和善于思索。再次�����,講究形神統(tǒng)一�,強(qiáng)調(diào)生活體驗的神交和藝術(shù)概括上的形簡,最終取決于意與理��、與法�����、與筆墨之統(tǒng)一�。而且,其新與美的統(tǒng)一繪畫理念���,不但進(jìn)一步強(qiáng)化了創(chuàng)作主體對社會生活的觀察�、理解和捕捉藝術(shù)美的重要性����,更強(qiáng)調(diào)形式與內(nèi)容的和諧統(tǒng)一。畫論還倡導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作要為生活代言���,以情求生活���,并將形象分為自然���、藝術(shù)兩種,強(qiáng)調(diào)創(chuàng)作要具有可視����、可想的功能。既要繼承���,又要適應(yīng)形勢�����。從鑒賞的角度看���,判定繪畫作品是否新穎還有賴于創(chuàng)作主體對現(xiàn)實(shí)生活的正確認(rèn)識。

?關(guān)鍵詞:求活求變�;統(tǒng)一觀;生活基礎(chǔ)�����;造型重點(diǎn)����;形象神似;情求生活

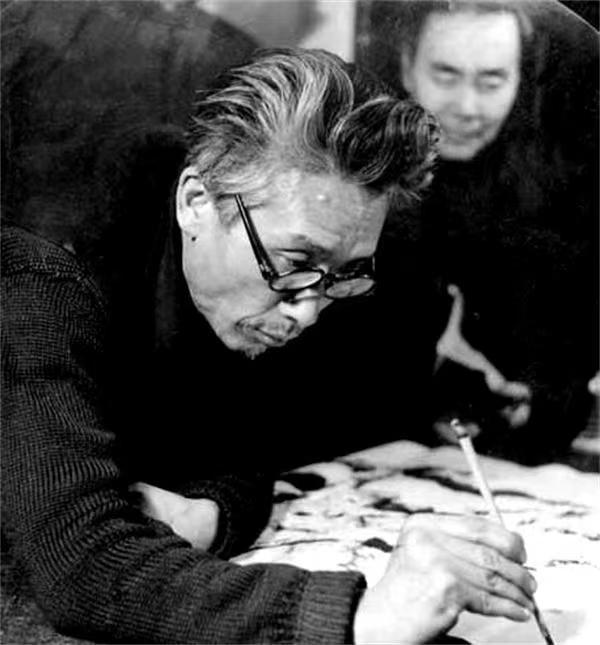

石魯先生作為長安畫派的創(chuàng)始人之一����,他對繪畫藝術(shù)的巨大貢獻(xiàn)主要表現(xiàn)為立意新、表現(xiàn)手法新����、技法新、色彩新和畫論的創(chuàng)新���。其中���,對畫論的創(chuàng)新則是其作品創(chuàng)新的理論基礎(chǔ)。細(xì)研石魯?shù)膸状沃v話及其《學(xué)畫論》便可從中看出其中所充盈著的��,深刻的哲理蘊(yùn)涵�,且貫穿于繪畫創(chuàng)新的整個過程,起著決定性的作用�。總體說來���,其畫論的創(chuàng)新主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

(一)石魯畫論的靈魂——求活求變

《周易》作為中國哲學(xué)的源頭���,對中國文化的影響是全面而深刻的����。處于區(qū)域文化中的長安畫派創(chuàng)始人石魯畫論也毫不例外地受到其深刻地影響�����?!兑讉鳌氛J(rèn)為,易就是變易�,正所謂“生生之謂易”、“通變之為事”�、“在天成象,在地成形�,變化見矣?����!?���、“易,窮則變,變則通���?��!奔催\(yùn)動變化就是事物的普遍規(guī)律��。石魯先生首先將《周易》變通理念成功地運(yùn)用到對人的思想方法的詮釋�����。他說:“人為靈也�����,才辯陰陽黑白分?jǐn)?shù)定位為之���,原太極主而動�����,思�,始以真善而變化為美也�����,”接著又具體運(yùn)用到繪畫創(chuàng)作理論上面。他認(rèn)為:“八卦者����,畫之代數(shù)也,……合于太玄�,畫之哲理也?��!?/p>

繼而��,從《周易》中生發(fā)出來的求活求變的原則首先表現(xiàn)在石魯先生對長安畫派作品的定性上面��。他在61年的一次座談會上曾說:“我們的作品稱之為習(xí)作���,確實(shí)因為我們的畫都還處在一個變化的過程中?����!币簿褪钦f對繪畫作品定義為“習(xí)作”的目的��,就是為了不使長安畫派的畫家們產(chǎn)生滿足�、知足感。因為藝術(shù)以“古為流”,“順流而探源”�����,則會“長流不息矣�。”正所謂藝無止境矣�。所以,對傳統(tǒng)的繼承是不能輕易一竿到底的持續(xù)發(fā)展過程��。同時�,對生活的體驗也是一個“時刻不容偷懶�、僵化、保守”的過程��。從創(chuàng)作態(tài)勢上看��,要始終保持藝術(shù)創(chuàng)造的后勁�����,即有了經(jīng)驗還要求經(jīng)驗�����。即便是在臨終前也要求長安畫派的畫家們保持“探索,不斷探索���!”的動態(tài)創(chuàng)造姿態(tài)��。

其次����,將求活求變原則成功運(yùn)用到繪畫藝術(shù)創(chuàng)作的過程中��。認(rèn)為繪畫創(chuàng)作過程中充滿著變數(shù)���。在將意在筆先傳統(tǒng)理念詮釋為外功(表現(xiàn)技巧)受內(nèi)功(藝術(shù)思維)支配的新理念的同時��,在創(chuàng)作實(shí)踐過程中還發(fā)現(xiàn)��,往往在臨池動筆的時候“有時反倒變了”����,“每次都得把經(jīng)驗重驗一下”��。這個發(fā)現(xiàn)不但彌補(bǔ)了傳統(tǒng)畫論的不足�,而且體現(xiàn)了極強(qiáng)的可操作性。是對理論與實(shí)踐臨界點(diǎn)狀態(tài)的科學(xué)描述��,也是求活求變原則在繪畫創(chuàng)作實(shí)踐過程中的首次閃現(xiàn)。就具體的藝術(shù)創(chuàng)造方法而言����,要“與古為徒,畫觀其變����,以變尋跡心?�!碧幪幊錆M變數(shù)��。在此基礎(chǔ)上�����,進(jìn)一步又推衍形成繪畫運(yùn)動觀����。他說:“中國畫講真�����,……就是從運(yùn)動里面來看人�����,從運(yùn)動里面來掌握事物,從發(fā)展過程來掌握事物��?!彼浴拔锱c畫互為依存轉(zhuǎn)化,謂之運(yùn)動觀���?����!弊罱K要達(dá)到“以真善變化為美也”的結(jié)果���。

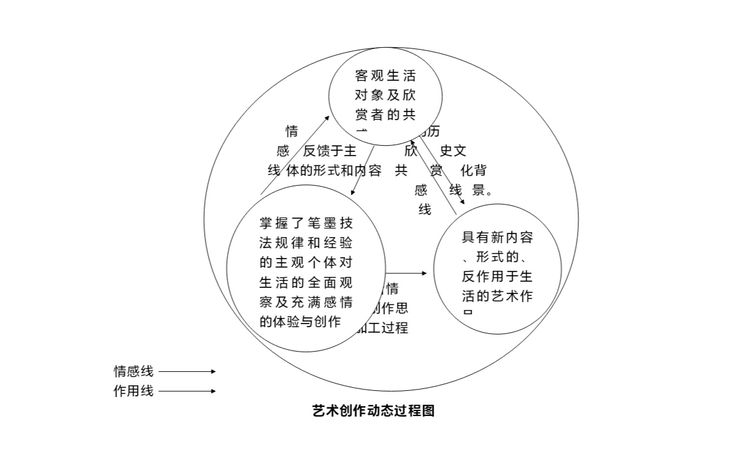

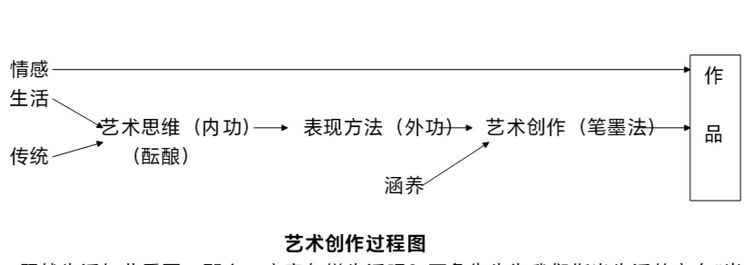

再次,從筆墨方面看���,石魯先生認(rèn)為:“畫有筆墨則思想活���,無筆墨則思想死”。因為“依活意而為之則一個萬樣���,死法則為之則萬個一樣����。”對于觀物來講��,只有“當(dāng)面觀�����,變動觀……無微不至�����,必熟才能活��?����!倍^察生活“既要冷觀靜觀����,……凡物之形質(zhì)動靜神情姿態(tài)�,若石能活顯于心中”反之則不足言畫。因此�,雖客觀物質(zhì)有相同與不同之處���,但在畫法上則是“變化多端?��!狈粗?���,若以某一方法為萬能���,則“無異于死教條”�。具體到中國畫�����,要講究氣��,要以對象為源��,以我之神為宿�����,互為寄托����,而我之所托又在于筆墨之氣����。于是“筆無氣不活���,墨無氣則死”�,所以���,國畫之言氣在于求筆墨之活���。然氣之屬性亦在于動。即從其創(chuàng)作主體來講����,出于精神者,為力�、勢、神���;出于物質(zhì)者,則為水��、紙性。于是�,氣因其本質(zhì)的不同而分為精神與自然之氣兩種。精神之氣(當(dāng)以韻律求之)生于其韻律之節(jié)奏����;自然之氣(當(dāng)以筆墨之濃淡、干濕�����、黑白求之����,色之含氣、含光����,在于水也:色之包神含情在于變也)則生于其筆墨之色變也?���?傊煨椭ǜ爬ㄆ湟x�,最終“當(dāng)物化為我、我化為筆墨,然后則活矣�����?!倍途唧w的筆意來講,“筆率形顛����,最忌平勻”,且“若無法而有法”��,“于僻僻澀澀中����,藏活活潑潑地?�!逼淇少F者在于“筆���、墨����、色”的相生相克�����,互相制約��,互相配合�。所以筆墨之“物為本,意為變”����。即主觀與客觀相互反映之意理相合,且“法孕育其中”���,故而“師古當(dāng)觀其變”�����、“筆趣之謂即在于求活”����。最終體現(xiàn)為“講變化��、講夸張”的藝術(shù)手法�����。為了便于理解石魯畫論求活求變原則,故將其藝術(shù)創(chuàng)作過程圖示于下:

但是����,求活求變并不是沒有規(guī)矩和標(biāo)準(zhǔn)的,他在六十年代文藝工作會議上曾說過:“一幅畫��,無論如何變化�����,其變化根據(jù)��,是如何能使思想境界加深�。”從而為繪畫創(chuàng)作與創(chuàng)新的發(fā)展指明了方向��?���?傊八嚽蠓▌t,雖以統(tǒng)一為定法�����,然矛盾變化則為活法����。筆趣之謂即在于求活矣���。”因此��,其所謂“活者求其深”是為使筆力如拋磚落地�����;“活者求其生”是為了下筆如有神��;“活者求其精”是力求畫不驚人死不休����;“活者求其脫”所謂意在筆先���。反過來講�����,“筆活”的最終目的則在于“意全則神而明之”��。

(二)石魯畫論的基礎(chǔ)—科學(xué)生活觀

新中國成立后��,各行各業(yè)百廢待興�����,在美術(shù)界同樣也面臨著抉擇����。特別是在當(dāng)時“中國畫不科學(xué)”的民族虛無、保守主義錯誤觀點(diǎn)影響下�,出現(xiàn)了一些“風(fēng)景畫不能反映現(xiàn)實(shí)生活”,即興創(chuàng)作與速寫“總是缺乏思想�,不能談風(fēng)格”的論調(diào)。那么��,中國畫到底向何處去���?1955年至1956年���,石魯先生與趙望云先生在訪問了印度和埃及后,指出����,只有繼承和發(fā)揚(yáng)中華民族獨(dú)特的繪畫藝術(shù)傳統(tǒng),才能使中國畫自立于世界藝術(shù)之林��。因為“社會主義內(nèi)容還必須是民族形式”。在這種情況下�,遂將長安畫派創(chuàng)作活動的行動綱領(lǐng)和創(chuàng)新原則概括為“一手伸向傳統(tǒng),一手伸向生活”���。傳統(tǒng)即石魯先生所說的是對中國畫根本規(guī)律的研究�。而生活則是長安畫派創(chuàng)新的時代精神要求�����。他將藝術(shù)創(chuàng)作過程形象地喻為“若牛吃草而產(chǎn)乳也”���;將藝術(shù)作品比喻為“母”(生活)與“父”(傳統(tǒng))所生之子,將創(chuàng)作主體與生活的關(guān)系描述為“出新意”與“傳精神”���;將生活喻為創(chuàng)作之源泉����,并將生活定位于創(chuàng)作之首��,反之則“死”���。1961年10月的“西安美協(xié)中國畫研究室習(xí)作展”座談會給予該年的“習(xí)作展”很高的評價�,李琦說:“石魯……真是‘畫外求畫’,……有濃烈的生活氣息����,”葉淺予:“對于生活感受,我覺得石魯較敏銳�����,感受深��,發(fā)現(xiàn)了許多新的表現(xiàn)角度��?���!比A君武:“生活里的美……不僅對畫家,同時對看畫的人說�,都是一種享受?����!蓖醭劊骸爱嫾业膭?chuàng)造既是基于生活��,卻又不停止在生活現(xiàn)象的記錄���,因而取得了高于生活的成就�,”等等,可以說是對習(xí)作展作品的創(chuàng)作始于生活的首肯���。

從創(chuàng)作與生活的關(guān)系方面來講��,石魯先生認(rèn)為搞藝術(shù)創(chuàng)作必須“取之于自己直接見到的生活”�����,因為“不到生活中去就找不到藝術(shù)”��。同時���,要求創(chuàng)作“生活化”����,使“生活、創(chuàng)作��、研究”三者緊密結(jié)合����,生活須“廣泛接觸各行各業(yè)��,豐富自己的思想感情”對于作品也須“多樣�����、生動地反映生活”��。而在創(chuàng)作之初�,畫家的立意就是要為生活代言�����,而藝術(shù)作品本身又會反過來加深藝術(shù)家們對待生活的感情��。

但生活不是冷冰冰的描寫和觀察�。要真正了解生活,就要在創(chuàng)作中保持“對待生活的感情”�����。只要畫家“有感情���,熱愛生活”“熟悉生活”就能夠抓取生活中偶然的一閃而過的片斷印象�����。盡管有時是“匆匆擦眼而過�����,”但卻“印象非常鮮明”��,其原因是被“打動了感情”的緣故���。通過上述���,我們可以看出畫家們雖是為創(chuàng)作而生活,但是��,如果純粹為創(chuàng)作而創(chuàng)作�,卻反而難以創(chuàng)作出好的作品,而是要真正的深入生活����,對黨�、對國家、對人民群眾充滿真心實(shí)意的愛����,才能在生活中發(fā)現(xiàn)好的題材和創(chuàng)作出好的作品來����。拿石魯?shù)脑拋碚f�����,就是要解決好主���、客觀關(guān)系的問題�����。因為生活作為藝術(shù)的源泉��,只要持有真心����、愛心就能得到生活對你的真正回報�。因此,他說生活是畫的“源泉”����、“營養(yǎng)”、“創(chuàng)作之泉源”、“思想之燃料”����、“陶冶我之熔爐”。

?但是�,生活本身的內(nèi)容和形式并“不能完全如實(shí)描寫”,故真實(shí)的生活只能說是解決了作品的題材問題�����,怎樣表現(xiàn)�,還要尋找表現(xiàn)新內(nèi)容的新形式。對于傳統(tǒng)的形式和技法�����,不能局限于對“某家某派的模仿”�����,更“重要的是以傳統(tǒng)形成一般規(guī)律”���。即繼承整個中國繪畫傳統(tǒng)的規(guī)律���,在此基礎(chǔ)上探索新形式和新的表現(xiàn)方法。又根據(jù)特定的內(nèi)容及形式的不同�����,要求表現(xiàn)方法也因之有所不同��。故“我要有我法”�����,然而此法“又要與古法的一般規(guī)律特點(diǎn)相通”�����?�?墒?��,藝術(shù)創(chuàng)造并不是一蹴而就的�����,而是要將生活中的藝術(shù)原形“借喻于其他形象”�����。石魯先生將這種思維的醞釀過程稱作“藝術(shù)內(nèi)功”����。同時,在創(chuàng)作的時候是要“始終貫注著感情”�����。值得注意的是�����,這個時候的感情不是激情�。要在運(yùn)用所掌握的筆墨技法規(guī)律和經(jīng)驗進(jìn)行創(chuàng)作的過程中,既要“始終貫注著感情”�����,又要時刻控制住自己的情緒�����。因為“膽大而心細(xì)����,情激而氣順”才可能“筆成于意外”�����。才能夠長久地在創(chuàng)作中保持這種感情和情緒的狀態(tài),這種內(nèi)在的氣質(zhì)就叫作涵養(yǎng)�。綜觀上述,遂將生活與藝術(shù)創(chuàng)作的動態(tài)過程圖示如下:

既然生活如此重要���,那么���,究竟怎樣生活呢?石魯先生為我們指出生活的方向“當(dāng)隨主流”���。就是說生活目的要明確����,要“為生活而畫”�。但在這一點(diǎn)上,需要注意的是其“為生活而畫”并不是指的養(yǎng)家糊口����,而是“隨主流”,強(qiáng)調(diào)“生活”的意義在于藝術(shù)為政治服務(wù)��,并指出以藝術(shù)為政治服務(wù)為目標(biāo),其道路必然十分廣闊����。認(rèn)為在生活方式上,要忘我���,要真心實(shí)意地參于生活���,不要當(dāng)?shù)谌撸词恰耙郧榍笊?��,生活即活”�����。反之���,“置身于生活斗爭之外者,藝術(shù)之智慧與靈感不會降臨在冰冷之頭上�����?!敝挥袑ⅰ吧钜迫雰?nèi)心”�,進(jìn)而經(jīng)主觀概括后才能升華為題材����。但不能夠走馬觀花,貪而無厭����,而要仔細(xì)體味“細(xì)而不煩”�����,要淘金���,要“觀察體會���,以類萬物之情?��!闭茡?jù)生活之精華�。在這里�,主要是解決作者的世界觀的問題,是解決藝術(shù)為誰服務(wù)的問題和藝術(shù)發(fā)展方向的問題����,只有解決了這個問題����,才能使作者站在更高的層次上��,更理想的角度來觀察生活����。具體來說,觀察生活要如賞畫�,要當(dāng)留心,要所受求全�。在方法上要全面,如冷觀�����、靜觀�,熱觀、動觀�、直觀和默觀;對所觀察對象要有“變動觀�����、上下觀、遠(yuǎn)近觀���、四時觀����、表里觀”的全方位的觀察法�����。要掌握“以小觀大���,以深量寬,以細(xì)衡整�����,”并要對觀察對象的“形�、質(zhì)、動����、靜、神情、姿態(tài)”等因素爛熟于心才行���。否則“不足以言畫”����。

(三)石魯畫論的核心——辯證統(tǒng)一

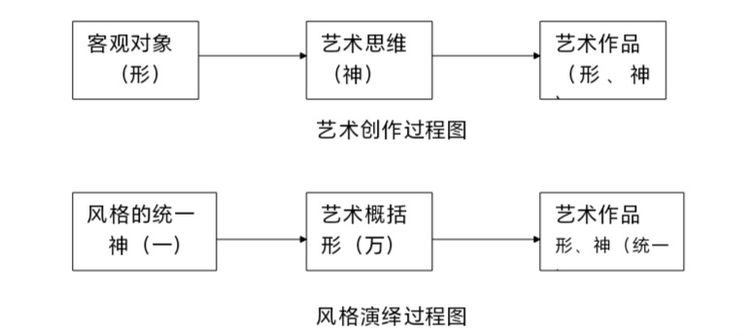

細(xì)研石魯?shù)膸状沃v話及《學(xué)畫論》等文��,便可從中看出其中所充盈著深刻的哲學(xué)思辨���??梢哉f這些哲學(xué)思想對他的畫論與繪畫實(shí)踐的創(chuàng)新起著決定性的作用���。而在其畫論諸多理念中�,石魯先生更多強(qiáng)調(diào)的是統(tǒng)一的觀點(diǎn)���。如生活與感情的統(tǒng)一��。因為“刻意求生活�����,生活則不活���,以情求生活��,生活即活”���,故只有感情與生活較好地相互統(tǒng)一,才能“抓取生活中偶然的片斷印象”�,只有吃進(jìn)生活,然后才能吐出藝術(shù)��。而外功作為藝術(shù)表現(xiàn)的方法要受內(nèi)功即藝術(shù)思維的支配才能“筆成于意外”��。于是��,對于畫者與物來講���,石魯認(rèn)為,“凡物皆有心���,畫者亦有心���,只有心心相印,才能心照而宣�����。”因而用心去畫是很有道理的�����。再如���,他對真和善的理解��,所謂真就是要“練成照相機(jī)的本事”�����,“靈活得像是立體的現(xiàn)代電子式的”�,“一看就記住了���,就能背著畫出來�?�!边@便是對客觀對象的無限度接近����。中國畫如果達(dá)到了這一步���,就到了“自由王國”。而“善”則是主觀上的善于思索����、分析和提煉,而石魯先生講真善(客觀和主觀)統(tǒng)一的真正意義就是要求達(dá)到藝術(shù)上的美�,即其所說的一加一等于三,也就是由客觀與主觀結(jié)合所創(chuàng)造的一個藝術(shù)載體���。石魯先生講形與神的統(tǒng)一���,就是講的主觀對藝術(shù)作品的再創(chuàng)造,即從“形—神—形”的個別到一般過程��,到“神—形—神”����,的藝術(shù)提升過程,進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了形的主�����、客觀性和神的主���、客觀性的統(tǒng)一�?����?梢钥闯?���,此處的形、神關(guān)系在經(jīng)歷了藝術(shù)提升后�����,變的親密無間����。為了說的明白,在這里不妨將之圖示如下:

那么如何做到形神統(tǒng)一呢��?石魯先生主張以神造形��。因為����,“以神造形����,則可變形��,”反之“以形求神�,則神微?���!倍巍暗蒙駳庹邽樯稀薄P问巧竦妮d體�,神藉形以顯于外。如若神附于巖石����,巖石亦“若虎視而坐威”。而對于一個藝術(shù)作品來講�����,神貴于全���。若使全神貫穿于創(chuàng)作的整個過程�,觀物時就首先要做到物我感應(yīng)之神交,次之“沿神而窮形”���,后臨紙則“入生出神”,如此形神“出乎一意���,統(tǒng)乎一筆”�。進(jìn)一步講�����,神性屬動�,“瞬間即變”,在具體觀察過程中欲攝其神�,則需“察顏觀色”,故謂“神當(dāng)動觀”�����。雖神有“以動制靜”的功能��,但神是否得以凸顯���,仍需形的相助��,正所謂“形簡而神賅”����。但“形之簡非少”,即“當(dāng)成型”��、“當(dāng)?shù)靡恕?����、“?dāng)愈精”�。另外“求形之真,乃以全神貫之��,……是謂多樣得于統(tǒng)一也���?����!币簿褪钦f�,要做到形神統(tǒng)一�,首先就要做到生活體驗的神交,其次就要在藝術(shù)概括的基礎(chǔ)上做到形簡����。而對形的求簡“乃由萬眼而來”����,“當(dāng)窮而后工”���,后“以神導(dǎo)之”,如此“當(dāng)刪減撥要�,概括其質(zhì),歸為一體��,塑為儀式�,神則明矣,形則精矣�。”

形神一體��,神之所以有如此的功能和作用�,則緣自于“意為之”,而意作為萬物之同一性�����,若被自由掌握����,就能“緣此知彼�,有斗量之能”��,繼而“可謂通靈乎�����?����!惫手^神全于“得意”�����、“情顯”�����、“味長”�����、“不了了之”�、“通情”��。從理���、意關(guān)系上看,“理為客體�����,亦可謂母體����;意為主體�,亦可謂父體;法為變體�����,亦可謂子體���。夫理雖為本����,畫豈能盡各物之理�,徒制標(biāo)本耶�����?故理必歸于意”所以�,要真正做到形神統(tǒng)一�����,須先意理達(dá)到統(tǒng)一���。

從其方法論上看����,石濤《畫語錄》云:“太樸散而一畫之法立矣�����。一畫之法立而萬物著矣�。”石魯先生發(fā)展了其“一畫”之理����,認(rèn)為“一畫”乃為藝術(shù)之哲理,是自然社會之間���,事物多樣矛盾的絕對之理�,要“于矛盾中求統(tǒng)一,統(tǒng)一下展開矛盾”�,故“求法乃期于意理、通于眾美�,而先無法求有法,再化為無法�����,”而法必以當(dāng)代形象為本���。又謂“若帛之有經(jīng)緯然,神意為經(jīng)以立骨�����,理質(zhì)為緯以生肌�����?��!式豢椫g(shù)����,乃求不同之同以為和,即以矛盾破統(tǒng)一���,以統(tǒng)一駕矛盾之搏斗中也�����?����!惫省拔崛擞^乎自然之紋理線條�����,千差萬別���,繁雜無章。善于從繁系中理其脈絡(luò)而成章��,……毓一于一畫”�����。上述正所謂意法之統(tǒng)一矣。

具體到筆法來講��,石魯先生認(rèn)為“余則謂取諸一般而定體�,……則以一治萬,以萬治一矣�����?�!倍绑w者�����,乃一畫之謂����,骨法之本義所在也����。若以一畫為連綿不斷之意,骨法為抑揚(yáng)頓挫之法�,則筆墨何以能總其藝耶?”���,“所言體乃骨者���,蓋得其體則全其神�,得其神骨則顯矣��?���!惫手^其功為“一體之謂也”。然而�����,“體有強(qiáng)健���、孱弱���、高低、邪正��、美丑等之別”����,又取決于受���、識、意��、理��,主�、客結(jié)合的程度。故筆墨之法全在于“當(dāng)以主客統(tǒng)一���、神形兼?zhèn)錇闇?zhǔn)則”���;在于“運(yùn)筆成風(fēng),自成格韻���,乃為筆墨風(fēng)格之集中體現(xiàn)���,情態(tài)物理溶為一體,統(tǒng)一變化之高度和諧”�����。同時���,“筆墨有無風(fēng)格乃有無生命呼吸之驗��,一呼一吸��,乃成感化之力���,情意之交。故云筆墨為藝之總歸�,乃在于斯也。故求筆墨當(dāng)歸于性情�,歸于意志?�!奔匆馀c筆墨之統(tǒng)一��。綜上所述��,可以看出��,形神之統(tǒng)一又取決于意與理�、與法、與筆墨之統(tǒng)一����。

?又如新與美的統(tǒng)一����。石魯先生認(rèn)為在藝術(shù)創(chuàng)作上不斷追求新與美��,是“藝術(shù)反映生活的根本任務(wù)”����。新與美在哪兒呢?它植根于理想與現(xiàn)實(shí)中���。關(guān)鍵是我們的藝術(shù)家用什么樣的眼光去看待���,去汲取。其新的意義在于作者“是否能夠抓住現(xiàn)實(shí)發(fā)展過程中最富有本質(zhì)意義的環(huán)節(jié)�����?�!崩^而進(jìn)一步用特殊的形象塑造體現(xiàn)出來����。而用以檢驗藝術(shù)作品是否新的標(biāo)準(zhǔn)就是看她能否“真正的能給人以精神的的滿足與激奮”����。那么如何抓住生活中的新呢�����?其一�,只有對人民生活的“愛愈深�、愈熱情、愈富有理想”其思想“愈新�、藝術(shù)也愈美”。其二����,能否出新還在于作者“對現(xiàn)實(shí)生活的觀察是否透辟”。但是只是新還不夠��,內(nèi)容新而“形式不美���,常使作品平庸無力��,不能打動人心”���。因為����,新主要是指題材�����、內(nèi)容方面的狀態(tài)���,是對生活的提煉取舍�,還沒有上升到美的階段���,只有尋找到與新內(nèi)容相適應(yīng)的藝術(shù)表現(xiàn)形式�����,才能體現(xiàn)出美的效果���。然真正的美,不純粹是為了滿足于欣賞的快感����,而是具有陶冶和教育人的作用,會給人帶來精神上的高昂���。判斷一個藝術(shù)作品美不美����,是“根椐藝術(shù)形象的效果來判斷的”,所以新與美的統(tǒng)一實(shí)際上也是內(nèi)容與形式的統(tǒng)一����。畫作欲達(dá)到的預(yù)期效果����,一是要求“內(nèi)容和形式結(jié)成一個完整的藝術(shù)形象而強(qiáng)烈地吸引著觀眾”。二是要求“形式也屬于內(nèi)容��,常常在追求內(nèi)容的同時���,形式也在構(gòu)成中”���。三是只有內(nèi)容與形式的統(tǒng)一和諧,才能收到政治教育的效果��。綜上��,衡量一個藝術(shù)作品新的程度��,不光取決于內(nèi)容與形式的統(tǒng)一、和諧的程度���,還取決于形式上的標(biāo)新立異��,因為“嶄新的形式的出現(xiàn)���,又取決于嶄新的內(nèi)容?��!笔且鶕?jù)內(nèi)容的需要����,大膽地在形式上創(chuàng)新�。這就是藝術(shù)發(fā)展的法則。同時����,認(rèn)為“探求表現(xiàn)新內(nèi)容的同時,形式必然起著相應(yīng)的變化�����?��!币虼苏f����,探索內(nèi)容的新是根本,沒有內(nèi)容的新就不可能出現(xiàn)形式的美���。反過來說���,形式的美產(chǎn)生于內(nèi)容的新�����,反過來又服務(wù)于內(nèi)容的新���。于是新�、美的和諧統(tǒng)一與否����,是作品能否創(chuàng)新的關(guān)鍵。

(四)石魯畫論重點(diǎn)——造型論

繪畫藝術(shù)作品最終要以一種具體可視的造型形式所體現(xiàn)�����,那什么是造型呢?石魯先生將其定義為“創(chuàng)造形象之形式也����,”而從型與形的關(guān)系上來講,“形為型之具體化�����,型為形之程式化�,”若有型無形則類似于公式化。故對于形來講:“當(dāng)細(xì)微”���。所以��,在其畫論中對于形象之論著墨甚多���。而形象分為自然與藝術(shù)兩種,在性質(zhì)上前者為本�����,后者為變���;在表現(xiàn)形式的屬性上���,一為真��,一為美�;在理論上�,一為具體,一為典型�����。而后者卻是經(jīng)主觀理想與抽象認(rèn)識之化合形成的變體���,即“為主��、客之統(tǒng)一”。從性質(zhì)上說“抽象為隱�����,形象為顯”��。創(chuàng)作主體要對兩種形象先后進(jìn)行主動整合�,先是動態(tài)的攝取,而后在前者基礎(chǔ)上進(jìn)行美的塑造。故而�����,作為個別包含一般的藝術(shù)形象又可稱之為“靈魂與血肉之統(tǒng)一體”���。長安畫派在其《習(xí)作展計劃》中對其展品專門提出對藝術(shù)形象的創(chuàng)作要求��,即作品須“具有自己真切的感受���、詩化的意境和生動的藝術(shù)形象”?����?梢娦问綄τ谒囆g(shù)作品來講也是至關(guān)重要的�����。藝術(shù)作品所要反映的內(nèi)容�、題材等都要通過美的形式表現(xiàn)出來,才能體現(xiàn)出作品的教化作用�。對于此,石魯先生認(rèn)為“有了生活內(nèi)容之后���,形式便成了決定的關(guān)鍵��,”并“具有相當(dāng)決定性的意義�����?���!彼裕嬛蜗笤谄涔δ苌弦蚱渚哂锌梢?、可想之功能,故視之可以通真�、通情。并且�����,為了保證形象的藝術(shù)生命長久不衰�����,就要堅持“貴在典型而生動”“當(dāng)寧新勿舊”的創(chuàng)作理念���。

?但形式創(chuàng)新的依據(jù)并不是憑空而來,是要有所繼承的。是要在“繼承美術(shù)的傳統(tǒng)上���,重點(diǎn)還在于形式��,特別是技法規(guī)律”�。但繼承不是模仿����,而是要掌握“傳統(tǒng)形成的一般規(guī)律”以及古人“根據(jù)彼時彼地的感覺、材料而創(chuàng)造出的表現(xiàn)方法”��。因此�����,“探索新形式首先要從表現(xiàn)方法開始�。”但此時的形式并不萬能的���,它一方面要繼承傳統(tǒng)���,另一方面又要適應(yīng)于當(dāng)前內(nèi)容的需要。因此��,表現(xiàn)方法的多樣性要求通過藝術(shù)思維使理想與現(xiàn)實(shí)、情與理達(dá)到基于真實(shí)的��、美的藝術(shù)統(tǒng)一��。因此說“造型是思維之活動過程”����。

在藝術(shù)思維中“現(xiàn)實(shí)是基礎(chǔ),但理想起主導(dǎo)作用”�,而理想要以生活為基礎(chǔ),理想與想象(想象力伴隨理想出現(xiàn))常通過聯(lián)想來體現(xiàn)����。故“誘人想象者是詩的因素”,因此�����,畫家就像一個詩人����,不過是用“直觀形象來寫而已”。形象作為對生活的概括��,對它的創(chuàng)造���,還必須靠形容�����。具體地來講有比擬�����、借喻�、聯(lián)想和側(cè)寫等方法���。但對形象的比擬與借喻要恰如其分����,要與真實(shí)感連在一起����。于是,聯(lián)想就是深化思想的方法�,側(cè)寫卻要揭示意義最寬最廣的那一點(diǎn)。其表現(xiàn)方法的多樣性就在于“由生活的復(fù)雜性�、畫家的個性和生活經(jīng)驗的不同所決定?�!币驗椤爸灰髡邔ΜF(xiàn)實(shí)生活具有正確的認(rèn)識,選擇富有詩意的景物構(gòu)思�����,構(gòu)思愈獨(dú)特�,形象也就愈新穎”。故此�����,石魯先生將整個藝術(shù)思維過程稱之為“當(dāng)以意��、理���、法趣思之”����,是謂“物熟而生意�����、意熟而生藝����,藝熟則生術(shù)�,術(shù)熟而生美”��。所以熟則是貫穿于整個創(chuàng)作過程的核心理念�����。置此�,將其整個造型過程形容為“若飲食然”���。

對于造型�����,石魯先生一貫重神�����、重意�����。他認(rèn)為神之所以為神�,是因其是“具體形象之精神狀態(tài)所在�����。”而神與形的關(guān)系是“形者����,神之載也,神乘形成游焉�����?���!彼裕羯窀接趲r�,則“虎視而坐威”,若神附于人“亦可莊嚴(yán)雄偉”����。另外,在對待形神的態(tài)度上��,若為了造型而造型則不知何為畫��。故形之簡在于減繁括質(zhì),然后“以神導(dǎo)之”以至形神兼?zhèn)浞娇?����。同時�,其形之變在于“去華存質(zhì)”,故質(zhì)為神之內(nèi)��,神為質(zhì)之表���。其質(zhì)乃為形之尺度。而形質(zhì)一致則是美學(xué)尺度�����。在對尺度的把握上��,不僅在結(jié)構(gòu)上“比例相宜��,唯求肖似�����,”且在內(nèi)容上要“合乎性格和美感”����。要做到這些就要做到“眼準(zhǔn)手準(zhǔn)”����,要求畫家的眼睛要具有尺子的功能����,觀乎其美的尺度是否“形質(zhì)一致”,及其神在形與型的動態(tài)關(guān)系中是否合度�����。盡管如此���,對藝術(shù)的最終檢驗標(biāo)準(zhǔn)還是掌握在觀賞者手中���,要觀其是否合度及神質(zhì)并俱,還要以能令“觀者睹之不禁動情為驗�。

那么如何才能做到掌神自如?他認(rèn)為要始于觀物時的“物我感應(yīng)莫先乎神交”����,類似于“觀察體會以類萬物之情”之說,反之若無神則“雖視亦無睹”�����。若能化物為神,而“我則沿神而窮形���,以動而制靜��?���!闭^潛移默化矣���。對于此,石魯先生動地描述為“如此想象翩翩��,凝神聚思�����,以臨紙素則入生出神����,形不克神,神不離形��,出乎一意,統(tǒng)乎一筆矣��?��!本C上����,其造型法可分為兩個過程����,從主觀來講是思維過程:神(我與物神交)—形(凝神聚思,想象翩翩)—神(臨紙素出神而形出乎一意)���。正如其所講:“我之觀物����,先神而后形����,由形而復(fù)神?!蓖ㄋ椎卣f繪畫創(chuàng)作是由物(客觀事物)到意(物化為我,經(jīng)過主觀加工)再化為物(化為物意統(tǒng)一的藝術(shù)作品)的轉(zhuǎn)化過程�。然石魯先生對“神”的定義不僅如此����,從觀物階段來講�,要“首攝其神”,正如蘇軾所講:“使人具衣冠坐�����,注視一物���,斂容自持�����,”正所謂以靜取形�����,以動觀神。其次�����,緣自板橋詩�,推而論之��,“凡形繁必沒神�?!笔侵^“形簡而神賅也?���!奔础肮P愈減神愈全”。因為���,神之充盈在于得意��、情顯����、味長以及不了了之��。然而����,形簡也并不是無限度的,而是要有其法度��,而其法度乃在于成型��,在于得宜,在于“尺度精確”�����,故而“簡不寓繁����,靜不寓動”。

對于具體造型方法來講��,石魯先生在論及“由整及細(xì)��、由一及萬����、由大至小、由簡及繁之發(fā)端也����。”后��,總其由為“亦經(jīng)歷史社會之實(shí)踐與乎一般共感而成”�,總其藝為統(tǒng)一之共鳴��,“乃共感之綜合也”。并進(jìn)一步以字型由��、甲�、申、田���、用�、國����、目、風(fēng)等人像來類比�����。而對于形之細(xì)��,他認(rèn)為其細(xì)者即“求多樣之統(tǒng)一也���?�!睂τ谛沃耙恕表毺幱诤侠頎顟B(tài)�,即“增一分過長,減一分過短”����。對于形之求簡在于“尺度準(zhǔn)確”,即使是要夸張也要合理�。具體地來講,只要“尺度相宜���,固得和諧”�。其一是要很好地掌握錯覺���。其二是要重線�。因為只有線可以形成各種各樣的形狀���,從而構(gòu)成各具特色的書法及繪畫作品���,從而體現(xiàn)出無限的客觀形象以及美感。故線不愧“為客觀形象與主觀情感交織之要術(shù)也”����,所以說“唯線可兼物象與精神也?�!本C上所述,造型就是在總體上經(jīng)過先物我相化����,后我化為筆墨的創(chuàng)造過程�。并強(qiáng)調(diào)具體操作時要在“意、理�、法、趣俱具”的藝術(shù)思維指導(dǎo)下經(jīng)過“取神����、造型、變色���、和韻”的創(chuàng)作過程方可成功�。

參考書目:

石魯《學(xué)畫錄》�,陜西人民美術(shù)出版社,1985年出版����。

石魯《“西安美協(xié)中國畫研究室習(xí)作展”座談會》,1961年10月1日���。

石魯《怎樣學(xué)習(xí)傳統(tǒng)》��,1979年1月�,在中央美術(shù)學(xué)院國畫系研究生班的講演。

石魯《談生活與創(chuàng)作》,在《文藝工作坐談會上的發(fā)言》�,1960年。

石魯《新與美—石魯再談美術(shù)創(chuàng)作問題》��,《思想戰(zhàn)線》1959年第42期��。

梁鑫哲《長安畫派研究》陜西人民出版社���,2002年10月出版��,247頁����。

石魯《西安美協(xié)國畫研究室習(xí)作展創(chuàng)作計劃》��,1961年4月7日�����。

石魯《“西安美協(xié)中國畫研究室習(xí)作展”座談會》�,1961年10月1日。

石魯《新與美》��,《思想戰(zhàn)線》,1959年第42期��。

作者簡介:

董鄉(xiāng)哲一一陜西省社會科學(xué)院書畫藝術(shù)中心特聘研究員

董鄉(xiāng)哲���,男,1954年2月岀生���,陜西西安人��。原陜西省社會科學(xué)院文學(xué)藝術(shù)研究所聘為研究員��。研究方向:唐詩與傳統(tǒng)文化等�����。

自《試論薛濤之姻緣》一文后���,相繼發(fā)表了《元薛關(guān)系新探》《薛濤其名.薛濤心理模式初探》、《薛濤心理模式再探》�����、《突破慣性的多維考察》�、《淺談古秦王的東方情結(jié)》��、《回歸自然.談中小企業(yè)制度改革》����、《不僅僅是要進(jìn)一步稅改》等論文�����。其中《突破慣性的多維考察》一文�����,首次將物理學(xué)中慣性概念納入哲學(xué)范疇��,引起學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注��。還有《玄奘精神與西部文化研討會述略》����、《論長安畫派的創(chuàng)新精神》、《玄奘精神與西部文化研討會述略》�、《阿賴耶識探源》、《茶文化與佛教漫談》�����、《石魯畫論淺析》、《 大興善寺前身——陟岵寺探源》等論文發(fā)表���。

曾主持國家課題《黃天厚土.詩經(jīng)與楚辭的民族文化背景研究》��,西安市課題《西安科學(xué)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展研究》獲二等獎�。

曾參與梁鑫哲《長安畫派研究》����、王友懷《昭明文選注析》的編纂�����。專著《薛濤詩歌意釋》����、《溫庭筠詩集譯意》、《魚玄機(jī)傳》��、《張枯詩集譯意》�����、《孟浩然詩集譯釋》�����、《皮日休詩集譯意》等書所闡述的觀點(diǎn),更是站到了該學(xué)科研究的最前沿��。

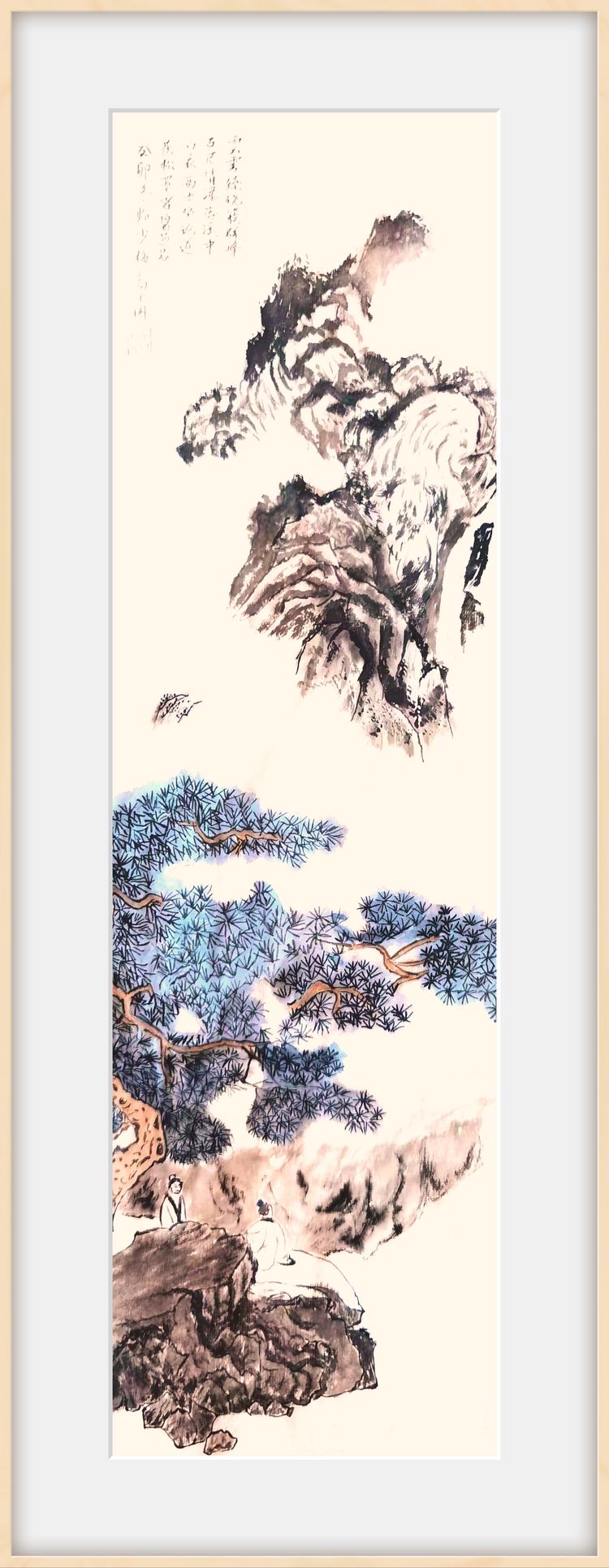

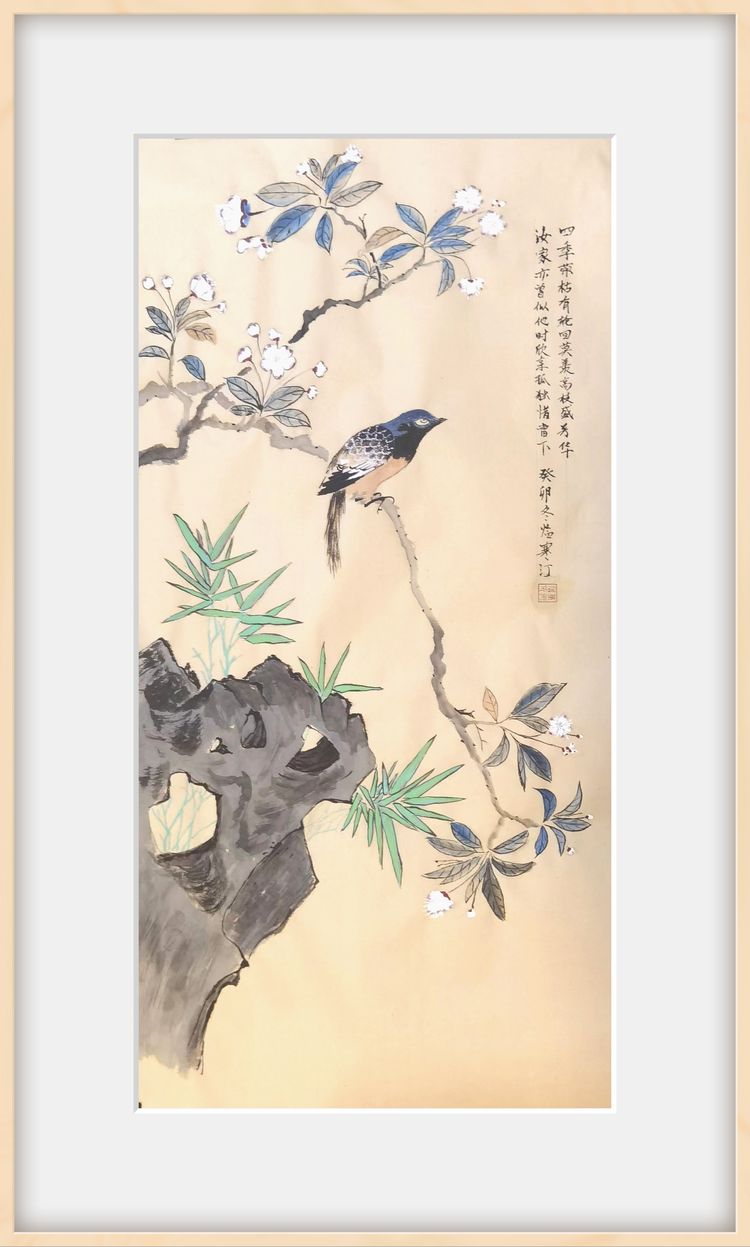

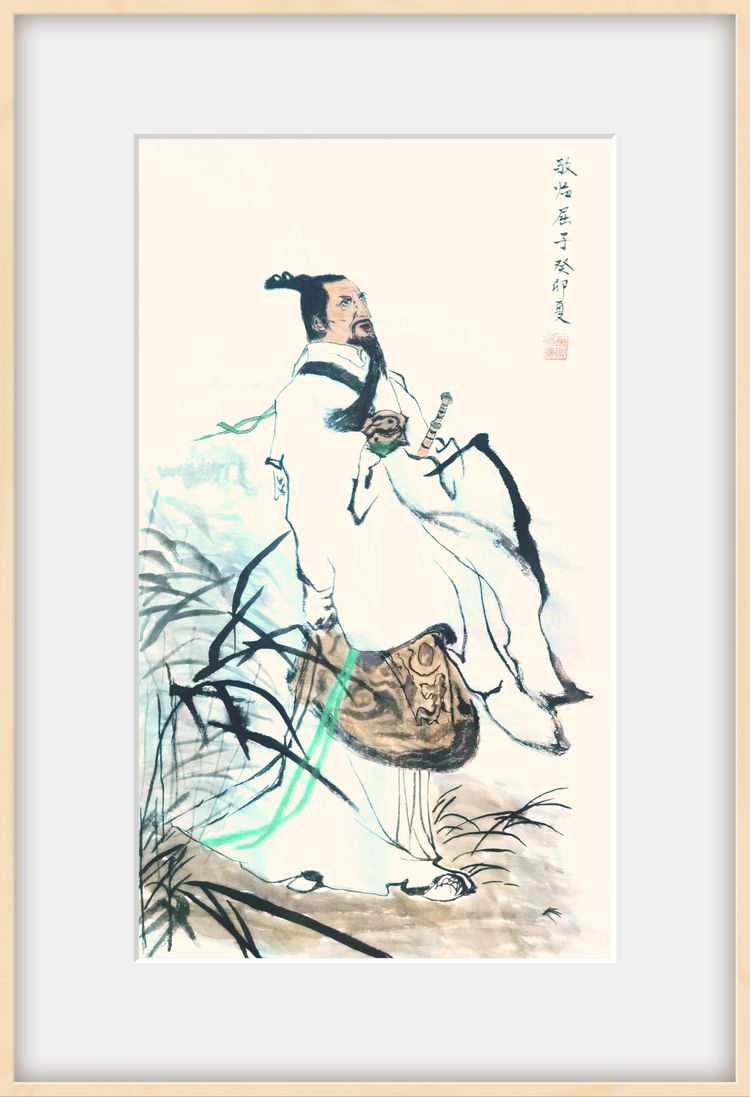

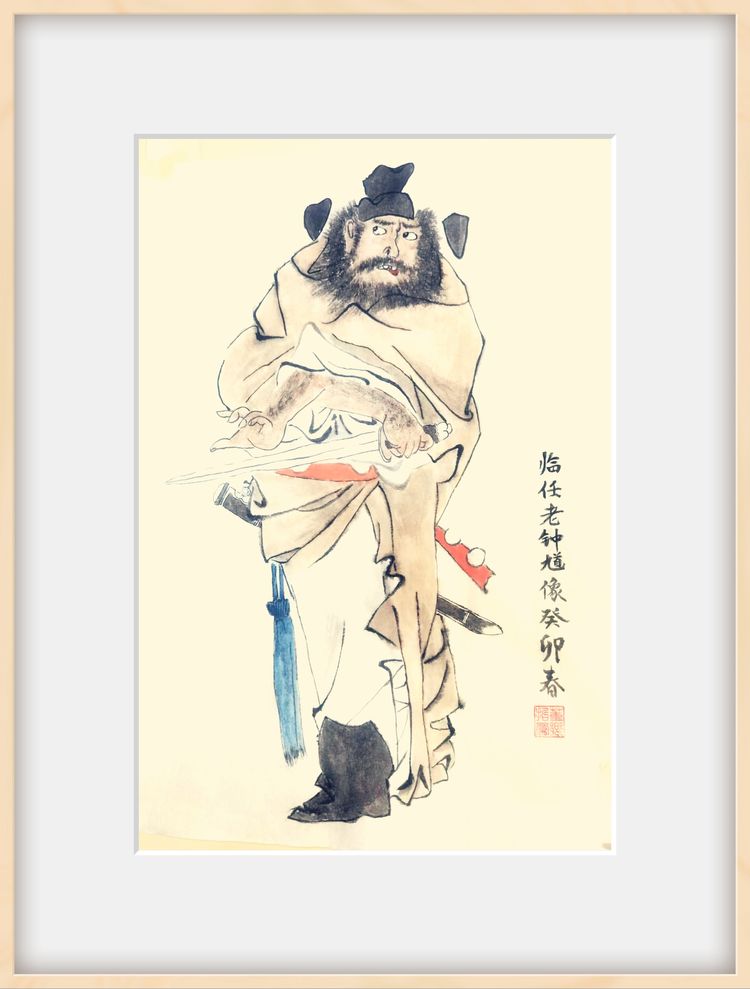

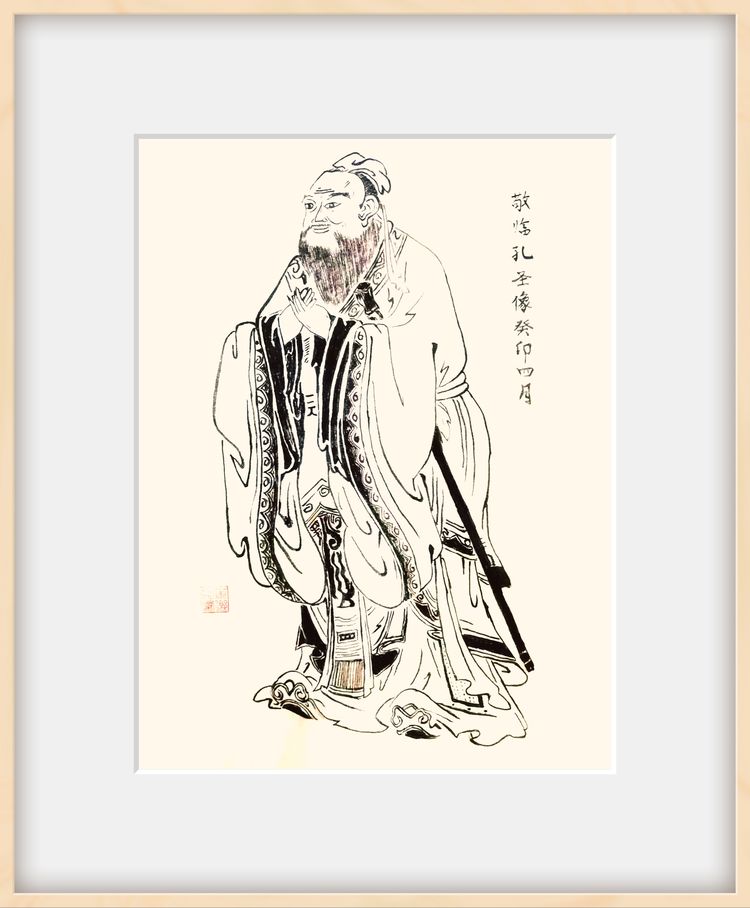

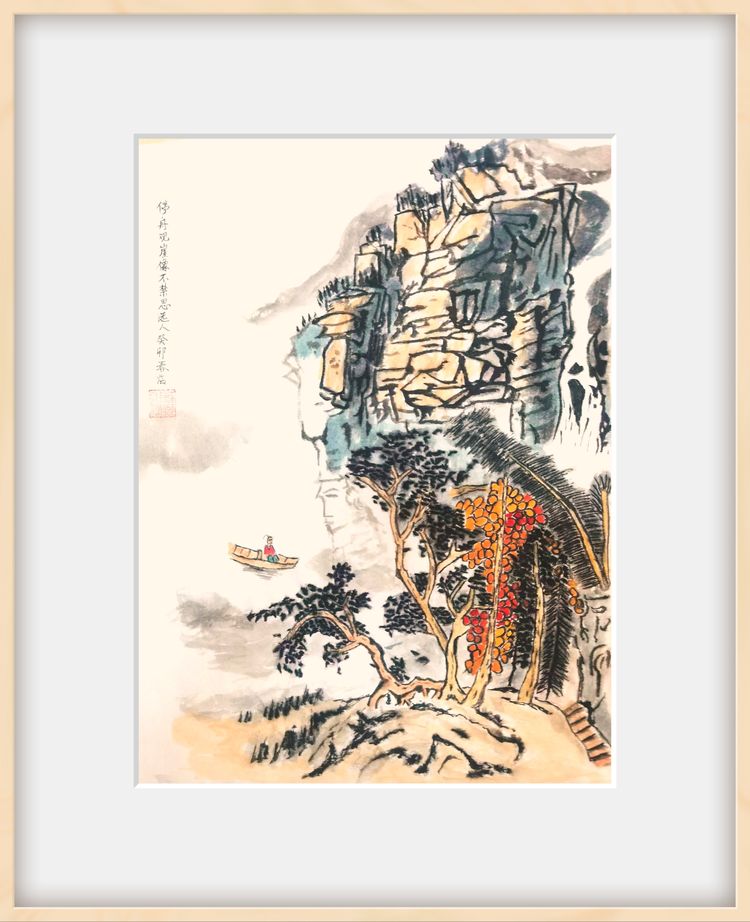

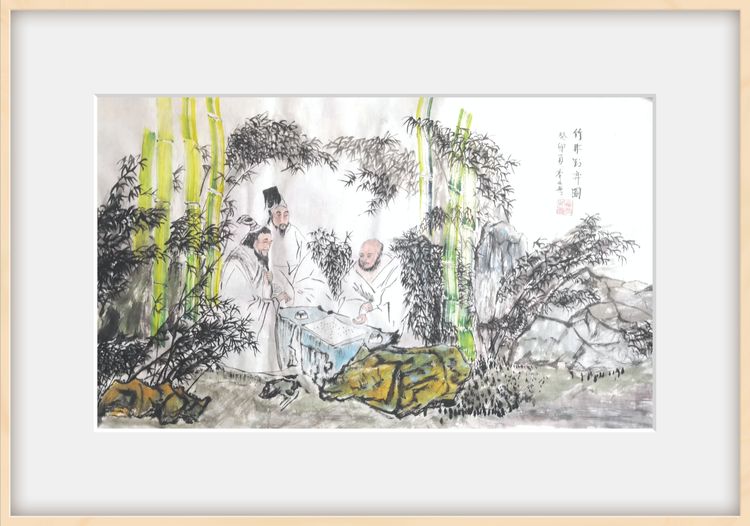

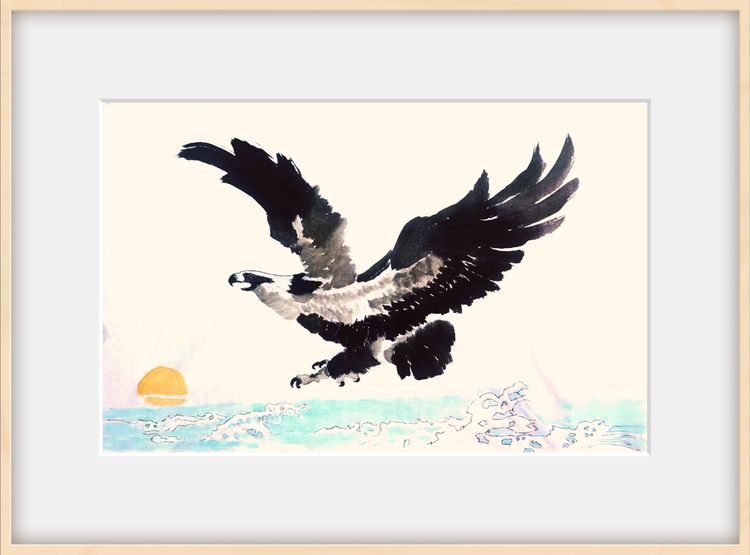

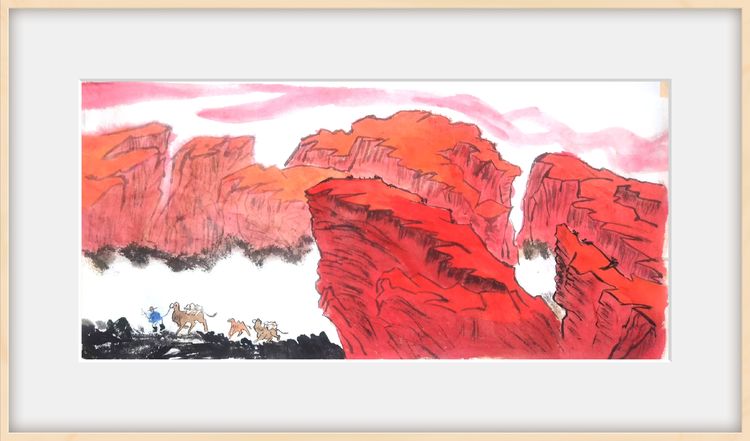

?董鄉(xiāng)哲作品欣賞:

(責(zé)任編輯 姜丹)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口