?智永真草《千字文》

筆法與唐代經(jīng)生的書(shū)法教育

文/譚少雨·李?lèi)?ài)輝

摘要:在唐代的書(shū)法教育中���,智永的《千字文》扮演著重要的角色���。唐初太宗皇帝的推崇使得羲之書(shū)風(fēng)成為了宮廷寫(xiě)經(jīng)生的學(xué)習(xí)對(duì)象。而在經(jīng)生們的書(shū)法中�����,崇尚王羲之的書(shū)風(fēng)貫徹了有唐一代三百余年����。經(jīng)生們的書(shū)法風(fēng)尚始終恪守王羲之的書(shū)風(fēng),而以智永真草《千字文》書(shū)法為范本?����!端固挂?703號(hào)敦煌遺書(shū)》中明確顯示���,智永的書(shū)法在唐代已經(jīng)享有盛名����,他的書(shū)法藝術(shù)成已經(jīng)得到了廣泛認(rèn)可�。唐代經(jīng)生選擇智永的書(shū)法作為傳承的范本,正是基于對(duì)他書(shū)法藝術(shù)成就的崇敬和追求����。此外,智永的書(shū)法還被認(rèn)為具有教學(xué)的適宜性�����。最后��,智永書(shū)法所蘊(yùn)含的豐富文化內(nèi)涵���,也是唐代經(jīng)生選擇其為范本的重要原因之一。筆者以為��,倡導(dǎo)以《千字文》墨跡本為書(shū)法范本,能夠從其書(shū)寫(xiě)神情中認(rèn)識(shí)中國(guó)人的精神�、中國(guó)人的傳統(tǒng)、中國(guó)人的美�。智永《千字文》在唐代書(shū)法教育中扮演了重要角色,成為了歷代書(shū)法教育的重要范本���。

關(guān)鍵詞:智永《千字文》 唐代經(jīng)生 美學(xué)典范 書(shū)法美育

在唐代的書(shū)法教育中����,智永的《千字文》扮演著重要的角色��。智永俗姓王���,名法極��,是王羲之第七世孫���。作為王羲之筆法的重要傳承人,他的書(shū)法承襲了羲之的家法����,同時(shí)又有所推進(jìn)創(chuàng)新。據(jù)傳,他曾書(shū)寫(xiě)八百本的真草《千字文》����,贈(zèng)與江東的各個(gè)寺院。在唐初太宗皇帝對(duì)王羲之書(shū)法的大力推崇下�����,羲之書(shū)風(fēng)成為了習(xí)書(shū)人的楷模�����。在唐代經(jīng)生的書(shū)法教育中�,智永的影響力極大。唐代經(jīng)生重視智永書(shū)法的傳承���,實(shí)際上也是在追溯和傳承王羲之的筆法傳統(tǒng)�����。

太宗皇帝的推崇使得王羲之書(shū)風(fēng)成為了宮廷寫(xiě)經(jīng)生的學(xué)習(xí)對(duì)象�。而在經(jīng)生們的書(shū)法中���,崇尚羲之的書(shū)風(fēng)貫徹了有唐一代三百余年���。歐虞兩人都以王羲之為圭臬����,其中虞世南更是得到了智永的筆法關(guān)捩����,得到了其圓融遒勁的用筆傳授�。而虞世南的兒子虞昶,他的書(shū)法傳承了虞世南家法���,也是智永真草《千字文》的筆意����。他在咸亨二年到上元元年3年多的時(shí)間里�����,擔(dān)任了朝廷寫(xiě)經(jīng)使一職��,總領(lǐng)了宮廷寫(xiě)經(jīng)的各項(xiàng)事宜���。他的書(shū)法風(fēng)尚必然會(huì)對(duì)宮廷寫(xiě)經(jīng)帶來(lái)影響��。而相較官方經(jīng)生和民間經(jīng)生書(shū)風(fēng)不斷變化�����,經(jīng)生們的書(shū)法風(fēng)尚始終恪守王羲之的書(shū)風(fēng)�����,而以智永真草《千字文》書(shū)法為范本�����。

《宣和書(shū)譜》中對(duì)官經(jīng)生林藻的評(píng)價(jià)是:“林藻��,不知何許人也����,傳記莫得而詳其行實(shí)。作行書(shū)����,其婉約豐妍處,得智永筆法為多�����。”這段評(píng)語(yǔ)說(shuō)明了林藻的書(shū)法婉約豐妍���,深得智永筆法����。雖然我們不能確定林藻是否在弘文館中學(xué)書(shū)�����,但可以推斷出智永的書(shū)風(fēng)是當(dāng)時(shí)經(jīng)生們?nèi)》ǖ闹匾搭^��。由此可見(jiàn)����,從用筆到結(jié)字��,智永的書(shū)法風(fēng)格深深地烙印在經(jīng)生的筆觸中��。這一階段的寫(xiě)經(jīng)字跡��,其筆畫(huà)提按方式和角度都與智永的筆法有著驚人的相似��。這些經(jīng)生們�,他們的筆法內(nèi)斂而流暢��,圓勁而古雅��,飄動(dòng)而雋逸����。他們的筆下���,沒(méi)有突兀的跳躍提按�����,就如同歐陽(yáng)詢所言��,“每秉筆必在圓正����,氣力縱橫重輕��,凝神靜慮”��。

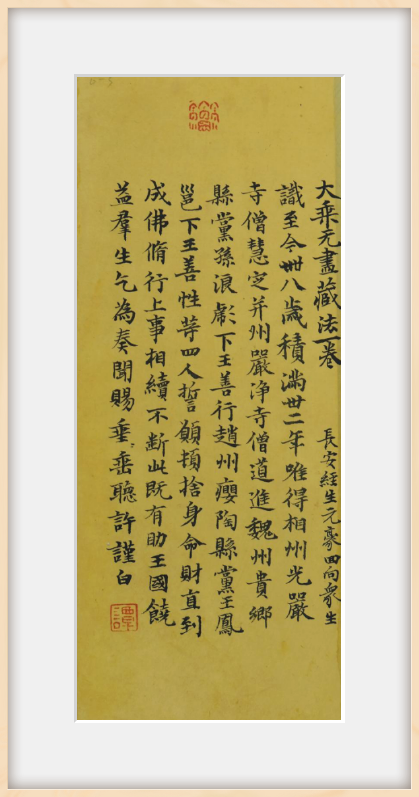

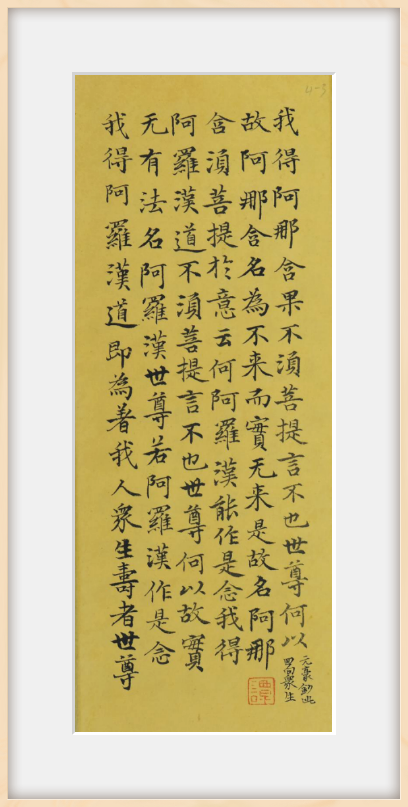

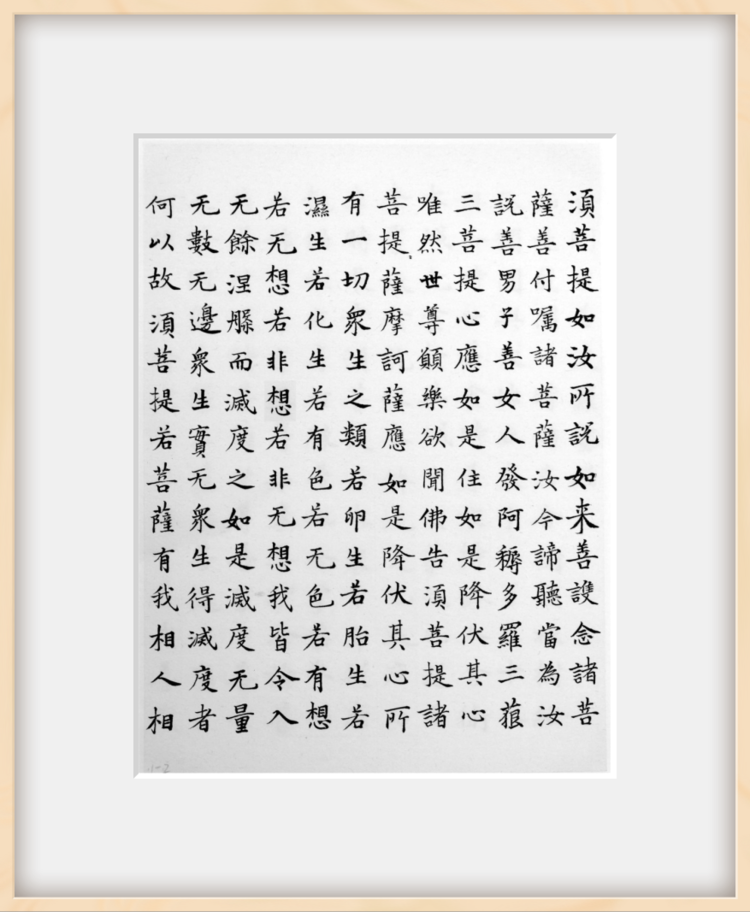

《斯坦因2703號(hào)敦煌遺書(shū)》中明確顯示���,以智永的《千字文》為范本�����,有老師的范字在頂部書(shū)寫(xiě)��,學(xué)生在其下摹仿臨習(xí)�。這種穩(wěn)固的傳承方式是由經(jīng)生們寺內(nèi)相授的書(shū)法傳承方式所決定的。這種書(shū)法教學(xué)是有日課的��,寺內(nèi)相授是一種顯性傳授和隱形傳授相結(jié)合的方式�����。寺廟中年紀(jì)較長(zhǎng)者�,或是書(shū)法水平較高者�����,直接教授其他弟子書(shū)法技藝�,以滿足經(jīng)生日常讀寫(xiě)的需要。通過(guò)這些方式�����,我們可以看到唐代書(shū)法教育的緊密關(guān)聯(lián)和影響�����。無(wú)論是宮廷經(jīng)生、政府書(shū)手���、寺院經(jīng)生��、乃至民間經(jīng)生��,都在智永的《千字文》筆法中尋找到了書(shū)法的靈感和基石��。

唐代經(jīng)生的書(shū)法傳承以智永的書(shū)法為范本���,究其原因如下:

智永師的書(shū)法在唐代已經(jīng)享有盛名,他的書(shū)法藝術(shù)成已經(jīng)得到了廣泛認(rèn)可���。以真草《千字文》為代表����,他的書(shū)法作品被贊譽(yù)為氣韻生動(dòng)���、骨力遒勁���,展現(xiàn)出一種獨(dú)特的美學(xué)典范�����。這種美學(xué)典范的藝術(shù)性和技術(shù)性在書(shū)法領(lǐng)域中具有高度的指導(dǎo)意義���。

唐代經(jīng)生選擇智永的書(shū)法作為傳承的范本,正是基于對(duì)他書(shū)法藝術(shù)成就的崇敬和追求�。因此,唐代經(jīng)生自然選擇智永的書(shū)法作為學(xué)習(xí)的范本��;同時(shí)�����,智永書(shū)法作為傳承有序的重要代表���,在唐代經(jīng)生的書(shū)法傳承中占據(jù)重要地位。智永不僅是羲之筆法的重要傳承人�����,更在傳承過(guò)程中融入了自己的理解與創(chuàng)新����。這種傳承有序的筆法特質(zhì)使得智永書(shū)法具有深厚的歷史底蘊(yùn)和正統(tǒng)性��,為唐代經(jīng)生提供了一個(gè)清晰可靠的傳承脈絡(luò)��。

此外�����,智永的書(shū)法還被認(rèn)為具有教學(xué)的適宜性�����。無(wú)論是草書(shū)還是真書(shū)���,他的筆法清晰明了,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)���,易于學(xué)習(xí)者掌握和模仿�����。這種特點(diǎn)使得智永書(shū)法成為一部?jī)?yōu)秀的教學(xué)范本�,特別適用于經(jīng)生們適應(yīng)高強(qiáng)度抄寫(xiě)的書(shū)法訓(xùn)練�����。唐代的官經(jīng)生大概2-3天內(nèi),就需要抄寫(xiě)完成一部經(jīng)書(shū)的文字量���。通過(guò)學(xué)習(xí)智永書(shū)法�����,唐代經(jīng)生依此能夠打下堅(jiān)實(shí)的書(shū)法基礎(chǔ)�����,并進(jìn)一步提高自己的書(shū)寫(xiě)水平��。

最后��,智永書(shū)法所蘊(yùn)含的豐富文化內(nèi)涵����,也是唐代經(jīng)生選擇其為范本的重要原因之一�。經(jīng)生們?cè)趥鞒袝?shū)法的同時(shí)���,也在傳承文化���。智永的書(shū)法中蘊(yùn)含的思想精神等與佛法理念有一脈相承����,這使得唐代經(jīng)生更加重視智永的書(shū)法范式�����。這種文化內(nèi)涵的豐富性為經(jīng)生們提供了更廣闊的思考空間和精神寄托��,也與他們自身的修行追求相印相契�����。

綜上所述���,唐代抄經(jīng)訓(xùn)練選擇智永的書(shū)法作為傳承范本�����,是基于智永書(shū)法的藝術(shù)成就�����、傳承有序�����、教學(xué)適宜性以及文化內(nèi)涵豐富等方面的綜合考慮��。這一選擇體現(xiàn)了唐代經(jīng)生對(duì)書(shū)法藝術(shù)的敬畏與追求��,也體現(xiàn)了他們對(duì)文化傳承的重視���,同時(shí)也為后世的書(shū)法傳承奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)��。

智永的《千字文》在唐代受到了極大的推崇��,成為了經(jīng)生書(shū)法訓(xùn)練的重要范本�����?�!肚ё治摹穼?duì)當(dāng)時(shí)和后世學(xué)書(shū)影響則是有記可查的��,他的作品不僅被經(jīng)生們廣泛傳抄�,更為許多書(shū)法家臨摹學(xué)習(xí)�,如張旭、孫過(guò)庭�、歐陽(yáng)詢、褚遂良����、懷素及宋、元��、明書(shū)家大都臨過(guò)�。他的圓潤(rùn)而有力的筆法、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼路ê途牡牟季值榷汲蔀榱撕笫缹W(xué)習(xí)書(shū)法的經(jīng)典教材��。

隨著中國(guó)文博事業(yè)的蓬勃發(fā)展��,大量博物館藏的書(shū)法墨跡珍本逐漸面向公眾展出�����。這使得我們有機(jī)會(huì)直接面對(duì)更多書(shū)法真跡�,更深刻地欣賞和理解書(shū)法的魅力。同時(shí)��,數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用也為書(shū)法墨跡本的傳播和閱讀提供了前所未有的便捷�。這對(duì)于公眾的美育培養(yǎng)來(lái)說(shuō),無(wú)疑是一種前所未有的文化福利�����。

而對(duì)于學(xué)習(xí)書(shū)法的人而言,通過(guò)研究智永《千字文》等墨跡�����,有機(jī)會(huì)深入理解晉唐時(shí)期的書(shū)法藝術(shù)�����,進(jìn)一步貫通刀筆之道��。正如啟功先生所說(shuō):“非獨(dú)智永面目于斯可睹��,即以研求六朝隋唐書(shū)藝遞嬗之跡�����,眼目不受棗石遮障者��,舍此又將奚求乎���?”

倡導(dǎo)以《千字文》墨跡本為書(shū)法范本�,筆者以為�,傳承智永的筆透紙背又自由流暢的書(shū)寫(xiě)方法,一則�����,應(yīng)通過(guò)智永書(shū)法墨跡的還原臨摹實(shí)踐,來(lái)認(rèn)識(shí)唐人書(shū)風(fēng)是法度謹(jǐn)嚴(yán)�����、一筆不茍���、沉著收束、運(yùn)筆精熟�。例如,真書(shū)《千字文》橫畫(huà)起筆多露鋒�,順勢(shì)頓筆后向右提起,粗細(xì)變化明顯��;豎畫(huà)多用切筆����,沒(méi)有明顯的提按變化,顯得較為穩(wěn)重��;撇點(diǎn)筆畫(huà)則姿態(tài)輕盈��、靈活多變���;再則���,領(lǐng)會(huì)智永傳承二王筆法精髓��,書(shū)得其肉����、宛轉(zhuǎn)回向�、字畫(huà)俯仰、骨氣深穩(wěn)�,學(xué)習(xí)真書(shū)《千字文》“一筆書(shū)”用筆特征時(shí),要著重掌握它的線條變化��,尤其是牽絲連帶處的首尾呼應(yīng)��,增強(qiáng)書(shū)寫(xiě)性�����;三則�,更能體悟到其書(shū)溫潤(rùn)秀勁,飄逸之中猶存古意地意味精神所在����,能夠從其書(shū)寫(xiě)神情中認(rèn)識(shí)中國(guó)人的精神�����、中國(guó)人的傳統(tǒng)�、中國(guó)人的美�。

智永《千字文》在唐代書(shū)法教育中扮演了重要角色,成為了歷代書(shū)法教育的重要范本��。我們應(yīng)該繼續(xù)探究智永《千字文》書(shū)法的美學(xué)典范與美育傳承所具有的文化價(jià)值���,從這個(gè)角度而言,智永真草《千字文》筆法對(duì)現(xiàn)代書(shū)法教育仍然具有重要的啟示���。

2023 10 初稿于雁塔西心雨堂

藝術(shù)簡(jiǎn)歷:

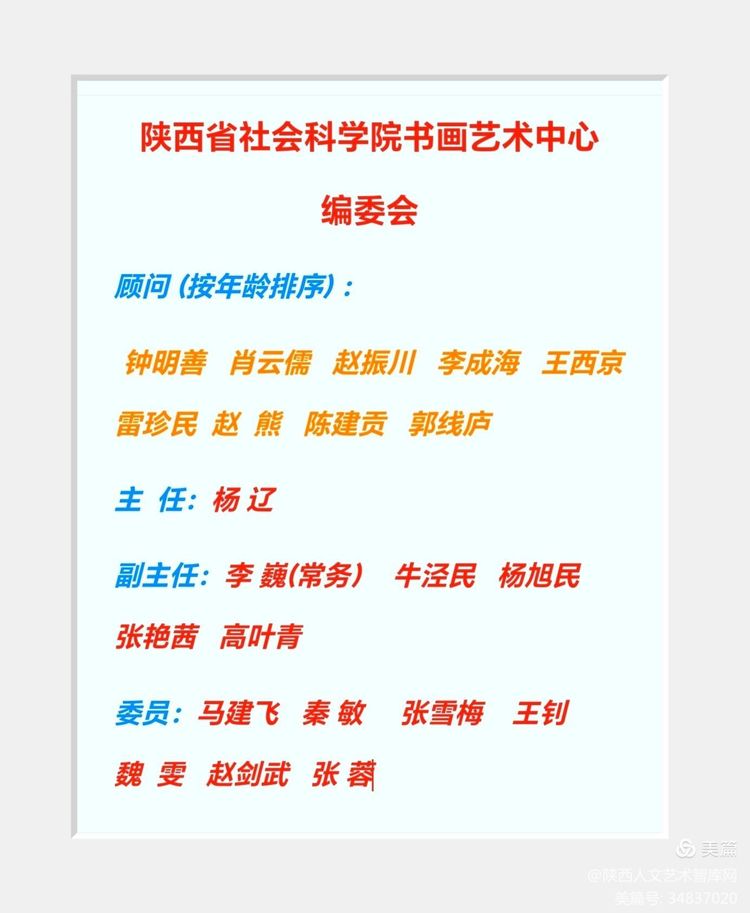

譚少雨一一陜西省社會(huì)科學(xué)院書(shū)畫(huà)藝術(shù)中心特聘研究員

心山育明德����。五岡振唐風(fēng)�。

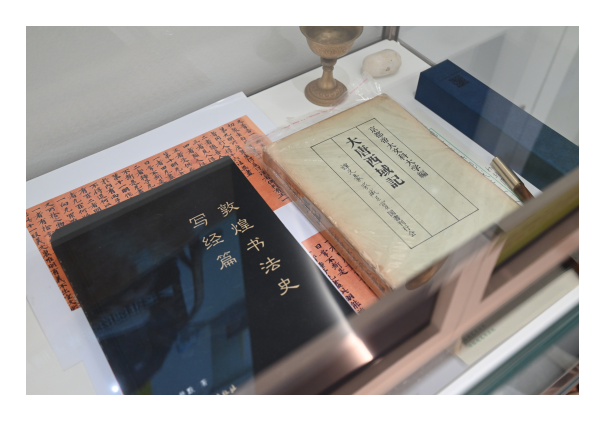

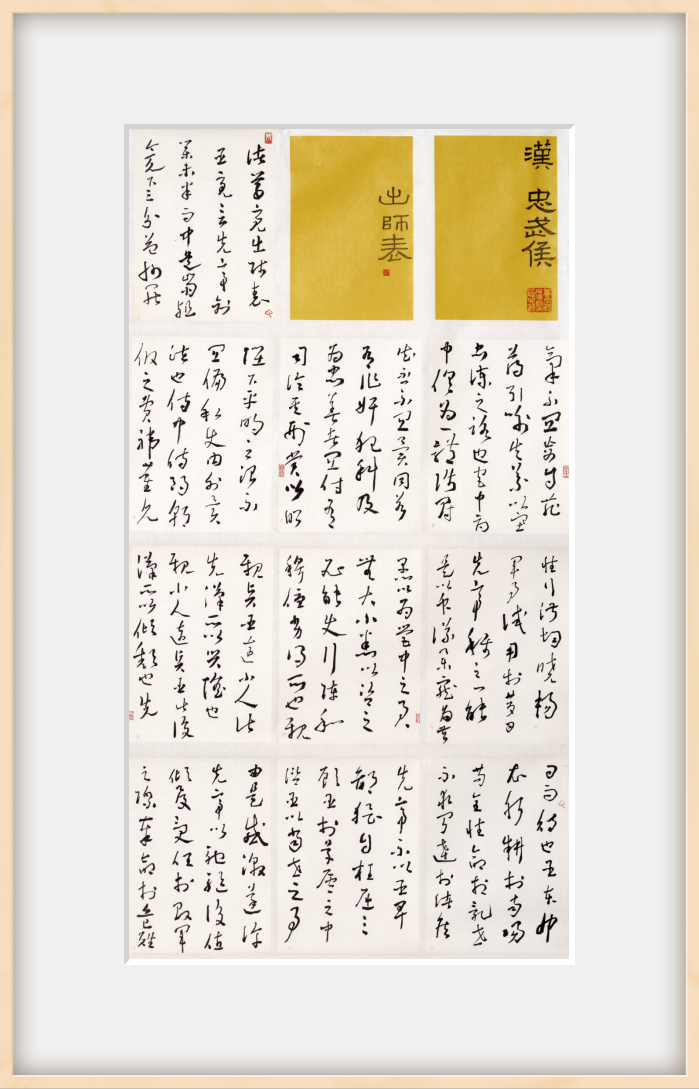

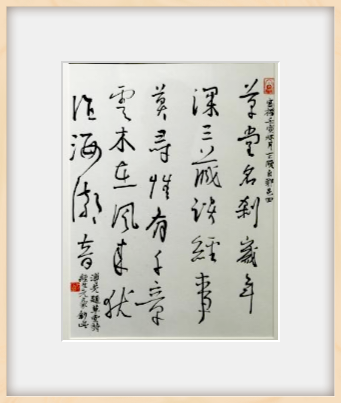

書(shū)者居雁塔西三十載,曾讀元稹詩(shī)泣覺(jué)��,又見(jiàn)敦煌寫(xiě)卷妙法蓮華經(jīng)真跡�,因號(hào)經(jīng)生元豪。以契本心書(shū)道是印,精進(jìn)書(shū)藝是樂(lè)����,探究書(shū)理是證。末學(xué)得先師劉文西����、鄠邑李步渼、伯父李志釗啟蒙�����。少承家父習(xí)多寶塔���,歲十六經(jīng)先生步渼指導(dǎo)北碑二張���、石門(mén)并康南海大草。又十?dāng)?shù)年遍臨摩崖墓誌碑拓?cái)?shù)百種���,兼追隸篆金文甲骨識(shí)字����;三十后歸黃庭堅(jiān)�����、柳公權(quán)氣勢(shì)飛揚(yáng);三十六知圣教序���、淳化閣�、十七帖三種��,追王書(shū)之妍秀筋骨����;四十六深喜智永懷素二師靜寂無(wú)塵,�,����,

敦煌“寫(xiě)經(jīng)體”書(shū)法作為絲路文明敦煌藝術(shù)的重要組成,是中國(guó)文字書(shū)寫(xiě)史上難得的珍品�����,追溯敦煌海外遺書(shū)中“寫(xiě)經(jīng)體”之浩瀚精絕���,經(jīng)年專(zhuān)一于此����。近以石窟藏靈飛經(jīng)四十三行墨跡與柳公權(quán)金剛經(jīng)拓本互參。映雪于敦煌遺墨��,仰止于西域勝跡�,瞻紫于圭峰法脈,回望古長(zhǎng)安城唐文化盛世的詩(shī)賦墨香���。

《譚元豪新唐風(fēng)書(shū)法學(xué)術(shù)研討會(huì)》肯定書(shū)者創(chuàng)新以敦煌寫(xiě)經(jīng)體書(shū)法集字的藝術(shù)樣式���,探究新唐風(fēng)書(shū)法的時(shí)代文化價(jià)值,擴(kuò)展書(shū)法藝術(shù)的應(yīng)用邊界的學(xué)術(shù)取向�����。暮春時(shí)節(jié)茶會(huì)雅集���,一期是師生的情感紐帶��,一會(huì)則典藏著一種生活美學(xué)��,師友們更在這美好的時(shí)光里同赴書(shū)藝的清宴�����。

《無(wú)塵——譚元豪新唐風(fēng)書(shū)法展》指導(dǎo)單位是民盟陜西省委文化專(zhuān)委會(huì)�,民盟西安美術(shù)學(xué)院支部。于癸卯伏暑大雨出晴在寶雞�、渭南兩市圓滿舉辦。

《藝譚——譚元豪新唐風(fēng)書(shū)法講座》每期現(xiàn)場(chǎng)百余書(shū)友熱忱聽(tīng)講����,媒體閱讀50000+,也是作為盟員對(duì)全民美育的服務(wù)踐行�����。

春秋易老新雨發(fā)花����,小雪熙暖鳴鳳在樹(shù)!癸卯歲余以書(shū)論與作品結(jié)集�����,不揣簡(jiǎn)陋�,求證于方家�。

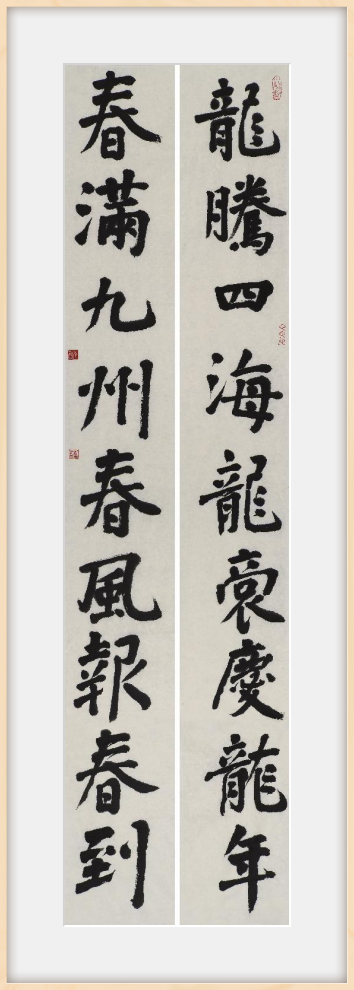

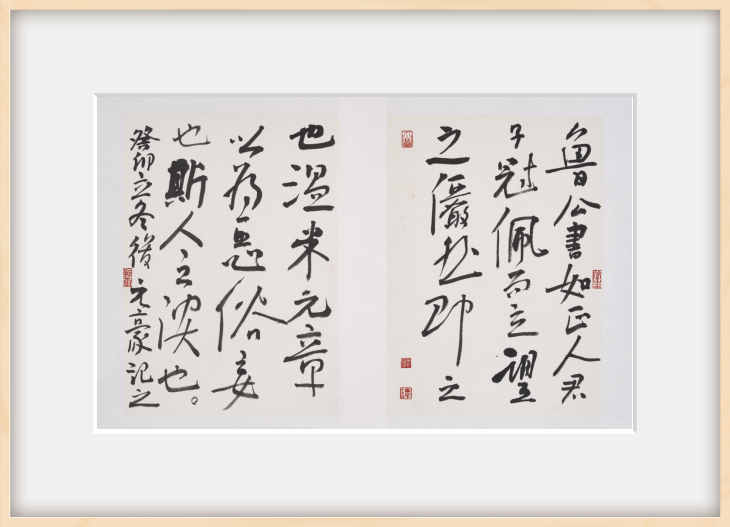

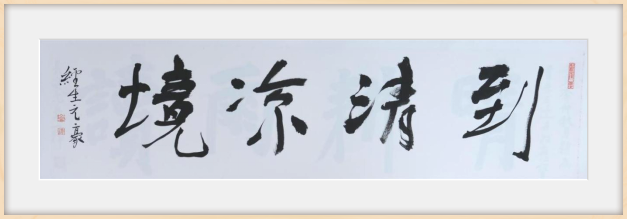

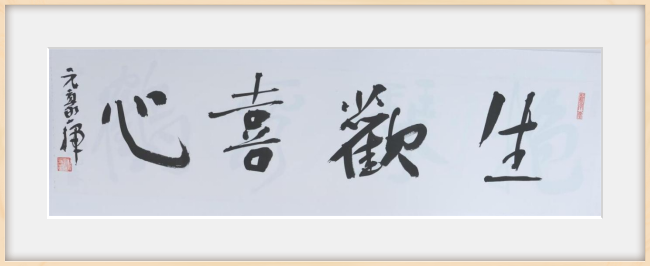

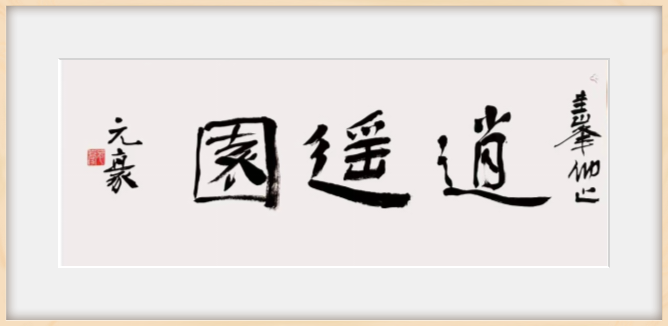

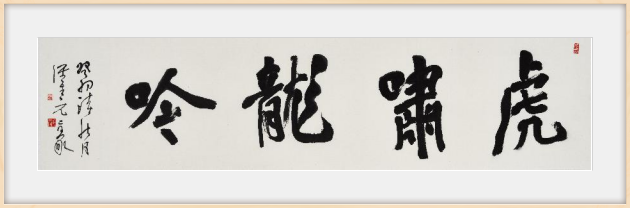

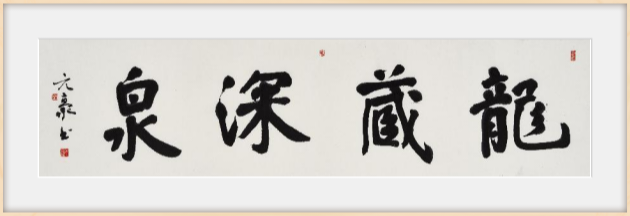

作品欣賞:

(責(zé)任編輯 姜丹)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口