我的村莊——商家村

竹林小生

說(shuō)起村莊,大家可能在想���,人一定很多�����,房屋也一定很多��,整齊的街道����,到處是人���,牛羊的叫聲�,不時(shí)傳來(lái)犬吠聲���。你們想多了����,其實(shí)我們村在最初的時(shí)候��,也不過(guò)二三十戶人家�,主要姓氏有商、張、黨��、王���。為什么會(huì)有這幾十戶人家呢��?聽年長(zhǎng)的人說(shuō)�,商姓最早居住在這里��。清末��,黨姓從富平遷移而來(lái)�,在蒙古販運(yùn)牲口發(fā)家,建有黨家樓房����。其余都是逃荒來(lái)的���,有河南����、山西的等等���。每當(dāng)出門在外��,有人問(wèn)����,鄉(xiāng)黨,你是哪里的���?大家都說(shuō)在商家那一塊���,隨著后來(lái)人越來(lái)越多,村子也越來(lái)越大����,大家習(xí)慣性地叫成商家村。新中國(guó)成立前��,商家村還有土城墻環(huán)繞��,村子邊有一個(gè)柿子園�,幾十棵一人粗的柿子樹遮天蔽日,傳遞著古老而神秘的氣息����。

商村舊事

村子坐落于涇陽(yáng)縣中張鎮(zhèn)��,這就是我的家鄉(xiāng)����,這就是生我養(yǎng)我的地方——商家村����。

日出而作,日落而息���。這就是我們農(nóng)村的生活��,記得小的時(shí)候���,天剛麻麻亮,大人們就急匆匆地下地里干活��,一直干到太陽(yáng)老高才回家吃早飯�����,一個(gè)小時(shí)吃完就要盡快下地里��,頂著烈日干活�����。中午的太陽(yáng)高(指陽(yáng)光強(qiáng)烈)?��?����!鋤的草很快就會(huì)曬死�����,不會(huì)再長(zhǎng)出來(lái)���。這是大人們告訴我的,讓我們要好好珍惜糧食�。長(zhǎng)年累月的辛勤耕作,這就是我小時(shí)候的農(nóng)村��。

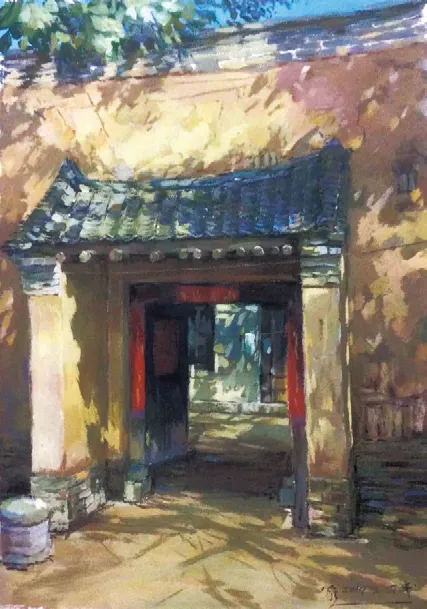

▲ 焦四民/畫

小時(shí)候總愛(ài)在村子里玩����,總是和大人們開玩笑,不知天高地厚的一個(gè)傻小子����。記得那時(shí)候他們總愛(ài)給我說(shuō)的一句話�,大���,大��,大(農(nóng)村的口音重����,說(shuō)成了tuo)�����,當(dāng)時(shí)不知道什么意思��。后來(lái)聽父親說(shuō)�����,那是在學(xué)你爺爺?shù)脑?。爺爺是渭南人,常把da念成tuo�,我還真不知道是表?yè)P(yáng)��,是諷刺。常聽大家說(shuō)����,我爺爺是四方臉,絡(luò)腮胡須�����,經(jīng)常穿一件黑色的大棉襖�����,腰上系一條白色的圍巾����,一雙土的再不能土的鞋子,說(shuō)話聲音特別響亮�,待人和氣。那時(shí)候�����,我爺爺已經(jīng)死去好多年了�����,對(duì)我來(lái)說(shuō)沒(méi)有一點(diǎn)點(diǎn)印象。就像鄉(xiāng)親們說(shuō)的����,我爺爺是一個(gè)能人,舊社會(huì)的農(nóng)村�����,要是能發(fā)明一點(diǎn)東西���,那可不是開玩笑的��。人們有鋤頭����、鐮刀壞了的���,就找我爺爺�����。聽村里人說(shuō)���,我爺爺發(fā)明了一種農(nóng)具�,叫桶風(fēng)扇�����,我也不知道是什么���。但在那個(gè)時(shí)候,農(nóng)忙季節(jié)�����,是一件必不可少的物品��,常用于麥殼和麥籽分離��,實(shí)在而耐用�����。一個(gè)桶風(fēng)扇要頂好幾個(gè)人的干活速度����,大家現(xiàn)在茶余飯后還常常想起我爺爺,一個(gè)平凡的人。

干部吃派飯�����,這在當(dāng)時(shí)是一件非常普遍的事情��,每家每戶都要給上邊下鄉(xiāng)的干部管飯�,主要是能吃得飽就行,輪流在每一家吃一天飯����。當(dāng)時(shí)我們這里來(lái)的,是一位教育干部����,在我們小學(xué)教學(xué),代的課是數(shù)學(xué)�。看起來(lái)很是文雅���,戴一副眼鏡���,一個(gè)框的鏡片有一個(gè)裂紋。吃飯時(shí)總是卸下來(lái)��,放到一邊,才開始吃飯�。我那時(shí)候出于好奇,悄悄戴上眼鏡��,差點(diǎn)摔倒在地���。他看見了,哈哈大笑起來(lái)���,說(shuō)那是近視鏡���,你不敢戴的。他說(shuō)起話來(lái)有點(diǎn)沙啞����,紅紅的面頰,方方的臉型�����。他問(wèn)我上幾年級(jí)��,我說(shuō)小學(xué)二年級(jí)��。他笑著說(shuō),好好學(xué)習(xí)�,將來(lái)我還要給你當(dāng)老師呢。說(shuō)話間����,讓我掏出課本,詢問(wèn)我能聽懂老師講課嗎��,我有點(diǎn)害羞�,吞吞吐吐地說(shuō),聽不懂���。他然后就給我耐心地講解���,現(xiàn)在回想起來(lái),真有點(diǎn)懷念當(dāng)年的情景�。唉,當(dāng)時(shí)要是聽老師的話�,上好學(xué),該有多好呀��!

改革發(fā)展

時(shí)間來(lái)到1992年���,整個(gè)中國(guó)在慢慢地發(fā)生變化�,路上的汽車逐漸多了起來(lái),各式各樣的機(jī)動(dòng)車出現(xiàn)在馬路上���,樓房逐漸擋住了遠(yuǎn)方�,家家都有了蓋磚房的希望��。那一年我們家蓋起了紅磚房��,街坊鄰居們也蓋了新房�����,還有幾家樓房����,門前的小路也煥然一新��。

記得上初中的時(shí)候���,有一次放學(xué)回家�����,走在門前的老路上��,天空還下著蒙蒙細(xì)雨����,有一個(gè)人拉了滿滿一車糧食,艱難前行�,很是吃力,我趕忙從后面趕了上去��,用力地推著架子車(農(nóng)村的木頭車)�,推了好長(zhǎng)時(shí)間才走過(guò)那條又破又爛的“水泥路”(那時(shí)的路是土路,每到下雨�����,雨水和泥土混合一起的路����,我們自己起的別名“水泥路”)。那人十分感動(dòng)�,拉著我的手,說(shuō)非常感謝你同學(xué)�����!要不是你���,今天怎么也走不出來(lái)�����。轉(zhuǎn)眼十幾年過(guò)去�,現(xiàn)在是寬敞的柏油路,再也不用推車�,再也不害怕下雨天。再見了��,永別了�����,當(dāng)年的“水泥路”�。

時(shí)代在前行��,社會(huì)在進(jìn)步��,外面的世界呼喚著����,吸引著我們這些農(nóng)村娃,走出農(nóng)村��,面向未來(lái),廣州��、深圳……年輕人有了自己的夢(mèng)想��,走出農(nóng)村�,奔向城市。

我們村也有了自己的企業(yè)——玉輝油脂廠�����,吸納著剩余的勞動(dòng)力�����,一些人進(jìn)廠工作�,有做小工的,有做生意的����,有出門打工的,有留守的��,一片欣欣向榮的景象�����。老人也沒(méi)有閑著,種點(diǎn)小麥和玉米����。玉輝油脂廠創(chuàng)辦人舒玉輝,是我們村帶領(lǐng)大家致富的能人��,組織興修了我們村第一條水泥路�����。過(guò)去我們村出行是一個(gè)很大的難題���,進(jìn)涇陽(yáng)縣城需要從西邊出入�����,經(jīng)過(guò)郭家村��,繞一圈才能到�。后經(jīng)過(guò)村上的不懈努力����,打通了東邊去縣城的水泥路���,村里通往縣城更加便捷�。

這幾年,整個(gè)村莊面貌一新�。原來(lái)的參差不齊,整理的有條有理�����。最初的臟亂差���,變得干凈衛(wèi)生����,垃圾污水集中處理����。整個(gè)村子?xùn)|西一字排開,分中街���、南街和北街?����,F(xiàn)在商家村人口有近500人�,耕地480畝。

茯茶昌盛

隨著社會(huì)發(fā)展����,我們涇陽(yáng)縣的標(biāo)志性非物質(zhì)文化遺產(chǎn)——涇陽(yáng)茯茶悄然興起。舒玉輝帶著群眾又做起了涇陽(yáng)茯茶���。舒玉輝告訴我�����,他的祖上楊云庭是興隆鎮(zhèn)白馬楊村人�����,曾于1909年創(chuàng)辦昌盛店�,是明清“涇陽(yáng)幫”赫赫有名的老商號(hào)����,在涇陽(yáng)、雅安均有商號(hào)�,以聚興樓和昌盛店兩個(gè)商號(hào)在兩地成為響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋铮⒃谒拇ㄑ虐踩⑵奚?����。祖上因和黨家交好��,在商家村置地居住����,父親在村子里娶了母親。外爺家姓舒���,因無(wú)人承繼����,就隨外爺姓舒�����。

舒玉輝自幼由四川雅安的婆婆帶大��,耳濡目染聽婆婆講起當(dāng)年涇陽(yáng)商幫和陜川兩地的經(jīng)商故事��,也讓他對(duì)涇陽(yáng)茯茶有了最初的記憶�����。

2007年,舒玉輝為了一個(gè)遙遠(yuǎn)的記憶�����,和縣前八老劉百順等人����,自費(fèi)跋涉千里,從湖南馱回大包小包的毛茶����,開始了漫長(zhǎng)而又艱辛的金花復(fù)活之路。

▲涇昌盛茯茶

2010年����,舒玉輝在原有工藝和生產(chǎn)設(shè)備上不斷創(chuàng)新,將涇昌盛的名號(hào)重新呈現(xiàn)在世人面前����。今天的涇昌盛傳承祖輩的工藝,將茯茶的金花渥堆發(fā)酵技術(shù)發(fā)揚(yáng)光大��。針對(duì)當(dāng)代人對(duì)健康養(yǎng)生不斷增長(zhǎng)的需要�,將最具價(jià)值的“金花菌”和各地茶料口感結(jié)合,成功研發(fā)出了滇紅茯茶�、白毫茯茶��、滇綠茯茶����、烏龍茯茶�����、巖茶茯茶等一系列專利茯茶�����,打破了“茯茶茶料不講究”的傳統(tǒng)思想�,實(shí)現(xiàn)了茯茶的創(chuàng)新發(fā)展��。

2019年����,涇昌盛茯茶在北京國(guó)際茶業(yè)展、北京馬連道國(guó)際茶文化展上榮獲最高獎(jiǎng)項(xiàng)“特別金獎(jiǎng)”����,得到了廣泛認(rèn)同和贊揚(yáng)。2021年被省商務(wù)廳授予“陜西老字號(hào)”�����。

現(xiàn)在的涇昌盛茯茶已經(jīng)成為帶動(dòng)當(dāng)?shù)匕l(fā)展的重要支柱,群眾在家門口就業(yè)�����,一批年輕人也加入其中�,用現(xiàn)代的抖音等手段推廣茯茶文化,筑起茯茶夢(mèng)想����,讓茯茶煥發(fā)出新的生機(jī)。

作者簡(jiǎn)介

竹林小生�����,原名王成�,涇陽(yáng)縣人,生于1974年��,愛(ài)好詩(shī)歌���,書法��。作品有《我是農(nóng)民》《平凡人生》等��。

(本文選自涇陽(yáng)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年10月編輯出版的《涇陽(yáng)村落》第一輯)

責(zé)任編輯:王順利/《新西部》雜志 · 新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口