2010年9月����,在收獲和播種季節(jié)�����,時任陜西省富平縣老廟鎮(zhèn)農(nóng)技站站長田張厚達到退休年齡���,懷著依依不舍的心情,離開了他熱愛的農(nóng)技工作崗位��。他留在黃土地上的腳印�,印證著黨的富民政策的光輝,印證著農(nóng)民豐收的喜悅�����,印證著他輝煌的人生��。時間沒有沖淡農(nóng)民對田張厚的贊譽����,至今一提到他,農(nóng)民總是贊不絕口�����。這是因為他:

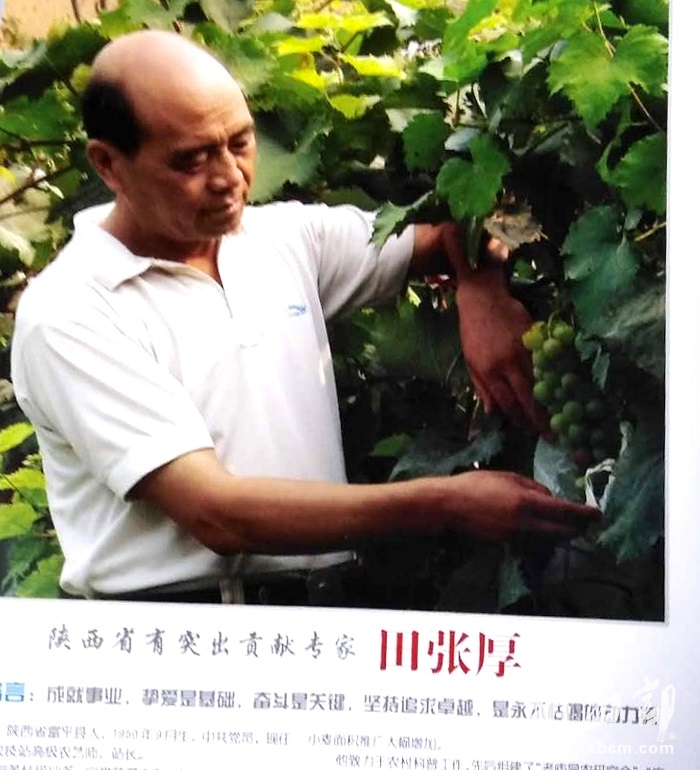

——35年扎根鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站,長期工作在鄉(xiāng)村����,卻先后9次榮獲全國獎,2009年中共陜西省委���、陜西省人民政府授予“陜西省有突出貢獻專家”�;

——一個僅有高小文化的農(nóng)民�����,卻成了具有農(nóng)學(xué)本科學(xué)歷����,農(nóng)業(yè)研究員職稱的陜西省農(nóng)業(yè)專家服務(wù)團專家(渭南市六人之一)�;

——在一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站所做的工作,卻影響了渭北旱塬����、陜西省乃至全國整個黃土高原的科技進步;

——沒有豪言壯語�,卻成就了當?shù)匕傩盏母辉簦蠌R鎮(zhèn)人均收入十余年增長23倍之多�����,農(nóng)民群眾譽他為“科技財神”;

——沒有驚天動地的大事��,卻成了陜西上萬名縣�、鄉(xiāng)農(nóng)技人員中唯一當選中共陜西省第九次黨代會代表、省十一屆三中全會六名特邀農(nóng)業(yè)專家之一��;

田張厚的一生�,充滿傳奇!

田野里成長起來的農(nóng)科專家

1977年�,田張厚因搞沼氣成功,被調(diào)到大隊科研站����。為了盡快適應(yīng)和搞好工作,堅持利用飯前飯后田間休息及晚上的時間�����,刻苦自學(xué)《中國農(nóng)技推廣》等多種農(nóng)科雜志��,一字一句吸取知識����,收獲很大�����。尤其是農(nóng)業(yè)科技試驗更讓其大開眼界���,例如:小麥品比試驗中,同一年度�,同樣管理,不同品種長相產(chǎn)量不同�;同一個良種,在不同年度產(chǎn)量差異等��,這些現(xiàn)象�,是他這個起初接觸農(nóng)科試驗的農(nóng)民既好奇又神秘,隨即入癡入迷�。但只有高小文化的他,深深感到自己農(nóng)科知識的缺乏��。

致力于農(nóng)業(yè)科技推廣的田張厚多次獲得上級表彰

1979-1980年�����,縣農(nóng)牧局在縣農(nóng)場����、縣黨校兩次1個月短訓(xùn)和1978年縣“五七”大學(xué)農(nóng)技班6個月培訓(xùn),田張厚如魚得水�,天天不午休,夜夜到12點�����,自編千余道自問自答題����。在三次結(jié)業(yè)考試中連續(xù)3次獲全縣第一名。

1981-1984年��,田張厚參加中央農(nóng)廣校學(xué)習��,三年作學(xué)習筆記32萬多字�����。畢業(yè)后農(nóng)業(yè)部授予“全國科技興農(nóng)��,農(nóng)廣校學(xué)用結(jié)合標兵”稱號��。

1987年�,富平報以《奮斗者》為題對田張厚連續(xù)報道三次�。

為了適應(yīng)區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)多樣化的要求����,1999年,田張厚參加“農(nóng)業(yè)部北方果樹豐收計劃培訓(xùn)班”��,2000年參加“全國農(nóng)業(yè)推廣機制改革培訓(xùn)班”�,2002年參加洛川“陜西省推廣蘋果四大技術(shù)骨干培訓(xùn)會”,2000年�����、2003年��、2007年����、2010年四次參加市管科技拔尖人才培訓(xùn)班。

2001年��,已經(jīng)51歲的田張厚參加了成人自考學(xué)習����,2004年獲得西北農(nóng)林科技大學(xué)本科文憑。通過學(xué)習���,增長了專業(yè)技術(shù)知識�,提高了科技理論水平���,為更好的開展工作奠定了基礎(chǔ)����。1993年����、1997年、2011年分別獲得農(nóng)藝師���、高級農(nóng)藝師�、農(nóng)業(yè)研究員職稱���。1993年��、1997年連續(xù)兩次被富平縣委����、縣政府授予 “科技拔尖人才”����。2000年����、2003年���、2006年�����、2010年被渭南市委��、市政府授予第三�����、四��、五�����、六屆“有突出貢獻的專業(yè)技術(shù)拔尖人才”�,成為渭南市數(shù)萬名科技人員中唯一連續(xù)四屆獲此榮譽的人�����。

田張厚堅持刻苦鉆研業(yè)務(wù)���,深入調(diào)查研究��,立足當時當?shù)亍叭r(nóng)”和農(nóng)技推廣工作面臨的實際問題���,著眼發(fā)展,解決問題�����,不斷理論創(chuàng)新�。1998年10月,他作為第一作者撰寫的《推廣“量水栽培技術(shù)”提高降水產(chǎn)出率》一文�����,在“全國黃土高原綜合治理與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展研討會”上做了發(fā)言交流(全國市���、縣��、鄉(xiāng)農(nóng)技推廣體系人員中唯一者)����,受到中國農(nóng)業(yè)專家咨詢團主任盧良恕等多位院士的一致好評。時任省農(nóng)業(yè)廳廳長的史志誠教授拍著他的肩膀說����;“老田,你今天的發(fā)言��,為咱陜西爭了光�����!”

近20年來��,田張厚先后在全國重點科技期刊上發(fā)表16篇論文���,例如:2008年3月����,在《陜西農(nóng)業(yè)科學(xué)》第二期發(fā)表《農(nóng)村庭院葡萄����、巷道柿樹美化增收模式研究與示范》;2005年12月《楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報》第四期《農(nóng)技站加協(xié)會模式 促進科技入戶 促進農(nóng)民增收淺談》等等。其中��,2006年11月在《中國農(nóng)技推廣》增刊發(fā)表的《同一個縣�����,“兩種體制�����,兩種效果”淺析》一文��,調(diào)查總結(jié)富平縣農(nóng)技體系兩種體制下形成的三大問題后����,對縣��、市乃至省���、國家農(nóng)業(yè)推廣改革和發(fā)展提出了4點建議���,該論文獲得“第五屆中國農(nóng)業(yè)推廣改革與發(fā)展征文”優(yōu)秀論文三等獎。2009年11月《踐行農(nóng)業(yè)科技與人才開發(fā)對農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收重要作用的思考》�����,獲“陜西省農(nóng)業(yè)科技與人才開發(fā)論壇”論文三等獎。2007年6月在《西北園藝》果樹版第三期發(fā)表的《尹家村的庭院經(jīng)濟模式》一文����,獲“渭南市第八屆自然科學(xué)優(yōu)秀論文及學(xué)術(shù)成果一等獎”。

登上雜志的田張厚

田張厚曾是富平縣五��、六���、七�����、八�、九屆政協(xié)委員����,2000年《應(yīng)重視縣鄉(xiāng)農(nóng)技人員進修學(xué)習的建議》獲優(yōu)秀提案一等獎。2000-2005年擔任市人大代表��,《振興農(nóng)業(yè)先要重視科技》等3個建議被渭南報選載����,并且在渭南市“百名專家‘三個一’科技獻智活動”中榮獲二等獎。2000年-2011年,他先后撰寫的7份建議���,其中4個在渭南市委人才辦《專家建議》刊載�����,3個在富平縣《富平組工情況》( “獻計出力”活動專家建議)刊載�����。2007年2月7日《關(guān)于組建“渭南市新農(nóng)村建設(shè)專家委員會”的建議》在渭南《專家建議》第17期刊載���,報送省委組織部��、省委人才辦和市委�����、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)傳閱�����。在中共陜西省第十一屆三中全委會小組討論會上�����,關(guān)于示范推廣“新農(nóng)村美化增收模式”的建議,得到時任省委趙樂際書記的重視�,并表揚他說:“你為全省新農(nóng)村建設(shè)樹立了一個好樣板,是農(nóng)民歡迎的好專家�。”

科普惠農(nóng)興村帶頭人

田張厚在鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位編制中是農(nóng)技員����,分別在1990年、2002年榮獲“全國科技興農(nóng)標兵”����、“中華農(nóng)業(yè)科教獎”;他兼任老廟鎮(zhèn)科協(xié)秘書長��,分別在1990�����、1995�、2005、2006年獲得“全國農(nóng)村科普先進工作者”�、“全國科普惠農(nóng)興村帶頭人”;他任老廟農(nóng)技站站長期間����,老廟農(nóng)技站1994年����、1999年分別獲得“全國農(nóng)村成人教育先進學(xué)?����!?�、“全國先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站”�����;他抓的基點村-老廟鎮(zhèn)尹家村��,1998年取得“全國科教興村試點村”……

回首35年的奮斗歷程���,田張厚有三點體會。

第一�����、艱難歲月��,讓他對工作機遇非常珍惜。

田張厚14歲回家務(wù)農(nóng)�,因家庭成份常常遭到歧視,生產(chǎn)隊的臟活�、累活常是他干,心情壓抑���。特別是上山割編籠條子�����,凌晨二��、三點起床����,日行幾十里羊腸小道�����,吃冰硬的玉米饃����,喝石板低凹處積存的雨水,傍晚時背上百斤左右的條子捆�����,壓得人頭冒汗,眼發(fā)花的情景����,至今難以忘懷。

1976年��,一位兄長從縣上帶回一本《農(nóng)村辦沼氣》的小冊子����,田張厚看后,心里就萌發(fā)了在家建一個沼氣池的念頭�。當給生產(chǎn)隊長、大隊支書請假建池時����,正好支書看過一張《新生事物好——農(nóng)村沼氣》的報紙文章,也對此產(chǎn)生興趣���。因此,村支書當即立斷���,叫田張厚到村小學(xué)去建沼氣池�����。在沼氣池施工過程中��,田張厚嚴格技術(shù)規(guī)范�,一絲不茍。書上要求���,水泥粉壁是不能有一個針尖大的沙眼�,噴水保濕半個小時一次等等���,這些關(guān)鍵技術(shù)���,他自己親自把關(guān),白天黑夜連續(xù)值班7天���,連上廁所也提著鬧鐘����,保證不差分秒��。學(xué)校的老師直咂舌:“我的天�����,現(xiàn)在還有這號人!”

沼氣池產(chǎn)氣啦��,藍色火苗能冒3尺多高�!恰遇當時的縣委副書記何金銘來老廟,看過沼氣池�����,握住田張厚的手說:“你是個大能人�,這沼氣池你是全縣第一個成功者?����!?田張厚的人生從此改變

每當工作遇到困難����,思想徘徊,畏縮不前時���,的人生就把過去的艱難生涯與現(xiàn)在的工作條件或遇到的困難相比�����,將昔日遭遇的痛苦與今日領(lǐng)獎的欣慰相比����,使他更加珍惜���、熱愛本職工作��,更加增添了積極負責的工作熱情���。

第二、堅持認真吃苦�����、積極負責的工作態(tài)度����,是他干事的看家本領(lǐng)。

1977年�����,田張厚被調(diào)到大隊科研站任技術(shù)員,媽媽叮囑他���,一定要“爭氣干好”�����,他記住了媽媽的話���,干一事,成一事���,從此成為他干事的準則����。在科研站承擔縣小麥品種����、施肥等項科學(xué)試驗,堅持認真負責的工作作風���,嚴格規(guī)范的栽培管理���,及時細致的田間調(diào)查。一位目不識丁的老漢說:這娃!冬天這么冷�����,還趴在地上看著叫麥長����?田張厚不在乎�����,仍精心試驗�,分析總結(jié),得到縣農(nóng)技站�����、種子公司項目負責人的一致好評�。

1978年,田張厚獲得公社革委會“農(nóng)科先進工作者”獎狀���;1979年�����,他所在的科研站被縣上評為“十佳科研站”����;他負責技術(shù)指導(dǎo)的尹家村1800多畝小麥,畝產(chǎn)超過250公斤��,被省政府授予“旱地小麥高產(chǎn)單位”錦旗����。1980年,他改革7行小麥條播機����,下種、施肥一機兩用���,省工省時�����,縣上獎勵100元……

田張厚參加工作30多年�,平均每年獲獎1.8次�����,鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)和同志風趣地說他是“得獎專業(yè)戶”。先后主持或主要參加過“陜西省旱地小麥區(qū)域試驗”����、“黃河大三角小麥高產(chǎn)栽培示范”等16個項目,其中11個分別獲國家��、省����、市���、縣科技成果獎�����。

第三���、經(jīng)常反思自省,是他積極向上��、奮斗不息的源動力�。

幾十年,田張厚經(jīng)常接受上級或領(lǐng)導(dǎo)安排的各項任務(wù)�,每次做完一項工作�,他總是捫心自問:這項工作做得是否對得起村長�、鄉(xiāng)長、農(nóng)技中心主任���、縣科協(xié)主席等領(lǐng)導(dǎo)對自己的厚愛��,是否對得起先進工作者和黨代表的榮譽�。特別是1998年當選陜西省第九次黨代會的代表后����,榮譽感、責任心更強���。在1999-2010年���,他竭力使自己做到年年手中有市、省乃至國家項目�,不斷創(chuàng)造佳績。

2009年��,田張厚被省委����、省政府授予“陜西省有突出貢獻專家”���,他抓的“萬畝糧食單產(chǎn)提高工程”項目增產(chǎn)糧食150多萬公斤。他除了在尹家村抓“庭院示范”�����,還在老廟鎮(zhèn)的南昌���、老廟等村推廣蘋果紙袋加膜袋100多萬只����,使蘋果售價比不套袋高出2.5——3倍��,示范戶年增收6000到8000元����。2007年�,他組織實施了“全國旱作農(nóng)業(yè)”項目,在老廟鎮(zhèn)尹家村落實高留茬�、淺旋耕360畝,為農(nóng)戶當年節(jié)省深翻費用0.9萬元�,特別是有效遏止了麥茬焚燒,項目年增收20-30%�;因在農(nóng)業(yè)科技宣傳�、通訊方面實績突出���,農(nóng)民日報社授予他“優(yōu)秀通訊員”稱號����。2006年��,他率先在老廟組建科普活動站,制作科普惠農(nóng)宣傳欄��,發(fā)展14名鎮(zhèn)村科普員�����,組建優(yōu)果�����、養(yǎng)豬農(nóng)協(xié)會����,建立健全了農(nóng)村科普長效機制��,再加上幾十年的努力工作���,中國科協(xié)�、財政部授予他“全國科普惠農(nóng)興村帶頭人”。 2005年�����,承擔陜西省農(nóng)業(yè)科技示范村——富平縣庭院經(jīng)濟與旱作農(nóng)業(yè)示范村項目���,當年落實小麥示范128戶480畝��,項目年增收16.2萬元�����;落實科技興農(nóng)措施�����,培育新型農(nóng)民,他被中國農(nóng)學(xué)會授予“第二屆全國農(nóng)村科普先進工作者”……

田張厚把本職工作當成自己家里的事���,經(jīng)常星期天不休假���,還叫妻子幫忙田間數(shù)小麥基本苗�����、冬春分蘗����,收獲捶打小區(qū)麥捆�����;叫女兒們幫忙秤小麥千粒重�����、數(shù)小麥粒等等��。一家人齊心協(xié)力�,保障田間試驗示范工作順利進行。

“有志者�、事竟成”,是田張厚經(jīng)常用以自勉的名言���。他擔任老廟鎮(zhèn)農(nóng)技站站長后��,一步一個腳印干實事����,組織繁育小麥良種,五年農(nóng)民增收2390萬元�����;示范“旱作千斤糧”項目���,鎮(zhèn)域農(nóng)民增收159萬公斤糧食……老廟農(nóng)技站用樁樁件件實事�,贏得了百姓的信任��。1987年����,《陜西農(nóng)民報》曾以“農(nóng)民的貼心站”為題對其進行了報道。老廟站1992�、1995、1997等8年榮獲富平縣農(nóng)牧系統(tǒng)“先進單位獎”�����;1993����、1998年獲“渭南市農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣獎”;2000-2002年���,在全省108個“農(nóng)業(yè)科技示范基地”中被省上擇優(yōu)確定為4個“典型樣板基地”之一��。老廟鄉(xiāng)獲富平縣“科技之鄉(xiāng)”和渭南市“科普文明鄉(xiāng)”稱號���。

“量水栽培技術(shù)”項目得大獎

在多年的試驗示范和生產(chǎn)實踐中,田張厚發(fā)現(xiàn)同一栽培措施在不同年份表現(xiàn)不同�。例如在尹家村,同樣的栽培措施����,1979年畝產(chǎn)205.5公斤,位居全省旱地小麥之首���,1980年則相反����,畝產(chǎn)29.5公斤�����。在實地考察中,他經(jīng)過調(diào)查��、總結(jié)�����、分析���,撰寫了《旱地小麥同一栽培措施在不同年份表現(xiàn)不同》的手稿���。

1981年,時任富平縣委書記張濟倫��、縣政策研究室主任呂云濤等一行到老廟搞調(diào)查�,聽了田張厚的研究的“量水栽培技術(shù)”,大感興趣�����,臨走時�,張濟倫書記一再叮嚀:“你這項研究很有價值,一定要堅持下去�����。”張書記的話�,給了田張厚很大的信心��,他奔波于富平��、渭南����、西安、楊凌等地����,找縣、市���、省農(nóng)業(yè)����、氣象部門有關(guān)專家索尋資料��,請求指導(dǎo)�。那段時間,他記不清找過多少人�,跑了多少路����,光車票就攢了一抽屜�����。

田張厚參加省上組織的農(nóng)業(yè)科技人才座談會

經(jīng)過查閱資料���,反復(fù)研究�����,田張厚發(fā)現(xiàn)原來干旱不僅是老廟鎮(zhèn)���、富平縣、渭北旱塬��,陜西旱作區(qū)耕地面積占總面積一半以上���,全國旱地面積占耕地面積更是高達四分之三�,而且世界范圍內(nèi)受干旱影響的國家和地區(qū)有50多個……田張厚的視角大寬�����,心勁大增。他說�����,人活到世上����,總得給社會留點自己的東西��,到老時不因枉來世上一回而后悔�。經(jīng)過8年的試驗、調(diào)查����、分析、總結(jié)���,研究終于有了結(jié)果:旱地小麥來年產(chǎn)量與6-9月降雨量為正相關(guān)�,相關(guān)系數(shù)為0.638�,證明休閑期降水多少對翌年小麥產(chǎn)量有決定性作用。他以此試測了渭北旱塬風翔�、耀縣、澄城等10個縣連續(xù)10年的小麥產(chǎn)量和年景�����,準確率為84.4%。于是���,他下決心要把自己的研究向世人公布���!

在利用工余時間撰寫論文的一年時間里,他堅持電影�����、電視不看�,撲克、麻將不打�,諞閑傳、喝酒不去�,埋頭想想寫寫,修修改改���,整整折騰了幾十遍才算定稿���,有人開玩笑說他“修行哩”。1983年春���,當時身為大隊科研站技術(shù)員的他��,撰寫了5萬多字的論文《試用休閑期降水預(yù)測旱地小麥豐歉及其分類指導(dǎo)》終于在《渭南科技》第四期頭篇刊載��。該項研究最終在行業(yè)內(nèi)達成共識��,1984年����、1989年分別列入縣����、市科研攻關(guān)課題。經(jīng)過十八年艱辛探索���,《旱地小麥“量水栽培技術(shù)”研究》項目終于獲得農(nóng)業(yè)部“豐收計劃一等獎”���,在渭北富平、合陽等6縣推廣32萬畝���,畝增產(chǎn)17.8%����,平均年增產(chǎn)小麥1.48億公斤?��!蛾兾魅請蟆芬浴澳茴A(yù)報旱地小麥產(chǎn)量的田科技”為題作了報道���。

“農(nóng)村美化增收模式”結(jié)碩果

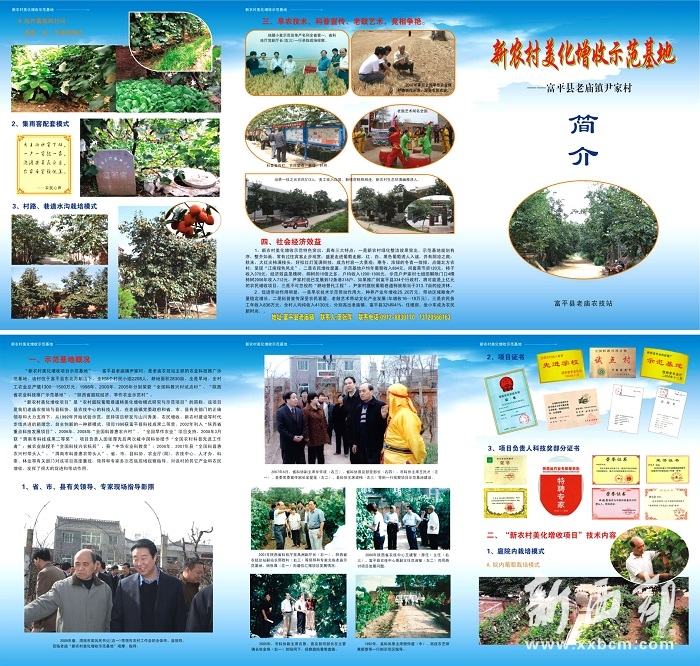

1992年,田張厚隨縣科協(xié)���、科委組織的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整考察團到西安灞橋�����、禮泉徐揚�、西北農(nóng)學(xué)院調(diào)研“農(nóng)村美化增收模式”后��,接到上級讓他在尹家村試驗示范的任務(wù)�。為了讓農(nóng)戶接受該項目,他將該其分三個階段實施���。

在動員落實試驗階段����,采取兩種策略:一是自己帶頭,把自己家里與其他農(nóng)戶捆綁成“有福共享����,有難同當”的利益共同體,這樣既可以避免農(nóng)民疑慮猶豫��,又能使自己發(fā)揮 “以我為示范��,做給群眾看���,領(lǐng)著農(nóng)民干”的帶動作用�����。二是組織示范戶到西安��、禮泉參觀,耳聞目睹�,現(xiàn)場定事。同去參觀的劉志保老漢���,當即決定給他和三個兒子購回4家的葡萄樹苗�。這樣�����,用兩年時間,完成了試驗期任務(wù)��。

在項目完善�����、提高階段��,田張厚又采取年度推進法:1996年��,統(tǒng)一規(guī)劃�,制作前門,建筑圍墻���;1997年���,戶戶打一眼蓄水窖;1998年���,開展林蔭走道建設(shè)等等�����;通過16年的努力���,該項目設(shè)計內(nèi)容基本實現(xiàn):示范區(qū)每戶庭院內(nèi)4行葡萄樹(30-50棵)��,行間套種秋冬菜(蒜苗��、菠菜等)����;門口巷道水溝4棵柿樹����,樹下套栽2棵冬青;一戶一個蓄水窖配套一個抽水泵���。

實踐證明�����,該項目具有五大特點:一是具有新農(nóng)村建設(shè)要求的“產(chǎn)業(yè)發(fā)展,村容整潔���,生活富?��!敝攸c��。二是增收效益顯著�����。院內(nèi)葡萄�、蔬菜和門前柿子戶均年增收1500多元�,是過去栽桐樹、槐樹效益的10倍之多�。三是村容整潔秀美。盛夏走進葡萄走廊�,紅、白�、紫、黑色葡萄誘人入迷���,并有陰涼之爽�����;秋末大紅尖柿滿枝頭��,成為村容一大景觀�,過往賓客贊不絕口;寒冬���,濃綠的冬青一排排�,點綴北方農(nóng)村���,呈現(xiàn)一派江南風光��。四是房上雨水--窖下蓄儲--澆灌葡萄����、蔬菜�����、柿子��,具有生態(tài)效應(yīng)����。五是葡萄樹行間套種蔬菜,柿樹下套栽冬青具有立體開發(fā)之功效?,F(xiàn)在示范區(qū)庭院葡萄發(fā)展到137戶,巷道柿子發(fā)展到12條巷360多戶�����。

示范戶尹家7組田武勝家的庭院葡萄套袋后��,每斤售價2.50——2.00元����,比一般戶售價高出1倍之多。示范戶田解除門口4棵柿樹2006年產(chǎn)值712元����,2009年示范戶劉囤良門口一棵柿樹收入328元。隨著巷道樹冠的盛繁和柿子售價的提高�,項目區(qū)農(nóng)民的年收入不斷增加。2017年尹家村七組示范戶田思維莊前屋側(cè)柿子銷售收入6800元���,2018年田思維��、田春良�����、田社民家的收入都在六七千元����,田解除的收入更是高達10273元。

“農(nóng)村美化增收模式”項目2002年列入“陜西省科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展計劃項目”����,2005年確定為“陜西省庭院經(jīng)濟、旱作農(nóng)業(yè)示范村”項目����,中組部《黨旗增輝》記錄片采拍。如果進一步向富平全縣農(nóng)村推廣�����,將是一個5萬畝的“耕地替代工程”�。該項目2007年8月份通過科技成果鑒定,專家委員會一致認為此項研究與示范����,技術(shù)達到國內(nèi)同類地區(qū)先進水平,值得進一步示范推廣�����。同年10月�,該項目被評為渭南市科技成果二等獎(田張厚是項目第一主持人)。2009年被確定為“陜西省農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收技術(shù)示范典型模式”,全省重點示范推廣�����。時任渭南市委書記梁鳳民帶隊�,參加“渭南市2009年農(nóng)村工作會”的全體市���、縣領(lǐng)導(dǎo)到尹家村示范點觀摩���。陜西電視臺《村里村外》、渭南電視臺《農(nóng)家四季》欄目分別在2007����、2009年專題采訪報道。

地膜小麥試驗示范大獲成功

地膜小麥是一項具有突破性的農(nóng)技成果���。1996年���,陜西布點18個,老廟在其中��。田張厚覺得責任大����,擔子重����。為了落實面積���,他既要開培訓(xùn)會�,還要爭取地膜���,又要給遲疑戶做工作����,一會兒在鎮(zhèn)上��,一會兒在村里�����,一會兒又在地頭�,忙得不亦樂乎。

播期到了�����,沒有播種機,當時墑情愈來愈欠缺���,許多農(nóng)民本來就心有疑慮�。延遲播期����,必定影響出苗���,不但會給農(nóng)戶造成損失��,而且會給以后的推廣帶來困難���。在這事忙人急的時刻,田張厚聽說100公里以外的合陽縣播種已結(jié)束�����,隨即與農(nóng)技中心領(lǐng)導(dǎo)一同趕去��。但是��,人家農(nóng)機戶需要新增加1800元機械往返費和播種費用�����,富平縣早已定死了機播費,農(nóng)戶的錢早已收過�,怎么辦?田張厚想�����,這錢給農(nóng)民不能再收��,上級項目款早已核定�,增撥困難很大。他當機立斷���,給同去的人說:“與人家定事���,新增的錢,我認���!”一切談妥����,他讓同去的人坐小車回家報告消息����,自己卻坐四輪拖拉機連夜返程�。深秋風寒����,霜凝成冰,田張厚衣服單薄���,凍得直打哆嗦�����。司機感動得一路贊嘆:“想不到如今還有你這號干部!”

一夜兼程�����,天亮前趕到老廟�。為保證播種質(zhì)量,田張厚匆忙填飽肚子��,又趕到田間��,查深度���、看播量�����,一連忙了6天���,體重減了好幾斤���。最終,老廟地膜小麥示范推廣的空前成功�����。1997年麥收前���,地膜小麥種到哪里�����,好到哪里��,一綹一綹�,截然不同��,好像另是一重天。蒲城��、美原等毗鄰縣��、鄉(xiāng)��、村干部�����、農(nóng)民觀摩現(xiàn)場后����,異口同聲稱贊:“地膜小麥真神奇,旱地畝產(chǎn)超千斤”��。示范戶尹家村7組田興汗2.8畝地膜小麥畝產(chǎn)504.6公斤�����,比露地小麥增產(chǎn)212.5公斤�。

1998年秋��,田張厚承擔了時任渭南市市長馬中平2030畝示范指揮田的技術(shù)總負責�����,老廟鎮(zhèn)的地膜小麥由2畝增加到14950畝,3年推廣面積百倍翻番�����。在連續(xù)6個月滴雨未見的特大旱災(zāi)之年��,地膜小麥比露地小麥每畝增產(chǎn)81.5公斤��,全鎮(zhèn)增收104.7萬公斤���,投入產(chǎn)出比達1:6.5��。田張厚承擔的陜西省科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展計劃項目 “地膜小麥高產(chǎn)栽培���、最佳模式研究”示范田1999年畝產(chǎn)473公斤,名列全省高產(chǎn)典型之首���。

八年堅持���,田張厚收獲滿滿,地膜小麥試驗示范項目2003年獲省科技成果三等獎���。陜西電視臺科技興陜欄目分別在1998年冬和1999年夏奔赴老廟試驗示范現(xiàn)場進行了采訪報道�����。

通過一個又一個科技項目的實施���,有效的促進了區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展�,老廟鎮(zhèn)農(nóng)民人均純收入由1991年的207元增長到2009年的4832元����,高出富平縣人均3518元的34.9%。當?shù)剞r(nóng)民群眾尊稱田張厚叫“科技財神”�,農(nóng)業(yè)部授予“全國科技興農(nóng)標兵”。

用一根火柴燃起一堆火

田張厚30多年致力于農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會創(chuàng)新發(fā)展的研究與示范����,堅持與時俱進。

一是行政式協(xié)會階段����。1985年��,田張厚建議����、組織成立“老廟鎮(zhèn)大蔥協(xié)會”�����,當年發(fā)展大蔥5623畝����,年產(chǎn)值241萬元��。1989年���,為了滿足千家萬戶農(nóng)民對科技的需求�����,為了配合省��、縣“科技承包”活動��,他在全省率先創(chuàng)新成立“老廟鎮(zhèn)旱作農(nóng)研會”�����。會員以1207戶糧食種植示范戶為主��,當年推廣良種12萬公斤�����。旱農(nóng)會組織4村28個合作社的萬畝小麥豐產(chǎn)方平均畝產(chǎn)276公斤����,受到省特邀顧問林季周(原副省長)的現(xiàn)場好評。1991年���,老廟獲“富平縣科技之鄉(xiāng)”稱號����,是全縣唯一一家���。

二是農(nóng)民自主式協(xié)會階段����。1992年��,為了適應(yīng)農(nóng)民自主經(jīng)營熱情不斷高漲和區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化的現(xiàn)實�����,田張厚在尹家村組成“庭院葡萄研究會”����,研究會很快由9人發(fā)展到137人,戶均年增收1500多元�����。該項目1996年獲縣科技成果二等獎�,被中組部《黨旗增輝》記錄片采拍,老廟鄉(xiāng)被渭南市授予“科普文明鄉(xiāng)”��。

三是“農(nóng)技站加協(xié)會模式”試行階段�。隨著三農(nóng)形勢的發(fā)展和農(nóng)技推廣體制改革的深化,為了鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站和農(nóng)協(xié)會實現(xiàn)“雙贏”�����,田張厚結(jié)合自身數(shù)十年的實踐創(chuàng)新發(fā)展模式�����。新的模式以農(nóng)技站為龍頭�,以農(nóng)技協(xié)為載體,以農(nóng)戶為基礎(chǔ),以產(chǎn)業(yè)為依托��,以富民為目的����,通過農(nóng)技站帶協(xié)會,協(xié)會帶農(nóng)戶��,促進科普進萬家����,促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收,促進國家農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣機構(gòu)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站)與其它所有制推廣組織(農(nóng)協(xié)會)優(yōu)勢互補���,共同發(fā)展�����。2001年��,田張厚謀劃協(xié)調(diào)縣植保站����、老廟優(yōu)果協(xié)會����,合作開展“五��、十���、百����、千”活動,組織5名科技人員����,重點抓好10個村100戶1000畝果園的優(yōu)質(zhì)、高效示范���,逐戶建立田間檔案��,月月入園指導(dǎo)��,戶戶次次開具“無公害施藥施肥處方”�,面對面對果農(nóng)進行確切指導(dǎo)�����。2003年,老廟農(nóng)技站和農(nóng)技協(xié)共同組建“老廟果品購銷服務(wù)部”��,發(fā)展了張增運等10個購銷員����,年銷售蘋果500多噸?�!稗r(nóng)技站加協(xié)會模式”將產(chǎn)前���、產(chǎn)中服務(wù)拓展到產(chǎn)后��,使廣大果農(nóng)得到實惠����。

四是引導(dǎo)農(nóng)民組建“合作社”����。2008年,田張厚啟發(fā)���、激勵��、指導(dǎo)省級蘋果示范園示范戶南昌二組張石囤等18戶�,率先成立老廟地區(qū)第一個“農(nóng)民合作社”——富平縣信農(nóng)果業(yè)專業(yè)合作社。田張厚由此榮獲“中華農(nóng)業(yè)科教獎”����。

通過幾十年的農(nóng)村科普實踐,田張厚深深懂得:知識可以改變一個人的命運�����,也可以促進一個地方的發(fā)展��。為了將“授人以魚不如授之以漁”的名言落實在行動上��,他主要抓了三方面工作�。

田張厚使自己所在尹家村成為新農(nóng)村美化增收示范基地

一是堅持培訓(xùn)先導(dǎo)�,突出優(yōu)果技術(shù),使老廟蘋果獲省獎�。農(nóng)技站主持的鎮(zhèn)“蘋果優(yōu)質(zhì)高效技術(shù)研究會(80人)”一月一次例會制度化,先后邀請省農(nóng)科院糧作所陳光斗���、省果樹所趙正陽���、杜志輝等專家教授講課9次,受訓(xùn)3097人�����,鎮(zhèn)級培訓(xùn)28次,受訓(xùn)8400人�����。結(jié)合培訓(xùn)突出“三點百戶示范園(即全鎮(zhèn)抓3個50--100畝的示范點�����,100個示范戶)建設(shè)��,突出高新技術(shù)���,實施名牌戰(zhàn)略�����。 經(jīng)過三年上下齊心協(xié)力�,一步一個腳印����,扎扎實實抓技術(shù)培訓(xùn)和推廣。1998年7月7日����,省電視臺采訪�����、報道老廟蘋果套袋���;1999年10月老,廟紅富士蘋果獲“陜西省優(yōu)質(zhì)水果獎”�;2005年,老廟鎮(zhèn)南昌蘋果園被擇優(yōu)命名為“陜西省優(yōu)質(zhì)蘋果示范園”��。示范戶南昌二組張建民2.8畝紙袋嘎啦收入1.86萬元���,比一般戶畝效益高出1倍之多。

二是針對有些農(nóng)民年齡大��,文化水平低����,理解能力差的實際,注重面對面?zhèn)魇诳萍贾R�����,手把手教練務(wù)果技術(shù)。2006年10月���,市����、縣人才辦領(lǐng)導(dǎo)到老廟村四組王套柱蘋果園視察時�,老王說:“我這蘋果長得這么好,都是老田經(jīng)常入園指導(dǎo)的結(jié)果�����?�!彪S同采訪的記者問:“那老田收不收技術(shù)指導(dǎo)費?”老王確切回答:“多少年來����,從沒收過一分錢?�!碑斈?����,老王2畝紙袋富士收入1.38萬元,比一般戶增收1倍之多����。

三是多形式、多層次廣泛地進行科普宣傳��。長期的基層推廣讓田張厚深深懂得:劃一根火柴只能閃亮一下����,若用一根火柴燃起一堆火,便可散發(fā)無數(shù)倍的熱量���。因此���,他幾十年如一日,因時因事因地����,進行科普宣傳����。編寫《老廟科技》簡報5.8萬份,發(fā)行《陜西農(nóng)技推廣》《陜西農(nóng)業(yè)》《果農(nóng)報》5.3萬 冊(份)�����,連續(xù)五年榮獲省農(nóng)牧廳發(fā)行學(xué)用獎。經(jīng)過幾十年的不懈努力����,培養(yǎng)了庭院葡萄、旱作小麥�、優(yōu)果技術(shù)等方面技術(shù)明白人386人,其中187名農(nóng)民獲得技術(shù)職稱�����,老廟農(nóng)技站榮獲全國成人教育先進學(xué)校�����。

(責任編輯 姜丹)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口