李 嵱

他被譽為“秦俑之父”�,是秦始皇陵和兵馬俑學術(shù)研究的開拓者與奠基人���。他以一種寫實主義的風格與千年前的寫實主義藝術(shù)家對話���,從而使他與千年前的工匠以及他們的陶俑作品有了某種相通之處。解密秦俑����,貫穿了他的一生。他說:“考古工作就是不斷探索��,不斷地從未知中獲得新知��,尋尋覓覓����,永無止期?���!?/strong>

92歲的袁仲一滿頭白發(fā)�,細軟如雪�����。

雖然離開秦俑館很多年�,但他似乎從來沒有真正離開過�����。

他寫了一本書�,叫《秦兵馬俑》。在第一篇章�,他以一個考古學家的寫實手法勾勒出了1974年那個春天,撬動這場驚世之掘的一系列偶然因素�����,數(shù)位關鍵性的“發(fā)現(xiàn)者”粉墨登場�。那個春天,深埋兩千多年的歷史謎團�,仿佛一團亂麻露出了一個線頭,農(nóng)民打井無意中把它拽了出來�����。

1974年7月15日,陜西省文物部門組織首批考古工作者進入兵馬俑坑考古工地�����。作為第一代秦俑人�����,當年42歲的袁仲一被任命為考古發(fā)掘隊的隊長����,主持并參與了兵馬俑的第一次挖掘。

從那時起��,袁仲一就開始了和秦兵馬俑的穿越千年的對話��,這種對話至今仍在延續(xù)�����。

挖掘現(xiàn)場的記錄者

袁仲一被譽為“秦俑之父”��,是秦始皇陵和兵馬俑學術(shù)研究的開拓者與奠基人�。

雖然已經(jīng)過去五十年,但袁仲一一直記得五十年前秦兵馬俑開始挖掘時的情景:“農(nóng)民挖井處是一片荒灘和柿子林��,地形南高北低、西高東低���,呈階梯狀的坡形��;東邊有條既深又廣的大水溝�,西邊有數(shù)條古河道�,河道內(nèi)堆滿厚厚的砂石;樹林間散布著一座座圓丘形的小墳堆�����。農(nóng)民挖井處位于樹林的東邊����,在一棵大柿子樹的旁邊�。”

袁仲一發(fā)現(xiàn)���,兩千兩百多年的歲月當中���,人類有30多次機會與兵馬俑擦肩而過。這是入駐西楊村兵馬俑考古工地后���,他們田野調(diào)查的數(shù)據(jù)所顯現(xiàn)的一個驚嘆���。

因為陶俑埋在地下只有5米左右深�����,且規(guī)模宏大�,所以只要在此動土就很容易見到�。根據(jù)發(fā)掘過程中見到的一些跡象,考古隊員們推知自公元前210年到1974年的兩千多年間����,人們曾30多次見到過兵馬俑。在二號坑西端有一東漢時的夫婦合葬墓����,墓穴正好挖在4匹陶馬及4件武士俑的身上。陶俑����、陶馬被打碎移置于墓室的東北角,兩口木棺放在俑坑底部的磚鋪地上��。

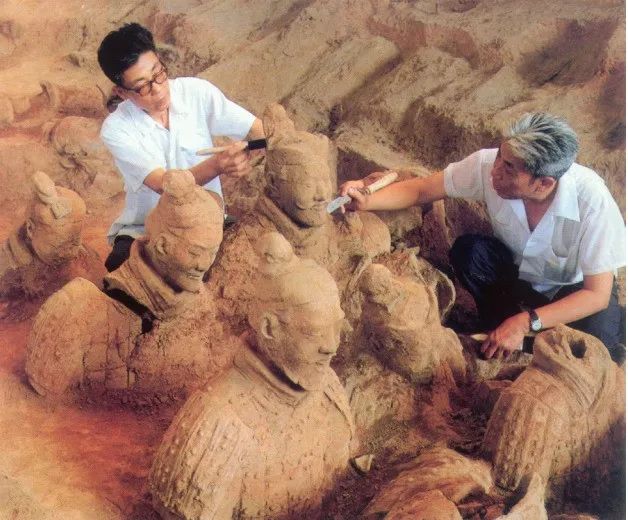

▲袁仲一(左)和杭德洲(右)在秦兵馬俑一號坑早期發(fā)掘現(xiàn)場

“兩千多年來��,人們曾先后多次見到過兵馬俑,由于沒有認識到它是珍貴的文物����,反而認為是不祥之物(西楊村村民回憶時說,過去誰家挖出‘怪物’���,會被認為不吉利����,所以他們會悄悄將其打碎���。)因而每次它都與世人擦肩而過。慶幸歷史老人�����,把幫助兵馬俑走出黑暗幽宮�、走向世界的殊榮留給了我們這一代人?�!痹僖辉凇肚乇R俑》一書中寫道��。

1974年7月17日�,考古隊員開始對俑坑進行勘探和清理���。他們先對暴露出來的遺跡、遺物進行了文字記錄��、繪圖�����、照相�,然后在原來已挖掘部分繼續(xù)進行清理。他們最初鎖定的清理范圍是一個16.85×7.85米的試掘方��。到了月底��,他們清理出了陶俑10多件����。可是�,除了俑坑東邊壁局部露出來,其余三面都看不到坑邊��。

俑坑到底有多大����?他們開始向周圍擴大清理范圍�,考古隊員重新確定了24×14米的一個挖掘范圍���。到10月底�����,他們清理出陶俑����、陶馬60多件�����,還有一些建筑遺跡��。如此多的陶俑�����、陶馬出土����,考古隊員當然心情振奮,歡欣鼓舞����。但是,俑坑到底有多大���?坑的邊緣在哪里呢�����?心里難免迷惘�����。

8月8日�����,意外的驚喜降臨���!下和村69歲的和萬春老人對考古隊員閑聊時說,他十三四歲時�����,父親在地里挖井,發(fā)現(xiàn)一個像人一樣的“怪物”貼在井壁上�����,井里的水很滿��。過了兩三年���,井里的水沒有了��,父親認為是“怪物”把水喝了�����,淘井時把“怪物”挖出來打碎了�����。

考古人員找到了和萬春老人父親挖井的地方�,旁邊有一個小墳堆和一棵沙果樹��。經(jīng)鉆探�����,果然在距地表5米深處發(fā)現(xiàn)了陶俑殘片���。而這里東距考古隊正在發(fā)掘的試掘方約150米����。于是大家擴大范圍鉆探�,最后竟然把試掘方與和萬春父親挖井處連在了一起。

謎團這才揭曉:這是一座大型的俑坑��!

1974年11月���,考古隊迎來了第一支支援隊伍��。西北大學考古專業(yè)劉士莪教授帶著五位師生來到秦俑考古工地幫忙發(fā)掘�����。經(jīng)過十個月艱苦細致的考古勘探和試掘�,他們才摸清了俑坑的范圍及其形制�����。這是一座東西長230米�����,南北寬62米,距現(xiàn)地表深4.5-6.5米�����,面積為14260平方米的大型兵馬俑遺址��。根據(jù)試掘方內(nèi)已出土陶俑�、陶馬排列的密度推算,坑內(nèi)共埋藏有陶俑���、陶馬近6000件�����?����?脊抨爢T將之編號為一號坑��,定名為秦始皇陵一號兵馬俑坑�。

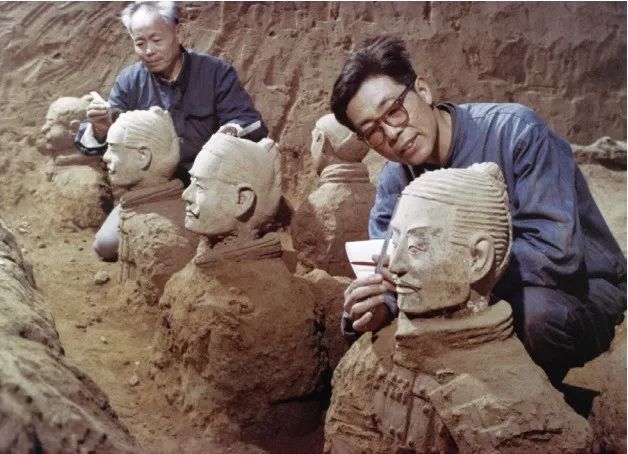

▲袁仲一(右)和王玉清(左)在兵馬俑一號坑考古現(xiàn)場

一個謎團解開�����,新的謎團又來了��?��?脊抨爢T們尋思著�,古代建筑往往講究對稱布局���,那么在秦陵西側(cè)或者別的地方還會不會有兵馬俑坑呢�?一號坑與秦陵封土東北角相對應�,那么在封土東南角會不會有對稱的兵馬俑坑呢?于是��,杭德洲����、袁仲一、程學華�、王玉清、屈鴻鈞等考古隊員們兵分兩路�,在秦始皇陵周圍展開了新的勘探工作。

兩支小分隊的鉆探工作極為困難���,工作月余一無所獲�����,不免有些灰心喪氣�。正一籌莫展時,1976年4月21日�,傳來一個重要的信息:建筑工人徐寶三在配合秦俑館建設進行地基鉆探時,在一號兵馬俑坑的東端北側(cè)發(fā)現(xiàn)地下的土質(zhì)較堅硬����,疑是夯土。于是�,考古隊的人員全部集中到那里進行鉆探。4月23日����,果然又發(fā)現(xiàn)了陶俑的殘片,大家心里又充滿了希望��。

早期的考古隊員們����,在尋找俑坑的過程中,心情起起落落跌宕起伏�。袁仲一在回憶的時候也忍俊不禁:“考古隊一開始挖出來的都是陶俑碎片��,不免有些枯燥��,大家都說���,什么時候能挖出來一匹馬就好了���。結(jié)果沒幾天���,真的挖出來一匹馬?��!?/p>

1976年5月至1977年8月底����,考古隊對二號坑進行了局部試掘��,先后共開了19個小型試掘方���,試掘方內(nèi)共出土木質(zhì)戰(zhàn)車11乘����,拉車的陶馬67匹,騎兵的陶質(zhì)鞍馬29匹���,騎士俑32件���,跪射俑、立射俑等各類武士俑192件���,青銅兵器和車馬器等共1929件����。根據(jù)試掘方內(nèi)陶俑�����、陶馬的排列密度推測�,二號坑內(nèi)共有陶俑、陶馬1400余件�。

袁仲一發(fā)現(xiàn),與一號坑相比�����,二號坑面積要小一些,陶俑���、陶馬埋藏的數(shù)量也比一號坑少�����。但是二號坑內(nèi)出土有騎兵俑排列的騎兵陣�,還有跪射俑和立射俑�,數(shù)量眾多,排成一個正方形的小型軍陣�,也是中國考古史上首次發(fā)現(xiàn)��,而一號兵馬俑坑內(nèi)沒有這些���。

袁仲一對秦俑的癡迷����,記者十年前面對面采訪他時�����,就從他的身上深深地感受到了��。他講述從秦俑身上發(fā)現(xiàn)陶文,一臉的驚喜�,這些陶文是什么意思?后來他們從秦磚出土的文字�����,看到了同樣的名字����,原來是工匠的名字!“要感謝那個時候的生產(chǎn)責任制‘物勒工名’��,給秦俑考古人埋藏下這樣的驚喜�����?�!?/p>

謎團解開的瞬間��,那種穿越千年的對話真實啟動了���。

原以為一兩周就能挖完兵馬俑

二號兵馬俑坑發(fā)現(xiàn)后�����,考古隊一方面進行試掘�����,另外又抽出人力繼續(xù)在周圍地區(qū)鉆探����,希望能夠再找到新的俑坑。

1976年5月11日�,這是考古隊又一個難忘的日子:在一探孔內(nèi)發(fā)現(xiàn)了五花土(即人工動過的土層)。他們繼續(xù)往下鉆探���,待探到5米深時�,又發(fā)現(xiàn)了陶俑的殘片��,當時判斷這可能又是一座新的俑坑�。為摸清俑坑的范圍和形制�,考古隊繼續(xù)向四周擴大范圍,經(jīng)過一段時間艱苦的工作�,到同年6月初,就把坑的情況探查清楚了����,并將之編為三號兵馬俑坑。

三號坑的面積雖小,但內(nèi)部結(jié)構(gòu)復雜���,陶俑的身份亦較特殊:俑與俑呈面對面夾道式排列���,像擔任警衛(wèi)任務的衛(wèi)士。因此����,三號坑有可能是統(tǒng)率一、二號兵馬俑軍隊的指揮部����。

秦俑發(fā)掘之初,大家都以為一兩周就能完成�����,誰也沒想到越挖越多����。袁仲一提出了十幾個研究課題,供考古隊研究����?���!扒刭负坪剖幨?��,像一個龐大的地下軍團一樣��,一個陶片就是一篇文章����?�!痹僖惑@嘆道��。

謎團一個接一個���,越來越多的細節(jié)讓這支浩浩蕩蕩的地下軍團“復活”�。

第一代考古隊員幾乎凝聚了一生的智慧在揭示秦俑的價值和意義�����,讓歷史恢復本來面貌��。哪怕一個小小的突破都會讓他們興奮不已���。久而久之���,他們成為最熟悉、最懂得兵馬俑的人�����。

漫長的考古生涯當中����,最初那種單純的“發(fā)現(xiàn)”的快樂,單純的和秦俑對話的熱情��,一直在推動著袁仲一他們對秦俑的研究�����。

通過不斷的挖掘和解開謎團����,一個血肉豐滿的地下軍團慢慢呈現(xiàn)?�!胺N種跡象表明��,三號坑的結(jié)構(gòu)復雜,警衛(wèi)森嚴�,當是統(tǒng)率軍隊的指揮部,名曰軍幕���。古文獻中有關軍幕的記載文字簡略�����,對軍幕的形狀��、內(nèi)部結(jié)構(gòu)和衛(wèi)兵的部署等諸多情況都模糊不清�����,可以說三號坑的發(fā)現(xiàn)填補了這一空白��,為世人提供了關于古代軍幕形象具體的實物例證�?����!痹僖粚懙?���。

每一件文物,都是歷史的記錄者����。陶俑從碎片到拼接、修復�,最后完整地呈現(xiàn)出來,都像是救回了一顆遺失在太空的星星��。袁仲一發(fā)現(xiàn)���,一個陶俑��,甚至每一塊碎片���,都透露出很多信息。破碎的陶片自己會說話����,它們用一個個謎團引導著一代秦俑考古人不斷深入歷史,穿透歷史去解鎖它們穿越千年所攜帶的基因密碼�����。所以�����,秦俑考古人成為秦史專家,似乎也是必然的結(jié)果���。袁仲一說���,“考古工作不同于挖寶,為了研究歷史����,恢復歷史的原貌,在發(fā)掘過程中要極力搜集各種古文化的信息�����。有些信息稍不注意即會消失�����,那將是古文化研究的重大損失�。”

揭開地下軍團神秘面紗

考古隊最初發(fā)掘出數(shù)量眾多的武士俑����,他們一個個看上去威武不凡��,栩栩如生�,而且每個武士俑相貌不同�����,甚至是千人千面��。這些武士俑是如何制作出來的���?他們包含哪些考古價值和歷史信息?

揭開這個地下軍團的神秘面紗�����,袁仲一和秦俑考古隊員們幾乎用了二十年時間�。直到1994年,隨著二號坑和三號坑的正式發(fā)掘��,這支地下軍團的完整的排兵布陣才呈現(xiàn)出來����。威武之師,漸漸露出真容。

經(jīng)過二十多年艱苦的挖掘�、清理、修復�、整理。袁仲一和考古隊的專家們終于得以從一個完整的視角審視這支地下軍團的排兵布陣��。

一號坑的方陣不是行軍隊形��,亦非交戰(zhàn)時的戰(zhàn)斗隊列�����,而是一個戒備森嚴���、整裝待發(fā)的隊列��?�!瓣嚥粍硬挥脼榫雨嚒?����,因此一號坑軍陣可名之曰居陣���。一旦有戰(zhàn)斗任務����,只要將帥一聲令下��,這個“圜居方止”的大型軍陣就會動起來�,所謂“滾如風雷,觸之者摧”�;軍陣一旦展開,又如“彎弧挺刃”�����,所向披靡����。

二號坑軍陣的布局呈曲尺形���,因此可稱之為曲形陣�。一個具有前角���、后犄的曲形陣���,同樣也是一個堅如磐石的軍陣����。四個小陣有機結(jié)合組成一個大型軍陣��,陣中有陣����,營中有營;可分可合���,分開可以各自單獨作戰(zhàn)�,合起來則渾然成為一體����。

三號坑也是一個驚喜。它的布陣是軍隊的殳仗隊���。面積雖小����,但結(jié)構(gòu)復雜�����,分為左、中��、右三區(qū)����。根據(jù)文獻記載,王的先驅(qū)部隊執(zhí)殳為之開道�,所謂“伯也執(zhí)殳,為王前驅(qū)”(《詩·衛(wèi)風·伯兮》)����。關于殳仗隊的實物資料以往還沒有發(fā)現(xiàn)過,三號坑的發(fā)現(xiàn)填補了這一空白��。

考古的魅力在于���,不知道哪一次不經(jīng)意的“發(fā)現(xiàn)”就觸動了自己和歷史的對話?���?脊抨爢T們在一號兵馬俑坑的南邊相距四五十米處,發(fā)現(xiàn)大面積的修建俑坑工人的臨時住處���,一座座類似蒙古包形的窩棚遺址����。遺址內(nèi)存留著灰土及燒土地面,個別的存有殘碎陶器片���,未見其他像樣的遺物�,說明其住宿和生活條件十分簡陋�����。這些工人當時是從全國各地征調(diào)來服勞役的徒工���,其中包括一部分具有較高技藝的土木工匠及一般的徒工����。

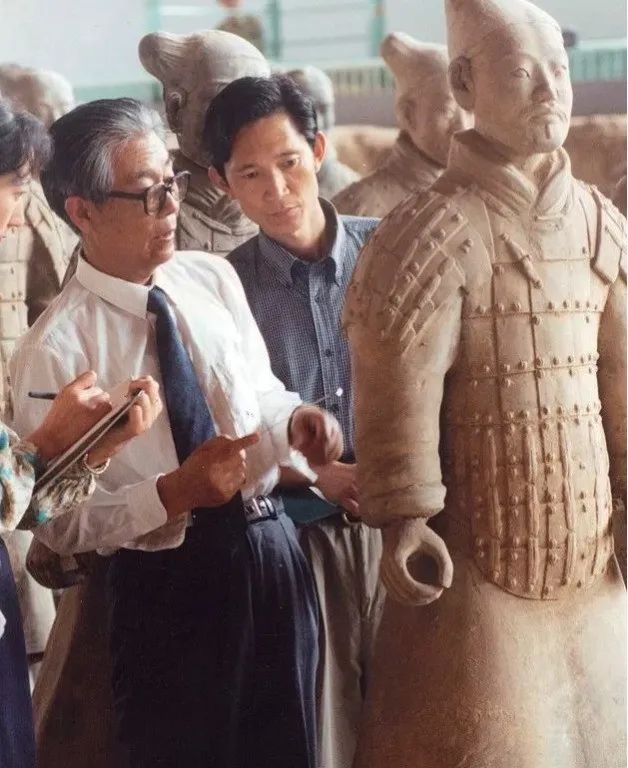

▲袁仲一在兵馬俑考古現(xiàn)場

1986年4月3日���,考古隊對一號坑進行第二次正式發(fā)掘��,新開5個發(fā)掘方�。此次發(fā)掘又新出土木質(zhì)戰(zhàn)車14乘��,拉車的陶馬56匹���,各類武士俑千余件�,各類青銅兵器及車馬器萬余件。

“對這5個發(fā)掘方出土的陶俑�����、陶馬����,我們沒有再做修復,仍按出土的原狀進行展示�����。這一做法受到廣大觀眾的喜愛�。人們在這里可以看到歷經(jīng)滄桑的兵馬俑坑發(fā)生了巨大的變化:原來地下土木結(jié)構(gòu)的宏偉建筑,如今已變成被焚后倒塌的廢墟�;原來披堅執(zhí)銳�����、排列整齊的兵馬俑群����,如今已變成有的倒臥���、有的互相依偎,好像戰(zhàn)后的小憩���?�?脊虐l(fā)掘現(xiàn)場所展現(xiàn)的這種多彩多姿�����、變化萬千的場景��,像一幅巨大的歷史畫卷�,蘊含著豐富的文化信息���,引起人們無限的遐想與深思���。”袁仲一回憶道���。

考古工作就是不斷探索

對袁仲一他們來說��,兵馬俑遺址像一部厚重的秦文化史書���,蘊含著各種各樣古文化的信息���。

當他們從歷史文獻記載中找到一一對應的謎底時,對秦俑身上的英勇之氣又有了進一步的認知�����。他們在史書中看到一段記述秦軍重裝步兵“陡跑科頭����,貫頤奮戟者,至不可勝計”的文字�����,“陡跑”即騰跳踴躍��;“科頭”是說摘去頭盔�����。這樣不怕死��、勇于作戰(zhàn)的重裝步兵�,其數(shù)量眾多,不可勝計�����。

破解謎團的過程即是袁仲一與秦俑對話的過程��,這種對話是一種深沉而細膩的審視���。從騎兵的選拔�����、他們的服飾裝束��、武器裝備����,種種細節(jié)都能看到這支英勇之師的風貌�。

發(fā)現(xiàn)的驚喜越來越多,袁仲一想探索的課題也越來越多����。他贊嘆,立射俑的姿態(tài)“可謂是古代持弩射擊戰(zhàn)術(shù)動作的最形象的標本,對研究古代軍事史具有重要的意義”�。他穿越時空致敬偉大的工匠:“秦始皇陵兵馬俑塑造了和真人、真馬大小相似的兵馬俑群��,以磅礴之勢震驚世界���,可謂史無前例����。它是雕塑藝術(shù)的寶庫���,東方藝術(shù)的明珠��?!?/p>

秦俑藝術(shù)的一個突出特征是寫實的藝術(shù)風格��,它在整體布局上模擬秦軍的編列�����,約8000件與真人��、真馬大小相似的陶俑�����、陶馬�,一列列、一行行排列有序��,部伍嚴整��,像個龐大的地下軍團��,場面壯觀�,氣勢磅礴,令人心靈震撼�����。在構(gòu)圖思路上���,它不是塑造秦軍與敵人英勇格斗的場面��,也不是一般常見的車馬儀仗的出行��,而是捕捉了嚴陣以待�����、整裝待發(fā)的情景�。7000多個手持實戰(zhàn)兵器的武士俑肅然佇立、斗志昂揚�����;戰(zhàn)車的四馬已駕���,攢蹄欲行���;騎兵的戰(zhàn)馬奮鬣揚尾,躍躍欲戰(zhàn)���。那十百為群����、百千成陣的千軍萬馬���,凝聚著搖山撼海之力��,是秦人信念�、力量和進取精神的體現(xiàn)�。

“這種模擬三軍的宏大構(gòu)圖��,在中國和世界雕塑史上都是十分罕見的��,具有紀念碑式的宏闊意境���?����!痹僖桓袊@道�。

如今兵馬俑已享譽世界,受到人們的普遍喜愛���。

穿越千年的對話���,貫穿了秦俑發(fā)現(xiàn)的五十年,也貫穿了袁仲一的一生���。他說:“考古工作就是不斷探索�,不斷地從未知中獲得新知�,尋尋覓覓,永無止期���?!?/p>

五十年來,除對兵馬俑坑進行勘探和發(fā)掘外��,幾代秦俑考古人還對秦始皇陵園進行了較為系統(tǒng)全面的勘探����,先后又發(fā)現(xiàn)了銅車馬坑、馬廄坑���、珍禽異獸坑��、石鎧甲坑���、銅禽坑、百戲俑坑及各種各樣的府藏坑等共180余座��。另外�����,還發(fā)現(xiàn)各種墓葬500余座�����,以及大量的宮殿建筑和附屬建筑遺址?���!罢麄€陵園像座豐富的地下文物寶庫?����!痹僖徽f���。

幾十年后,考古隊員張占民提起恩師袁仲一等第一代考古人�����,那種敬佩之情依然無以言表:“袁先生那一代人真的不容易��。他一生全身心地投入這項事情��。如果不是袁先生他們那一代考古人的兢兢業(yè)業(yè)和無私奉獻����,兵馬俑早期發(fā)掘的這些資料沒辦法整理出來?����!?/p>

張占民腦海里關于秦俑早期勘探發(fā)掘的記憶,濃縮在了一個具體的畫面當中:“那時候�����,袁先生整天拿著本子在坑里�。深夜他辦公室的燈總是最后一個熄滅?��!?/p>

(本文圖片由秦始皇帝陵博物院提供�����,特此致謝?����。?/p>

參考資料

[1]袁仲一:《秦兵馬俑》�����,杭州:浙江文藝出版社����,2023(5)。

責任編輯:王順利-《新西部》雜志 · 新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口