一

每一個(gè)人的生命中,都會遇到屬于自己的那一座山���。

公元1034年�,宋仁宗景祐元年����,車轔轔����,風(fēng)蕭蕭,一個(gè)身著孝服的十五歲少年�,扶著父親的靈柩,帶著母親和五歲的弟弟張戩�����,由川入陜����,水陸兼程,從涪陵���,走進(jìn)了重山萬壑的莽莽秦嶺���。

在秦嶺曲曲折折的山間小道上跋涉�,走過無數(shù)道險(xiǎn)峻的山�,趟過無數(shù)條湍急的河,終于到了漢中�����。蜀漢丞相武侯祠就在附近��。少年安頓好家人�,邁過高高的門檻,踏進(jìn)了古木森森的武侯祠�����,拜謁丞相����。大殿內(nèi),諸葛丞相神色威嚴(yán)�����,眺望遠(yuǎn)方。少年仰望丞相���,景仰之情溢于言表�。少年深深三拜�,揮筆在簡冊留言:“言有教,動(dòng)有法��,晝有為����,宵有得,息有養(yǎng)�����,瞬有存”����,留名“張載”��。這是一個(gè)少年學(xué)子的自律與自警�����,更是一名少年家國情懷的遠(yuǎn)大抱負(fù)。他邁著堅(jiān)定的步伐走出了大門���。

張載祖籍大梁(今河南開封)�,1020年出生于長安��。少年的他隨就任涪州知州的父親張迪到了涪陵����。幾年后,父親不幸在任上病逝�,他帶著全家,扶父親靈柩回鄉(xiāng)�。

“樹迥云隨馬,溪回石作梁”�。沿著褒斜古道前行,一山送走一山迎�,一河跨過一河攔,長路漫漫�。走過彎彎山路,曲折棧道�,走出斜谷口的一瞬,終于出了秦嶺�����,來到了八百里秦川?����;赝貛X��,重山疊嶂����,云煙繚繞,如畫似屏��,高高的太白山頂白雪皚皚���。一馬平川的關(guān)中平原���,鋪展在眼前,一路伴隨身旁的斜水流進(jìn)了渭河��,斜谷西側(cè)五丈原就是諸葛丞相屯軍病逝之地��,“一詩二表三分鼎�,萬古千秋五丈原”���。

帶著滿身的疲憊��,沿著渭河南岸東行�����,走到了眉縣橫渠境內(nèi)����。前方傳來消息,兵亂又起�。一家老小,實(shí)在無力繼續(xù)前行前往大梁�����。好心的橫渠父老����,幫助少年把父親安葬在太白山下大振谷口的迷狐嶺。

故鄉(xiāng)�����,就是安葬親人的地方����。這片土地和這片土地上的父老鄉(xiāng)親�,以一份真情�,把少年挽留,把少年的心溫暖�����。少年就把家安在了大振村���,在裊裊炊煙中����,遙望太白山����,且耕且讀,侍奉老母��,教育弟弟���,耕種之余,去崇壽書院讀書����。

張載從此成為太白山下的橫渠人�。

云霧繚繞的太白山時(shí)時(shí)在視野中陪伴著張載��,它的巍峨與神秘也時(shí)時(shí)吸引著他��?����!拔鳟?dāng)太白有鳥道����,可以橫絕峨眉巔?���!遍e暇,少年登上山嶺��,沿著曲曲折折的山道���,登太白山�。巨大的樺樹,火紅的高山杜鵑�����,漫漫的石海��,隨著高度的增加���,奇異的景色����,在眼前轉(zhuǎn)換���。當(dāng)他登上太白之巔�����,群山萬壑都在腳底����,關(guān)中平原仿佛就在遙遠(yuǎn)的天邊��,天仿佛就在觸手可及之間�。這一幕深深刻在少年的心中���。

少年的心和太白山比高���,他在努力登書的高山����。

每一個(gè)少年胸中�,都有一顆奔騰的心。當(dāng)流落乞討的難民帶來的邊疆屢被侵?jǐn)_的大量消息�����,這在少年的心中燃起怒火����。

他拜邠人焦寅為師研習(xí)兵法,組織民間武裝操練���?!按笳煞?���,當(dāng)以馬革裹尸還耳!” 他渴望征戰(zhàn)疆場,為國效力����。

此時(shí),已到了公元 1039年�,張載已經(jīng)二十歲,正式結(jié)發(fā)����,成為一個(gè)真正的男子漢了。

等待他的又是怎樣的人生呢���?

二

公元1040年��,宋仁宗康定元年�,西夏軍入侵北宋邊境����。范仲淹出任陜西招討副史、延州知州事����,率軍御敵。

聞知洮西之地被侵占�,張載招募丁壯����,欲助力朝廷奪回洮西之地�����。他背上行囊����,騎上駿馬���,過渭河�����,出秦川����,向北走向莽莽高原����。越過一道道溝壑和山梁,一路跋涉����,終于到達(dá)延州�。

“清野����、回守、省戍����、因民、講實(shí)�����、擇帥�、擇守、足用����、警敗”,他以書謁范仲淹����,提出《邊議》九條,請纓出戰(zhàn)�。

范仲淹一身戎裝�,坐于帥帳之中���,威風(fēng)八面���。他打量著眼前這個(gè)質(zhì)樸而略有些疲憊但雙眼光亮的青年,和他討論���,從軍事��,談到文章、讀書��、家事���。張載一句一句對答����,不卑不亢�。范仲淹的目光,由威嚴(yán)轉(zhuǎn)向和藹����,他不時(shí)捻須頷首���,不時(shí)微微一笑,有時(shí)若有所思�。他看到了這個(gè)青年身上所掩蓋不住的儒雅氣質(zhì),他的博覽群書�����,獨(dú)立思考�����,卓爾不群的見識�����,這是一個(gè)好學(xué)者的稟賦啊�����,若獻(xiàn)身于沙場����,豈不可惜!

北宋中期��,外患逼近,但儒教不振��,有識者為此擔(dān)憂��。儒門淡泊�����,收拾不住怎么辦��?大臣張方平和王安石的討論�,引發(fā)長達(dá)10余年的辯論,范仲淹����、歐陽修等都參與其中��。

面對渴望建功沙場的張載的目光���,范仲淹說出了一句讓張載一生難忘的話:“儒者自有名教��,何事于兵����!”這話語,是如此直截�、果決,是自嘆����,是自判,一語千鈞��,對張載若醍醐灌頂�����。范仲淹拿出一本《中庸》贈(zèng)予張載���,勸張載從此書入手研究���。

辭別范仲淹,張載踏上歸途�。來路上的山河、花草����、樹木掠過眼前,但張載的心中已經(jīng)奔涌著另一番豪情。

回到橫渠����,張載一頭扎進(jìn)了儒家經(jīng)典《中庸》的學(xué)習(xí)。

“天命之謂性��,率性之謂道�,修道謂之教?��!薄跋才分窗l(fā)��,謂之中���;發(fā)而皆中節(jié),謂之和�。中也者,天下之大本也����;和也者��,天下之達(dá)道也����。致中和�,天地位焉����,萬物育焉?��!薄?/p>

一日一日��,朗讀���,默思,參照《論語》和鄭玄等人的注解����,體味其中的涵義。

“子曰:‘天下國家����,可均也;爵祿�����,可辭也;白刃��,可蹈也�����;中庸不可能也�����?����!?/p>

1042年�����,張載赴慶州(今甘肅慶陽)�,再度拜見范仲淹,共商邊事�����。后參觀大順城����,并寫下《慶州大順城記》。

歸來繼續(xù)研讀的他時(shí)時(shí)思慮���,這些勸導(dǎo)修身養(yǎng)性的話語��,隨著眼睛��、口舌作用于涌動(dòng)著青春活力的大腦����,卻像縈繞太白山頂?shù)脑旗F一樣�����,飄渺難解�����,難有一種豁然開朗的解渴之感���。

又一個(gè)夏日�����,張載再一次登上太白山����。日近黃昏,晚霞燦爛���,站在高峰之上�����,極目千里��,群山都在自己的腳下����?�!疤着c我語����,為我開天關(guān)!”張載的心中再次涌動(dòng)萬丈豪情����。在更高的高度上看平時(shí)自己眼中的南山�,一種全新的氣象和新鮮的認(rèn)識讓他驚喜����。讀書像登山一樣����,陷于一座山中,難窺其全貌���,也難解其玄奧����。只有站在其他的山上�、更高的山上觀看,才能更好地讀懂這座山�����。一陣���,云海自天邊滾滾而來�����,如浪奔涌�����,落入萬千谷壑�,漫上道道山脊,云����、霧之氣充塞天地之間,升降�、沉浮、明暗�����、濃淡��,山峰或隱或現(xiàn)��,這氣象萬千的景象�����,這靜與動(dòng)、常與變的轉(zhuǎn)換�����,讓張載贊嘆又沉思���。

張載暫且放下《中庸》�,走出書齋����。橫渠東行不遠(yuǎn)就是道家發(fā)源地樓觀臺�����,他去游覽�����,也研讀《道德經(jīng)》�����。

在渭河北岸的扶風(fēng)�����,有關(guān)中塔廟之祖之稱的法門寺,香火日盛���,他去游觀�����,研讀佛家經(jīng)典����。

但是��,心中的渴�����,仍難以解����,張載陷入了一個(gè)無法自拔的窠臼。

1053年的2月���,岐山大旱���,禾苗難以出土�����,百姓無糧��,餓殍遍野��。哀民生之悲苦��,每次飯時(shí)��,張載對著飯菜不能下咽。

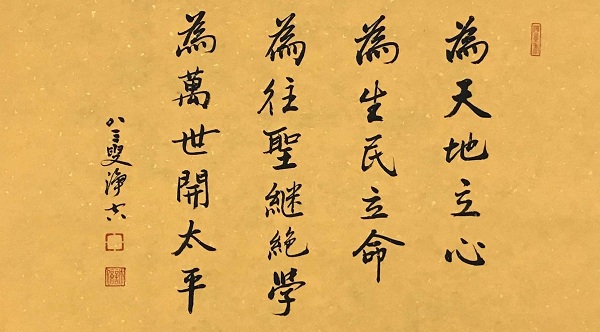

外患內(nèi)憂���,民生多艱����,吾輩將以何為�?佛家的輪回是寄希望于來生的虛幻的泡影,道家的無為是消極避世的遁逃��。學(xué)者必須立足此地此生的人間�,“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學(xué)��,為萬世開太平!”他立下宏愿�。

也是在這一年,經(jīng)過張載多年培養(yǎng)����,24歲的弟弟張戩一舉中進(jìn)士第并步入仕途。

張載轉(zhuǎn)回儒家經(jīng)典�����,浸淫于《易經(jīng)》的古奧�����,苦苦思索�;行走在《詩》 《書》 《禮》 《樂》 《春秋》的長廊里,日夕吟誦�。尤其是《易》對乾坤大道、陰陽變化的揭示���,對哲理的思辨�,更讓他有悟得和精進(jìn)的喜悅���。他進(jìn)入《易》的哲學(xué)世界����,在抽象的符號和天地具象間馳騁思想,精神的天地一下子開闊起來�。

閑暇,他踏上古周原��,漫步在這片古老的周人發(fā)祥之地��。太王遷岐�、文王演周易、周公制禮作樂……一幕幕歷史圖景從腦海掠過���,令他浮想聯(lián)翩���!

經(jīng)過多年孜孜不倦的學(xué)習(xí)�����、鉆研和探索����,張載初步形成了自己的哲學(xué)體系����,也成為一個(gè)遠(yuǎn)近聞名的學(xué)者����。

張載在關(guān)中學(xué)界名氣日大,當(dāng)朝宰相的文彥博邀請張載前往長安學(xué)宮講學(xué)���。

三

公元1056年�����,京都開封相國寺�。張載高坐虎皮椅講述《易經(jīng)》����,許多聞?dòng)嵹s來的士人學(xué)者圍坐聆聽。張載條分縷析����、廣證博引,以自己獨(dú)到的見解�����,闡發(fā)《易經(jīng)》的義理,并不時(shí)與學(xué)者們對答辨析�,廣受好評。

也是在這時(shí)候����,它遇到了程顥、程頤兩兄弟����。算起來,張載還是二程的表叔���。與程顥����、程頤一番對談之后����,張載覺得自己在《易經(jīng)》的研究上,還有不及程顥���、程頤兩兄弟之處。隨即撤除講壇��,勸自己的學(xué)生和追隨者從二程學(xué)《易經(jīng)》。他虛心與這兩位表侄談學(xué)論道��,辯議切磋�,不斷深化認(rèn)識。通過比較����,他對自己的哲學(xué)思想更為自信和堅(jiān)定,他說�,“吾道自足,何事旁求����!”

次年,“進(jìn)士榜”發(fā)榜���,38歲的張載與蘇軾���、蘇轍、程顥����、曾鞏等同及進(jìn)士第!這是一個(gè)驚人的巧合��,諸多文化名流躋身一榜,群星閃耀���。

中進(jìn)士之后���,張載先任祁州司法參軍,再任云巖縣令�����。云巖(今陜北宜川縣)�。主政一方的張載,重視農(nóng)業(yè)����,也重視移風(fēng)易俗。每月的初一�,他都備好酒食,邀請鄉(xiāng)村老年人到縣庭聚會�����,傾聽百姓疾苦心聲��。他以身作則敬老尊長,也請老人們育誡子孫����,云巖世風(fēng)為此而變����。

云巖任期滿,張載任著作佐郎��,簽書渭州判官公事���。渭州�,為現(xiàn)在的甘肅平?jīng)?���。從關(guān)中西去,翻越隴山就到了平?jīng)?。這里,地氣漸涼�����,草木漸矮����,黃土溝壑��、山峁與河流交錯(cuò)���,土地較為貧瘠,已是邊地��。在這里����,他遇到了一位器重他的好上級——知州兼統(tǒng)帥蔡挺。軍政大小事務(wù)�,蔡挺都咨詢張載意見,張載也盡心出謀劃策�����?��?吹竭呹P(guān)附近居民因?yàn)樵馑?���、旱之?zāi)缺乏糧食��,常常向官府借貸,而府庫也困窘不堪���,張載力請蔡挺取軍資數(shù)十萬救助受災(zāi)百姓���?��?吹竭叿缿?zhàn)士多是從內(nèi)地征調(diào)�,路途遙遠(yuǎn)��,費(fèi)時(shí)費(fèi)力�,提出減少換防人數(shù),從當(dāng)?shù)卣心急?��,都得到了采納��。

1069年�����,熙寧二年�����,御史中丞呂公著向宋神宗舉薦�����,神宗召見張載���。在論治國之策時(shí)���,張載建議復(fù)“三代”之治,并提出恢復(fù)井田制����,變法宜漸變。此時(shí)王安石變法正在推開���,王安石曾有意請張載襄助����,但張載變法宜漸變��、不可強(qiáng)推的主張與王安石不合��。等張載從明州辦理完知州苗振貪污一案回京���,弟弟張戩卻因看到王安石變法中的種種弊端��,上書激烈反對變法被罷官外放����。

張載隱隱感到風(fēng)暴正在迎面而來,不愿卷入政治斗爭的漩渦�,稱病辭職回到橫渠鎮(zhèn)故居。

四

鳥歸老林����,魚歸舊淵��。

十多年的宦游仕途生涯告一段落����,由廟堂重歸鄉(xiāng)野,51歲的張載重新踏入學(xué)途�����,回歸學(xué)者生活�����,執(zhí)教于書院。

非寧靜無以致遠(yuǎn)�。沒有了政務(wù)雜事的煩勞,早晨灑掃完畢�,吃過早飯,他就踏進(jìn)書房��。對著滿案的書籍�����,潛心閱讀�,時(shí)時(shí)凝神思悟,一有心得便趕快記錄下來����。到了晚上,輾轉(zhuǎn)反側(cè)���,漸漸進(jìn)入夢境���,一個(gè)念頭、一個(gè)頓悟�����、一句話語突然在腦海里浮現(xiàn),如荷塘中魚兒的鱗光一閃����,如天空中流星的一墜。張載馬上翻身起床����,點(diǎn)亮燈燭,伏案疾書��,把這乍現(xiàn)的靈光碎羽記載下來����。但當(dāng)這些語詞落實(shí)在紙上時(shí)���,每一個(gè)詞語都糾纏萬千自歷史而來的藤蔓����、枯葉與灰塵�����,又似乎差異于心中所想�,他常常感覺到一種來自語言的困窘���,這是每一位哲人都曾遭遇的困境。但每有新的感悟��,回味再三����,又有一種喜悅恬潤心間。

雖然孜孜探索于學(xué)術(shù)領(lǐng)域�,但他主要的工作是在書院教學(xué),教育學(xué)生才是他的職業(yè)�。晴日的早晨,朝陽在橫渠書院柏樹的枝頭跳躍��。雨天的清晨�,雨珠從橫渠書院的房檐上滴下,濺起一朵朵水花��。學(xué)子們的誦讀聲�,聲聲傳入耳內(nèi)。這在張載的心中�,就是最美的音樂。

在橫渠��,他靠數(shù)畝薄田維持生計(jì)��。但他不以為苦。遇到貧困的學(xué)生����,即使粗茶淡飯,也一起吃���?���!柏氋v憂戚���,玉汝于成!”他這樣鼓勵(lì)弟子們���。為引導(dǎo)弟子,他把《訂頑》 《砭愚》兩篇文章書于學(xué)堂墻壁上���,讓他們銘記于心。這兩篇文章分別被程頤改名為《西銘》 《東銘》��,廣為流傳�����。

“尊高年,所以長其長�;慈孤弱,所以幼其幼��;圣���,其合德��;賢���,其秀也。凡天下疲癃����、殘疾、惸獨(dú)�、鰥寡,皆吾兄弟之顛連而無告者也����。”《西銘》中這話語����,透著他的仁愛之心和對學(xué)生的殷殷期望�。

“育英才��,潁封人之錫類�����?!薄段縻憽分械倪@句話,也正是他的自勉�。他著力培養(yǎng)人才。呂大鈞��、呂大忠�����、呂大臨���、范育����、游師雄�����、種師道���、張舜民��、李復(fù)�����、劉公彥����、薛昌朝等學(xué)者俱從其學(xué)����,學(xué)生眾多。

他從來不是一個(gè)書齋里的空想家����、只念書本的教書匠,而是一個(gè)積極的行動(dòng)者�。看到土地兼并日益嚴(yán)重和貧富不均的現(xiàn)象�����,《周禮》中記載的井田制的范例,啟發(fā)他開始了自己的均田的社會實(shí)驗(yàn)�。“縱不能行之天下�����,猶可驗(yàn)之一鄉(xiāng)�����?!彼偷茏觽兗Y購買了一些土地,區(qū)分公田與私田�,招募無地或少地的百姓來耕種。又帶上學(xué)生和鄉(xiāng)親們���,將大鎮(zhèn)溝�、小鎮(zhèn)溝���、筒瓦溝���、珍珠泉等四水匯合��,將湯峪河��、板橋溝、華陽溝��、響泉溝等四水疏通�����,形成了兩條水渠����,既解決了水澇災(zāi)害問題,又為井田引來了灌溉之水�。直至今日,眉縣橫渠鎮(zhèn)的崖下村���、扶風(fēng)午井鎮(zhèn)等地�,依然保留著張載推形井田的遺跡���?��!皽厝A巖板橋響���,大小筒瓦珍珠冒。八水二分井田渠��,夫子劃井故鄉(xiāng)繞�。”這民謠還在當(dāng)?shù)匕傩湛谥辛鱾鳌?/p>

張載造福桑梓的社會實(shí)踐��,和他的思想一樣��,影響了學(xué)生�����,也影響了鄉(xiāng)親����。學(xué)生呂大鈞發(fā)揚(yáng)張載重禮的思想和“知禮成性”“變化氣質(zhì)”的教誨,編定出《呂氏鄉(xiāng)約》�����,敦化一方風(fēng)俗�,使鄰里鄉(xiāng)人能“德業(yè)相勸,過失相規(guī)��,禮俗相交,患難相恤”����。這是中國最早的成文鄉(xiāng)里自治制度,深深影響了后世明清的鄉(xiāng)村治理模式����。當(dāng)代陜西作家陳忠實(shí)在創(chuàng)作長篇小說《白鹿原》時(shí)����,正是從《呂氏鄉(xiāng)約》中,覓到關(guān)中鄉(xiāng)村宗族禮教的脈搏���。

在講學(xué)育人之外��,他時(shí)時(shí)以范仲淹的勉勵(lì)自警�����,孜孜致力于儒學(xué)的探索�����。

春天來了��,門前的槐樹綠了��,地里的小麥拔節(jié)���,渭河里的水寬了�,他聞著春的氣息�����,在書海遨游����。夏天到了,地里的麥子黃了���,他和農(nóng)人���、學(xué)生一起下地收割,碾打����。秋天,門前的槐樹葉子漸黃,南面的秦嶺漸瘦�����,秋日的暖陽照進(jìn)窗戶����,將一片光亮灑在墨跡未干的書稿上。冬天�����,太白山銀裝素裹���,田野和村莊籠在一片茫茫白色之中,滴水成冰����,他燒熱了土炕并在土炕之上支了案幾,繼續(xù)讀書寫作����。

“風(fēng)泉盈耳鬢斑斑,林下幽窗對萬山����。女子職修簞食足�����,病身何幸亦安閑�����?�!?/p>

寒暑幾度���。頭上的白發(fā)越來越多,體力越來越不如以前����,身上添病。特別是弟弟張戩1076年在47歲壯年的去世�,對他打擊很大。他感受到生命發(fā)出的緊迫的信號�,他抓緊了一生思想和學(xué)術(shù)探索的最后總結(jié)工作。

也是在這一年�,10卷17篇,《正蒙》一書終于完稿了�!早年的學(xué)習(xí)積累,十余年仕途的磨練與對社會認(rèn)識的加深,多年的深入學(xué)悟�,自得造道終于結(jié)出了碩果。這里的每一篇文章都閃爍著思想的浩瀚�����、高遠(yuǎn)的睿智和光輝:

他思維的觸角��,伸向了天地宇宙�����,探究其起源�����,提出“太虛即氣”的宇宙觀�����。這是樸素唯物論�,這是中國人認(rèn)識世界的新進(jìn)展���。

他思考探究事物發(fā)展的規(guī)律���,提出“一物兩體”的命題�����,剖析矛盾的對立與統(tǒng)一����、運(yùn)動(dòng)與變化等等�,創(chuàng)造性地揭示了辯證法的精髓。

他思考天與人的關(guān)系���,探究天性和人性��,以“太虛即氣”為基石���,提出“天人合一”的思想,并作了論證�����。

他平視人與草木鳥獸蟲魚共生的世界�,提出“民,吾同胞����;物�����,吾與也�����?���!币馑际?��,“天下的人都是我的同胞兄弟����,天地間的萬物都是我的同伴朋友�。”這體現(xiàn)了他的萬物平等的博愛精神�。

……

在一個(gè)晴朗的日子�����,他再一次登上太白山。西望當(dāng)年扶父親靈柩入秦川的褒斜古道�����,恍然40余載彈指一揮間����!但此刻,他心境平和�,不喜不悲。他宏偉的志愿�����,用自己幾十年的生命歷程踐行了�!

太白山頂云霧繚繞,秦嶺諸峰莽莽蒼蒼�,關(guān)中平原渭水如練,他站在一座山峰上靜觀這一切����,思忖良多。

1077年3月����,張載奉召赴京城���。12月,從京師回秦地途中����,卒于臨潼驛館,時(shí)年58歲��。

由于盤纏用盡���,陪伴他的外甥面對去世的張載無法繼續(xù)前行�����。長安門人弟子聞?dòng)嵹s赴臨潼�����,買棺入殮�����,護(hù)送張載靈柩歸橫渠大振谷�,葬張載于父親張迪墓側(cè)�����。

五

張載去世了����,卻留下了大量的思想著述。他的人格風(fēng)范�����、氣節(jié)和他所開創(chuàng)的關(guān)學(xué)���,在太白山下的關(guān)中大地��,經(jīng)由一代代弟子賡繼而發(fā)揚(yáng)光大����,深深影響了關(guān)中文化和世風(fēng)����。

明代王陽明曾說:“關(guān)中自古多豪杰,其忠信沉毅之質(zhì)�����,明達(dá)英偉之器,四方之士�,吾見亦多矣,未有如關(guān)中之盛者也����。”

就學(xué)于橫渠書院的學(xué)子���,代代以張夫子為榜樣���。20世紀(jì)初,一個(gè)少年���,從橫渠書院走出���,來到張載曾經(jīng)任職的平?jīng)鼍妥x軍校,并參加寧都起義�,在抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭中戎馬征戰(zhàn)��,后來被授予上將軍銜����,他就是開國上將李達(dá)�。

張載關(guān)學(xué)���,為宋明理學(xué)奠基,開啟了儒學(xué)振興的新階段���。他的著作被作為取士的教材����,他的思想在全國傳播����。到了近代,張載著作被翻譯成英文���、德文�、日文����、朝鮮文等多種文字出版,流傳到全世界��。

“橫渠先生所創(chuàng)唯物主義,比笛卡爾早了500多年���,世界唯物主義哲學(xué)之父�,張橫渠當(dāng)之無愧���?����!?960年���,英國元帥蒙哥馬利訪問西安時(shí),對陪同他的周恩來如是說����。

1988年第24屆漢城奧運(yùn)會的開幕式上,巨型電子屏幕映出“為天地立心��,為生民立命����,為往圣繼絕學(xué),為萬世開太平”橫渠四句的主題宣傳語�����。足見張載的思想,已經(jīng)成為全人類的財(cái)富����。

時(shí)光到了公元2020年,張載誕辰一千周年�����。我來到張載祠橫渠書院內(nèi)����,張載手植柏���,蒼老的身軀依然勃發(fā)著新的枝葉�。張載的雕像高高聳立��,眺望著不遠(yuǎn)處的太白山�����。

一個(gè)人�����,一座山,一千年��。橫渠先生張載�,秦嶺太白山,相守相依一千年�����。

一千年��,仿佛彈指一揮間�����。先生的背影��,還在關(guān)中大地����,還未從秦嶺與渭水間消逝;先生的朗朗聲音��,還在橫渠書院回蕩�,在他手植柏樹的枝葉間跳躍����;先生的筆墨����,游走在紙箋;桌上一冊冊著作����,還散發(fā)著墨香;先生的腳步��,還在橫渠的麥田水渠邊���,腳印還未被塵土淹沒;在迷狐嶺�,他安靜地躺在父親和兄弟身旁休息,他還會從沉睡中醒來�����,繼續(xù)行走在他摯愛的關(guān)中大地�。

幾經(jīng)沉浮,關(guān)學(xué)弦歌飄蕩于在秦嶺渭水之間�����。橫渠四句,依然滾燙如火��,讓每一個(gè)脫口而出的人���,熱血沸騰�。一千年��,他的氣息��,依然在這片土地氤氳�����,氤氳在六月積雪的秦嶺太白山�����,在滾滾流淌的渭河水��,古木蔥蘢的張載祠和橫渠書院�����,在一個(gè)個(gè)村莊,一方方農(nóng)田���,一棵棵草木���,一個(gè)個(gè)人心中。

作者簡介

胡寶林:陜西寶雞人�����,現(xiàn)為寶雞日報(bào)編輯策劃部副主任���,中國散文學(xué)會會員��、陜西省作家協(xié)會會員��。文學(xué)作品刊于《人民日報(bào)》《光明日報(bào)》《延河》《時(shí)代報(bào)告》《讀者》等報(bào)刊,上榜“2017中國散文排行榜”����。 獲第二屆絲綢之路青年散文大賽銀獎(jiǎng)、全國報(bào)紙副刊年度佳作獎(jiǎng)�、第六屆秦嶺文學(xué)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。出版散文集《此生此地》����。

(責(zé)任編輯 石逸龍)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口