□文/本刊記者 秦 灃

“西望長安,有個西影廠�;西望長安,有個吳天明����。”這是上世紀(jì)80年代在中國電影圈流傳的一句話�����。

從《人生》到《老井》���,再到《變臉》��,他以一部又一部經(jīng)典巨制�,成為新時期西部電影的重量級人物����。

從張藝謀到陳凱歌��,再到黃建新�,他以寬廣的胸懷和獨(dú)具慧眼的伯樂精神�,成為中國第五代導(dǎo)演崛起的背后推手�����。

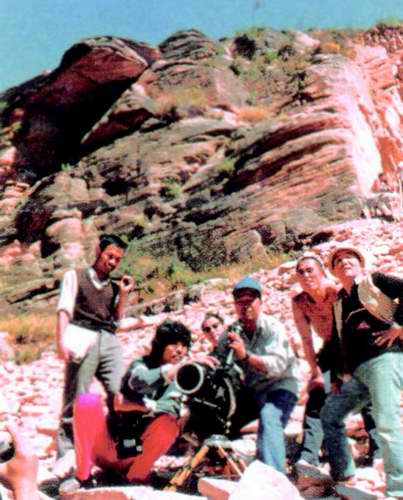

▲吳天明當(dāng)年拍攝《老井》時的場景���,右二為主演張藝謀����。

2014年3月4日��,一個令人震驚的消息傳出:75歲的吳天明導(dǎo)演因心梗離世�����。

吳天明一個人住在北京城北的個人工作室���,正在為手頭的兩個項(xiàng)目忙活�。那天早上八點(diǎn)多����,他身感不適,分別給助理、女兒打了電話����,同時也給120打了電話。當(dāng)時正是上班高峰期����,交通擁堵,所有的人都被堵在路上�。120趕到時,已錯過最佳搶救時間�����。

吳天明的好友許還山說����,就在前一天,他還收到吳天明發(fā)來的郵件�,是關(guān)于老年人身體保健方面的內(nèi)容,其中還提到心肌梗塞怎么自救���。

“他是中國新時期電影的拓荒者���,以《沒有航標(biāo)的河流》為證��;是中國西部電影的舉旗人, 以《人生》為證�����;是中國電影走向世界的破冰船上的掌舵人�����,以《老井》為證�����;是中國電影人新時期集結(jié)的當(dāng)代伯樂����,以張藝謀、陳凱歌����、田壯壯、黃建新�����、周曉文、何平�、蘆葦、顧長衛(wèi)的崛起為證���?����!边@是西安電影制片廠導(dǎo)演何志銘對老廠長吳天明的評價�。

看了14遍《海之歌》

吳天明祖籍山東萊蕪���,1 9 3 9年1 2月5 日生于陜西省三原縣西陽鎮(zhèn)高賀村���。他的父親吳曰聰是1936年入黨的老革命,歷任三原游擊隊(duì)隊(duì)長�����、三原縣委書記��、渭南地委統(tǒng)戰(zhàn)部長����、安康地委副書記����、陜西省農(nóng)行副行長等職��。

據(jù)說��,吳天明出生時哭聲嘹亮�,將爺爺從夢中驚醒�����。更巧的是��,爺爺做夢在路上揀了一個男孩兒�����。于是�����,爺爺就給他取名一個單字:夢��。

“ 從我降生到這個世界的那一刻起����,命運(yùn)已經(jīng)注定�,我一輩子都要在夢中尋覓����。”吳天明在個人小傳里這樣寫道�。

這個夢,便是電影夢�。

1 9 5 0 年,吳曰聰接上級通知說�����,縣級領(lǐng)導(dǎo)干部可以送一個孩子去省城的“保育小學(xué)”上學(xué)�����?���!案赣H給弟弟報(bào)了名。弟弟年紀(jì)小���,娘不放心��,讓我去�����。因改換姓名手續(xù)麻煩����,父親就讓我冒名頂替?���!庇谑?��,吳夢就成了吳天明�。

八��、九歲時���, 吳天明就開始參加關(guān)中農(nóng)村秦腔自樂班的演出����。他也愛說快板����,農(nóng)民詩人王老九���、謝茂恭的快板書,一天背一本���。從初中到高中�����,他只喜歡文藝�,數(shù)理化沒得過好成績�����,父親批評他是“不務(wù)正業(yè)”�。

在西安中學(xué)上學(xué)時, 吳天明常去和平電影院看電影�,這是西安當(dāng)時第一家能放映寬銀幕的電影院。一個冬天的一天����, 電影院正放杜甫仁科的《海之歌》,吳天明花了買早飯的兩毛多錢,買了一張票�。但是,看完了電影����,卻沒看懂,只是覺得有意思�。還想再看,身上沒錢��。無奈之下����,他把腳上新穿的一雙棉鞋賣給了一個老頭。

用賣棉鞋的錢�����, 吳天明買了電影票����。寒冬臘月天���, 在沒有暖氣的電影院���, 他光著腳丫子連看了三場《海之歌》�?���?吹诙闀r,有點(diǎn)懂了��;看完第三遍���,就已經(jīng)完全懂了��。

從那天開始���,吳天明就做起了電影夢,且一夢不醒���。

高中沒畢業(yè)����,吳天明就去報(bào)考西安電影演員劇團(tuán)���。面對考官���,他大段大段地背誦《海之歌》的臺詞�。此時��,他已看了14遍《海之歌》�,還將這部電影的臺詞、劇本�����、旁白����、導(dǎo)演資料都搜集齊全了。

吳天明用他的執(zhí)著����, 征服了考官?��?墒牵胰藢λ?dāng)演員卻相當(dāng)失望�����, 尤其是爺爺?!?哎呀, 丟人啊��,丟人啊����, 家里出了個戲子啊, 真丟人啊……”爺爺拿著拐棍在院子里跺著腳喊�����。

在演員訓(xùn)練班時�, 吳天明在影片《巴山紅浪》里扮演過一個農(nóng)村青年。1962年���,他從訓(xùn)練班結(jié)業(yè)�,留在西影演員劇團(tuán)當(dāng)了一名演員��。

1 6 年后�����, 吳天明師從著名導(dǎo)演崔嵬��,實(shí)現(xiàn)了當(dāng)導(dǎo)演的愿望。

新時期中國電影的拓荒者

《沒有航標(biāo)的河流》是吳天明獨(dú)立執(zhí)導(dǎo)的第一部電影�。

在此之前,他和滕文驥聯(lián)合導(dǎo)演了《生活的顫音》��。這部電影獲得了國務(wù)院文化部1980年優(yōu)秀影片獎�����,也使吳天明獲得了優(yōu)秀青年創(chuàng)作獎��。

1980年���,在滕文驥指導(dǎo)下��,吳天明導(dǎo)演了電影《親緣》�����。這部電影講的是臺灣僑胞的思鄉(xiāng)之情�。那時�,吳天明連大海都沒見過,面對一個完全陌生的題材�,這個急于要證明自己的新導(dǎo)演不可避免地遭遇了一場事業(yè)上的滑鐵盧—在北京放的時候, 他面對的是一片沉默�����,大家都羞于評論�,以至于“心里沒底”的他,自己都不想看第二遍���。

很多年后��, 吳天明在接受媒體采訪時�����,這樣評價自己主導(dǎo)的這部電影:“在國產(chǎn)片中虛假和造作的程度即使不是登峰造極��,能與之‘比美’的恐怕也不會多�?���!?/p>

這時候,吳天明看到了小說《在沒有航標(biāo)的河流》����,他立即坐火車直奔北京,找在金西賓館開會的小說作者葉蔚林�����。他在金西賓館的樓梯上等了一個小時,才見到葉蔚林�。兩人一見面,吳天明就直奔主題��,和葉蔚林聊人物���,聊主題��,最后���,葉蔚林被他打動,同意交給他來拍����。在此之前,已經(jīng)有好幾個廠的導(dǎo)演找過葉蔚林了�。

吸取《親緣》的教訓(xùn), 這次吳天明將劇組的人帶下去���,和放排人一起生活了一個多月�����,從一個小鎮(zhèn)一路向長沙漂���。這段生活,為演員的表演做好了鋪墊�。

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口