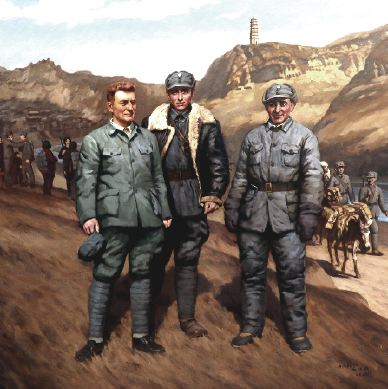

鄧邦鎮(zhèn)先生的新作《三位老朋友》,從左至右依次為路易·艾黎��、漢斯·米勒和馬海德��。

寶塔山下���,延水河邊���,佇立著三名頂天立地的抗日戰(zhàn)士。他們來自不同的國度����,為了世界反法西斯的正義戰(zhàn)爭,匯聚到紅色抗日根據地—延安���。他們就是新西蘭的路易·艾黎��,美國的馬海德�����,德國的漢斯·米勒。

這是畫家鄧邦鎮(zhèn)先生的新作《三位老朋友》所表達的寓意�����。最近,“鄧邦鎮(zhèn)夫婦繪畫雕塑回顧展”在新西蘭奧克蘭市舉辦�,其中包括這幅油畫,受到各界觀眾的廣泛關注和熱情贊譽�����。畫家滿懷對國際友人的崇高敬意����,以濃墨重彩的筆觸,歌頌了他們?yōu)橹袊谷諔?zhàn)爭所做出的不同尋常的貢獻�����。

這幅油畫也令我非常激動�,因為畫中的人物我全部都認識,也可以說比較熟悉���。

一

路易·艾黎�����,新西蘭人���,1927年來到中國��。他同情并支持不斷被多次圍剿的紅軍和上海的我黨地下組織��,用他在上海工部局當督查的公務車��,將急需的醫(yī)藥和槍支�,轉送給紅軍和地下黨組織���。把他的住所作為紅軍干部臨時的避難所����,掩護他們進行革命活動�。

路易·艾黎和斯諾發(fā)起并開展的中國工合運動,是他在抗日戰(zhàn)爭中所做的最重要和富有成效的工作��。1938年8月�,中國工業(yè)合作協(xié)會在武漢成立;第二年����,中國工合國際委員會又在香港成立,路易·艾黎擔任代總干事和實地工作秘書。

在當時交通不便的情況下���,路易·艾黎跑遍了大半個中國,在短短的四年里���,建立了近2400多個各種不同類型的合作社�����,大批難民和失業(yè)工�,通過參加工合得以就業(yè)���。工合生產的產品不僅可以提供民需�,有些還是支援戰(zhàn)爭的軍需品�����。

工合組織從一開始���,就受到中共大力支持�。在武漢籌備時�����,周恩來就表示歡迎,還指定王炳楠協(xié)助艾黎辦工合���。在八路軍和新四軍活動的地區(qū)�����,也辦起了許多各類合作社�����。

為了辦好合作社�����,路易·艾黎曾經三次去延安���,從開辦工廠到產品展銷,都得到毛澤東主席的支持和鼓勵����。他還親自擔任東南區(qū)辦事處的主任,協(xié)助新四軍地區(qū)發(fā)展工合事業(yè)��。

工合事業(yè)在支持抗日戰(zhàn)爭中發(fā)揮了積極作用。合作社的分散�,多樣,小型化��,使得它得以在中國廣袤的非敵占區(qū)進行生產�����,其產品涵蓋50多種類500多種����。除了日用民需品外�,合作社還生產軍毯、被服����、擔架、帳篷�、手榴彈和槍械維修等等。八路軍活動的太行山地區(qū)�����、葉挺領導的新四軍地區(qū)�����,都是工合產品供應的重點地區(qū)。

國民黨看到工合不能夠成為他們斂財的工具���,還去支持共產黨的抗日武裝����,就極力予以搗亂和破壞�,不僅迫害工合組織里的共產黨人和進步人士,還撤消了艾黎的技術顧問職務��,迫使他停止通過工合支持中共領導的抗日根據地的活動���。

1988年4月�,時任國家副主席的王震在紀念艾黎的大會上回顧他在抗日戰(zhàn)爭中的貢獻時說:“為了中國人民的解放��,他支持中國共產黨領導的斗爭�����,一往直前�����,義無反顧?����?谷諔?zhàn)爭期間�����,他倡導并親自指導的工合運動在整個非敵占區(qū)�,組織了軍需民用的小工業(yè)生產,支援了抗戰(zhàn)���,贏得了國際聲援?���!?/p>

二

馬海德,美國人���,醫(yī)學博士����,1933年只身來到中國�。這個當時只有23歲的青年�,希望能夠在上海為人醫(yī)治疾病�,但自從結識了艾黎,他便選擇了參加革命的道路�。

馬海德參加了以艾黎為首的馬克思學習小組,在學習《資本論》等著作時����,常常討論中國的社會問題。艾黎帶他去工廠����、農村,親眼看到工人�����、農民苦不堪言的生活�。于是,他向艾黎提出了想到解放區(qū)參加革命隊伍的愿望��。艾黎聽了特別高興�,答應盡快地為他安排此行。

不久���,在宋慶齡的安排下�,馬海德和埃德加·斯諾踏上了去往陜北的路。1936年6月到達陜北后��,毛澤東好多天幾乎徹夜同他們交談����,介紹中國革命的歷程和我黨的政策主張。斯諾后來據此寫出了《紅星照耀中國》(《西行漫記》)一書�,馬海德則留下來參加了八路軍總醫(yī)院(后改為延安國際和平醫(yī)院)的醫(yī)務工作,毛澤東還委任他為革命軍事委員會的衛(wèi)生顧問��。

馬海德原名是喬治·海德姆���,來到陜北后�,他努力學習中文���,還把名字改為馬海德,很接近西北地區(qū)馬氏人家的稱謂�����。由于為許多群眾治好了疾病�,他的名字在陜北廣為流傳,人們親切地稱呼他“馬大夫”��。

1937年2月,馬海德加入了中國共產黨��,成了一名外籍共產黨員��,這距離他到達根據地只有半年多時間�。在抗戰(zhàn)中,馬海德還擔任中共中央外事組和新華社的顧問����,積極參加外事活動和對外宣傳。

在延安����,馬海德還收獲了愛情,1940年2月��,經當時軍委總政治部主任王稼祥批準�����,他與在延安工作的蘇菲結婚����。從此,馬海德把中國作為永久的家����,一待就是一輩子����!

三

漢斯·米勒�,德國人。1939年畢業(yè)于瑞士巴薩爾大學��,獲得醫(yī)學博士學位��。同年五月來到香港�����,在宋慶齡�����、廖承志的安排下�,帶著國際援助的一臺救護車連同醫(yī)療器材��,藥品等�����,經廣西、貴陽��、成都�、西安最后于1939年9月到達延安。毛澤東主席就在自己的窯洞里親切地接待了他�����,由馬海德為他們做翻譯�����。

從此��,馬海德結識了這個來自萊茵河畔的德國年輕醫(yī)生���。他們一起工作了一段后���,米勒堅決要求到前方去,認為那里最需要他���。毛主席同意了他的請求���,當時就讓他與來自印度的柯利華�、巴蘇華�、愛德華上了前線。

1939年12月21日��,朱德總司令在山西武鄉(xiāng)八路軍總部親切地接見了米勒一行�����。米勒被安排在總部醫(yī)院工作���,后來先后被調到一二九師�����、總部流動手術隊任隊長���,轉戰(zhàn)于晉東南。由于傷病員很多���,米勒長時間做手術���,自己經常昏倒在手術臺上�����,身體健康日漸衰弱��。經八路軍總部請示延安�,米勒于1942年底被調回延安國際和平醫(yī)院。這幾年����,經他親自救助的傷員達到9000多名。

在中國人民抗日戰(zhàn)爭的斗爭中�,路易·艾黎、馬海德和漢斯·米勒三個外國人都在不同的崗位上�,做出了不尋常的貢獻,這在世界的歷史上也是少有的��。

作者簡介

聶廣濤���,1936年7月出生于北京�。1942年至1950年3月�����,在培黎學校生活學習,因為年齡太小���,被艾黎撫養(yǎng)八年?���,F(xiàn)任培黎同學會副會長����,中國工合國際委員會委員。