中新社西安3月15日電 (記者 阿琳娜)陜西省考古研究院15日透露�,考古人員在該省洛南縣的夜塬舊石器時代遺址已發(fā)掘出土了石制品12000余件,對研究舊石器時代東西方文化交流具有重要意義�����,同時也表明距今約60萬年前已有古人類在洛南盆地活動�����。

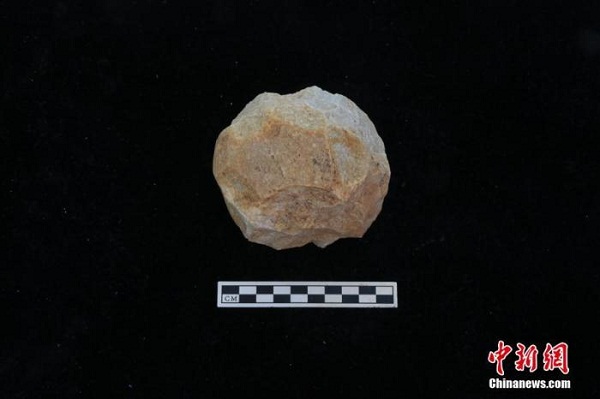

3月15日�,陜西省考古研究院公布消息,考古人員于2021年3月至2022年3月對夜塬遺址進行了正式考古發(fā)掘����,出土石制品12000余件,類型有石核���、石片��、工具���、斷塊和碎屑等����,這對研究舊石器時代東西方文化交流具有重要意義�,同時也表明距今約60萬年前已有古人類在洛南盆地活動。夜塬遺址位于陜西省商洛市洛南縣四皓街道柳林社區(qū)夜塬自然村�����,屬于曠野類型舊石器遺址�。圖為2021年8月13日拍攝的石球。 中新社發(fā) 陜西省考古研究院 供圖

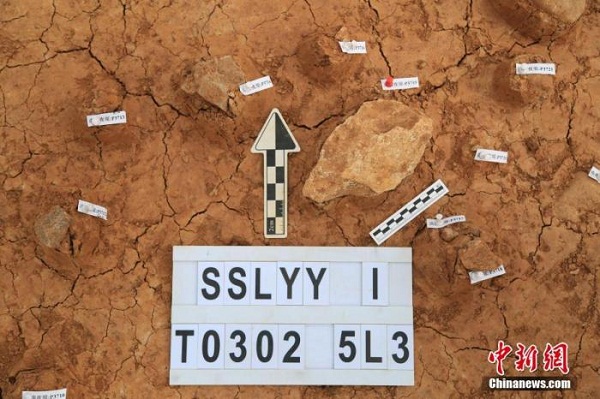

夜塬遺址屬于曠野類型舊石器遺址�����,考古人員于2021年3月至2022年3月對該遺址進行了正式考古發(fā)掘����。本次發(fā)掘區(qū)域位于遺址東南部���,發(fā)掘面積500平方米���,遺址地層堆積厚度達22.8米�����。目前已出土石制品類型有石核���、石片、工具��、斷塊和碎屑等����。工具中包括刮削器、尖狀器��、手斧等器型��。

據(jù)介紹����,洛南盆地是目前中國舊石器時代遺址分布最密集、出土石制品最多的地區(qū)之一�����,在世界舊石器遺址中占據(jù)重要地位,被認為是東亞地區(qū)阿舍利工業(yè)類型石器最集中����、最豐富的發(fā)現(xiàn)地。

3月15日����,陜西省考古研究院公布消息,考古人員于2021年3月至2022年3月對夜塬遺址進行了正式考古發(fā)掘��,出土石制品12000余件�,類型有石核、石片���、工具�����、斷塊和碎屑等,這對研究舊石器時代東西方文化交流具有重要意義�����,同時也表明距今約60萬年前已有古人類在洛南盆地活動��。夜塬遺址位于陜西省商洛市洛南縣四皓街道柳林社區(qū)夜塬自然村,屬于曠野類型舊石器遺址�����。圖為2021年4月18日在夜塬遺址拍攝的原位埋藏的手斧����。 中新社發(fā) 陜西省考古研究院 供圖

夜塬遺址是目前洛南盆地發(fā)掘地層深度最大的舊石器時代遺址,也是整個洛南盆地第二級階地第一處經(jīng)過完整系統(tǒng)發(fā)掘了全部地層堆積物的遺址����,遺址出土的石制品、地層年代�����、古環(huán)境背景等相關樣品的研究正在進行中�����。

考古專家認為���,洛南盆地再次發(fā)現(xiàn)有層位關系清晰����、種類和數(shù)量較多的阿舍利工業(yè)類型石器組合,對于研究舊石器時代東西方人類文化交流具有重要的意義���。同時�,本次發(fā)掘對研究洛南盆地乃至秦嶺地區(qū)舊石器文化的發(fā)展過程具有重要的價值����。

此外,本次考古發(fā)掘完整揭露了洛南盆地第二級階地部位的地層堆積����,對研究洛南盆地早期人類在盆地生活的最早年代、遺址年代序列以及不同時期古人類的石器技術��、生存活動強度與環(huán)境變遷之間的關系等提供了難得的基礎資料�,通過此次發(fā)掘將進一步深化洛南盆地乃至整個秦嶺腹地舊石器遺址的多學科研究。

(責任編輯 石逸龍)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報窗口

不良信息舉報窗口