新華社西安3月16日電 題:站在小坡向東望 鹽堿地里新氣象

新華社記者邵瑞

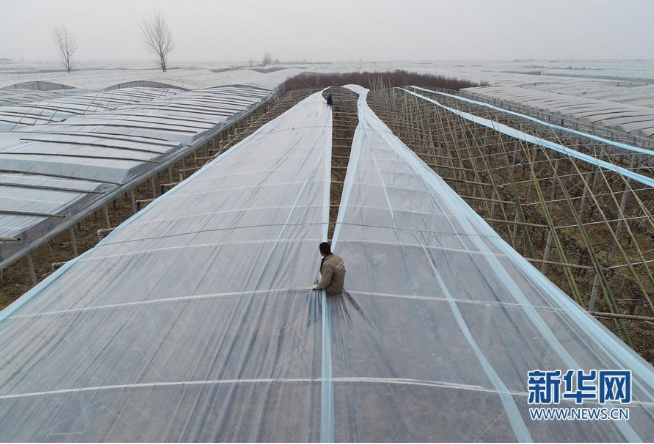

小坡村村民在防雨大棚上鋪新塑料膜(3月1日無人機(jī)拍攝)��。新華社記者 邵瑞 攝

“我天天去棚里����,天天都有活兒哩,棗子管得精細(xì),才能賣出好價(jià)�����?!标兾鞔罄罂h安仁鎮(zhèn)小坡村村民李建華正忙活著給家里的冬棗大棚加溫,細(xì)致地調(diào)節(jié)棚內(nèi)溫度�。時(shí)下,大棚里綠意盈盈�����,他又抓緊給冬棗掐芽�����、沖肥����。

站在小坡村一片臺(tái)地的崖邊向東眺望,數(shù)不清的白色大棚整齊劃一���,鋪向天際�。65歲的村支書薛安全告訴記者:“你現(xiàn)在看到的大棚�����,全建在黃河灘上的鹽堿地里。20多年前���,這里種啥啥不長(zhǎng)�����,一畝地5塊�����、10塊錢流轉(zhuǎn)費(fèi)都沒人要�����,村里的勞動(dòng)力大多外出務(wù)工去了?����!?/p>

當(dāng)時(shí)���,為了讓村子擺脫貧困�,薛安全跑了許多地方尋求農(nóng)業(yè)項(xiàng)目合作,“結(jié)果人家來一看這兒的情況�,紛紛搖頭,我們只能自謀出路����。”

在經(jīng)過多次試種后����,2001年,灘地上種下的梨棗苗活了下來�,給大家?guī)砹讼M?/p>

可棗樹長(zhǎng)不好,畢竟鹽堿地下全是苦水��;村民拉棗去市場(chǎng)賣不上價(jià)���,因?yàn)槁吠绢嶔な箺椬釉诳鹄锊疗茐牧速u相��;一場(chǎng)連陰雨��,更是讓皮薄肉脆的果實(shí)爛在地里����,澆了村民個(gè)透心涼�。

挫折與質(zhì)疑中��,薛安全一邊勸導(dǎo)安撫村民�,一邊決心修好種棗樹的基礎(chǔ)設(shè)施�。他帶領(lǐng)黨員干部修渠引水,鋪路搭棚���?����!盀榱耸″X���,大家每天去撿爛磚頭把土路墊平,再把別人修公路剩下的一片片廢柏油皮鋪上��,路就硬化好了����?�!?/p>

小坡村村民在新型職業(yè)農(nóng)民培育課上學(xué)習(xí)(3月1日攝)���。新華社記者 邵瑞 攝

解決鹽堿地的灌溉問題是棗樹生長(zhǎng)的關(guān)鍵�����。2003年����,薛安全經(jīng)過考察,決心從洛河修渠引水灌溉棗田��?����!按寮w借不來錢���,我就帶頭以自己名義借�����,最后和村干部們籌措300多萬����,修好了3.8公里長(zhǎng)的主干渠和另外13條小渠�����。”薛安全說����,“喝上甜水的鹽堿地土壤得到改善,零星的油菜長(zhǎng)出一人高�,大家心里那個(gè)美呀?����!?/p>

基礎(chǔ)打好后��,棗樹產(chǎn)量有了保障���,小坡村又逐步將種植的梨棗��、雪棗替換成市價(jià)更高的冬棗��;村民們搭建的簡(jiǎn)易雨棚���,也部分升級(jí)為日光溫室大棚、鋼構(gòu)智能大棚�,從而使冬棗成熟時(shí)間不斷提前,避開上市高峰�,賣出高價(jià)。

良好的經(jīng)濟(jì)效益鼓舞了村民的積極性��,大棚如雨后春筍般在小坡村的黃河灘地上冒了出來�����,冬棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快車道��。村支部號(hào)召黨員干部成立了冬棗專業(yè)合作社����,為群眾教授種植技術(shù);大荔縣農(nóng)業(yè)部門在村內(nèi)開展了新型職業(yè)農(nóng)民培育課程�,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展添火加薪。

而今��,小坡村發(fā)展大棚冬棗總面積達(dá)11000畝����,年產(chǎn)值1.2億元,人均年收入24000多元�����。而全村擁有的600多輛小汽車,更是成為小坡村人生活富足的生動(dòng)證明�。

隨著冬棗產(chǎn)業(yè)不斷壯大,小坡村先后配套建設(shè)了貯藏冷庫(kù)����、交易市場(chǎng)、物流中心和電子商務(wù)平臺(tái)�。冬棗收購(gòu)高峰時(shí)北京、上海��、南京�、杭州等地的客商云集于此,拉動(dòng)了周邊種植冬棗的鎮(zhèn)村���。

在小坡村這個(gè)冬棗龍頭村的啟發(fā)帶動(dòng)下����,其所在的安仁鎮(zhèn)和相鄰的范家鎮(zhèn)�����、朝邑鎮(zhèn)大棚冬棗產(chǎn)業(yè)勢(shì)頭蓬勃�,三個(gè)鎮(zhèn)在大荔縣東北部種出了一條12公里長(zhǎng)、總面積約10萬畝的冬棗龍頭產(chǎn)業(yè)帶�����,造就出伏坡村、范家村兩個(gè)像小坡村一樣的冬棗“億元村”�。

大荔縣紅棗局高級(jí)工程師周愛英告訴記者��,小坡村的巨變折射出全縣冬棗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度?���,F(xiàn)在,全縣種棗面積60萬畝�����,其中冬棗達(dá)42萬畝��,2018年冬棗產(chǎn)量50萬噸�,產(chǎn)值突破50億元。(完)

(責(zé)任編輯 王順利)

掃一掃上新西部網(wǎng)

掃一掃上新西部網(wǎng)

不良信息舉報(bào)窗口

不良信息舉報(bào)窗口